Новая рубрика: с письменного стола писателя

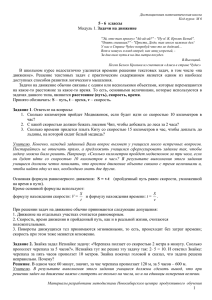

реклама