Произведение «Восемь ферзей

реклама

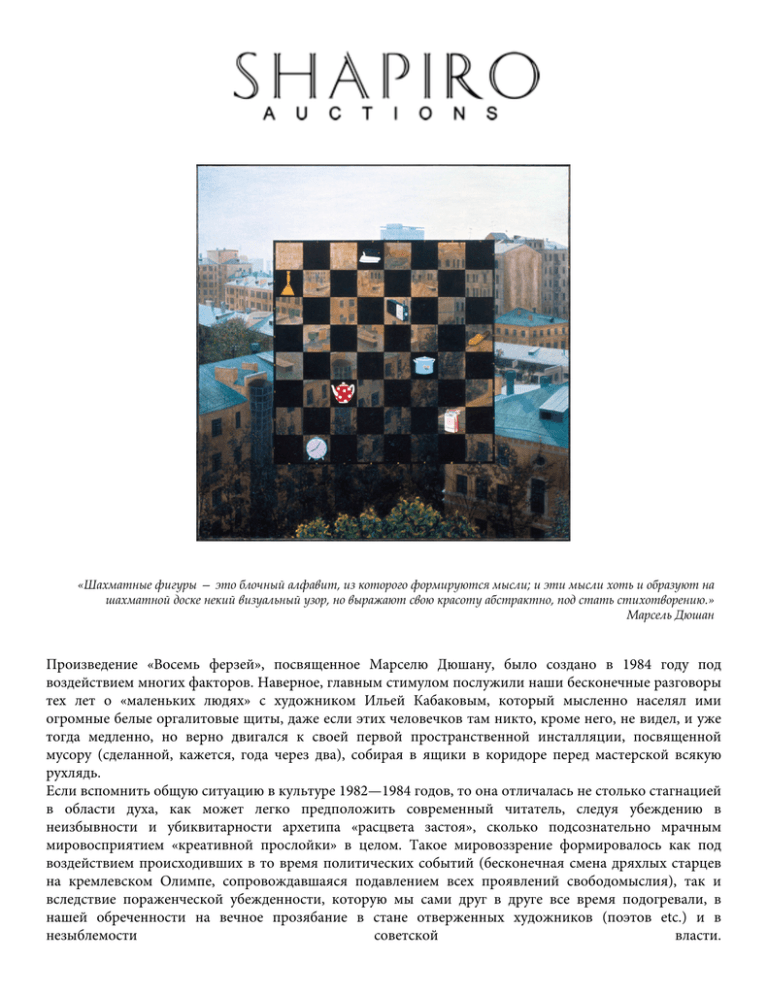

«Шахматные фигуры — это блочный алфавит, из которого формируются мысли; и эти мысли хоть и образуют на шахматной доске некий визуальный узор, но выражают свою красоту абстрактно, под стать стихотворению.» Марсель Дюшан Произведение «Восемь ферзей», посвященное Марселю Дюшану, было создано в 1984 году под воздействием многих факторов. Наверное, главным стимулом послужили наши бесконечные разговоры тех лет о «маленьких людях» с художником Ильей Кабаковым, который мысленно населял ими огромные белые оргалитовые щиты, даже если этих человечков там никто, кроме него, не видел, и уже тогда медленно, но верно двигался к своей первой пространственной инсталляции, посвященной мусору (сделанной, кажется, года через два), собирая в ящики в коридоре перед мастерской всякую рухлядь. Если вспомнить общую ситуацию в культуре 1982—1984 годов, то она отличалась не столько стагнацией в области духа, как может легко предположить современный читатель, следуя убеждению в неизбывности и убиквитарности архетипа «расцвета застоя», сколько подсознательно мрачным мировосприятием «креативной прослойки» в целом. Такое мировоззрение формировалось как под воздействием происходивших в то время политических событий (бесконечная смена дряхлых старцев на кремлевском Олимпе, сопровождавшаяся подавлением всех проявлений свободомыслия), так и вследствие пораженческой убежденности, которую мы сами друг в друге все время подогревали, в нашей обреченности на вечное прозябание в стане отверженных художников (поэтов etc.) и в незыблемости советской власти. Под воздействием осознания наших «бесперспектив» в социалистическом лагере мы, полуподпольные художники, музыканты и литераторы, страстно липли друг к другу, бессознательно стремясь найти конгениальную среду и духовную поддержку в друзьях и соратниках, невзирая на совершенно несхожие по своей сути и вектору направленности личные творческие искания, что позднее в своих мемуарах и статьях отмечали многие авторы. «Коллективные действия». Акция «М» (29-я), 1983. Фото Игоря Макаревича. С другой стороны, в те годы я, как и многие другие «физики-лирики», еще следил за развитием шахматной мысли (надо признать, что шахматы тогда были гораздо популярнее во всем мире, чем теперь) и частенько сражался со своими друзьями — художником-физиком Игорем Яворским и писателем-инженером Владимиром Сорокиным — на шахматных досках. В школьные годы я играл в шахматы еще чаще, занимался какое-то время во Дворце пионеров, получил там второй разряд и стал уже играть в турнире на первый, но был неожиданно остановлен отцом, который решил, что такие соревнования в десятом классе уже отрывают меня от семьи и подобающих школьных занятий. Поэтому я с эмпатией (как мне тогда казалось, хотя наша ситуация «оппозиции искусства и государства» была кардинально иной) относился к тому неожиданному повороту в судьбе Дюшана, когда он — практически уже с 1923 года — забросил занятия искусством и предался игре в шахматы (хотя и осуществил в дальнейшем несколько арт-проектов). Его высказывание «Повторение всегда опасно», в котором он подразумевал неизбежные повторы в искусстве любого художника, мне было тоже близко. Как-то в 50-е годы Дюшан заявил о себе, что он «по-прежнему жертва шахмат. В них присутствует вся красота искусства — и даже нечто большее. Их нельзя поставить на рыночные рельсы. Шахматы намного чище, чем искусство, если рассматривать их положение в социуме». Чуть позже он добавит: «Я сделал для себя вывод, что, хотя не все художники — шахматисты, все шахматисты — художники». В этой тираде есть нечто сходное с утверждениями нашего гения анархии Анатолия Зверева; более того, великий Дюшан ошибался по поводу «нерыночности» шахмат, но нельзя отрицать общего очарования заявления. Марсель Дюшан и Джон Кейдж. Торонто. 1968. Однажды, глядя из окна мастерской на улицу, по которой бесконечным потоком шли унылые черные и серые люди, я подумал, что хорошо бы пластически передать всех этих маленьких и несчастных обитателей коммуналок и унылых, однообразных домов в спальных районах в образах повседневных предметов быта — прекрасных, важных, убогих и никчемных одновременно, но способных, в теории, превратиться в свободных и гордых жителей огромного города, а де-факто и являющихся главными действующими лицами в нашей бесконечной житейской пьесе. И тем самым трансформировать обыденное в возвышенное. А ведь в шахматах именно простые солдаты-пешки («маленькие люди»), дойдя в сражении до восьмой горизонтали, становятся ферзями! И вскоре я вспомнил о старинной шахматной задаче: расставить восемь ферзей на доске так, чтобы они не били друг друга ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по диагоналям. Понятно, что в одном наборе фигур никогда не бывает восьми ферзей, и потому в их качестве используются пешки и какие угодно прочие фигуры. По аналогии в качестве таких «пешек-ферзей» можно представить себе обыденные, мелкие предметы нашей жизни (утюги, сигареты, кастрюльки, и т.п.), постоянно балансирующие на грани отправки в мусорный бак (но стремящиеся стать королевами!), и запечатлеть их на шахматной доске. К тому же, учитывая тот факт, что таких «восьмиферзевых» композиций (вариантов расстановки фигур) может быть шестьдесят четыре (32 прямые и 32 зеркальные), эта задача становится своеобразной медитативной практикой, когда почти бесконечная концентрация на внешне «бессмысленном» шахматном узоре превращается в поток Михая Чиксентмихайи, в способ отстранения от повседневной жизни и ухода в шахматную бесконечность. А узор этот постепенно трансформируется в бесконечный текст, в рассказ об этих странных маленьких жителях Москвы — вещах из повседневного обихода, об их не менее странных хозяевах, испуганно забивающихся, как утверждал Кабаков, в свои норы — «единственное относительно надежное… убежище отдельного человека от других обитателей острова». Этот текст разворачивается на фоне портрета среды обитания данных предметов и их маленьких владельцев — городского пейзажа, сфотографированного с крыши мастерской художников Эрика Булатова и Олега Васильева. Я очень любил тогда тот «самый московский» (понимаю, что у каждого он свой) район Москвы и, само собой, часто бывал в те годы в мастерской Эрика и Олега. С точки зрения композиции картины работа состояла из трех слоев: слой живописи с некой перспективой и глубиной противопоставлялся плоскому слою изображения шахматной доски, наложенному на городской пейзаж, — и здесь по аналогии можно вспомнить работу Булатова «Лыжник» и его более позднюю перекличку с И. Чуйковым — «Московское окно», — а дальше над холстом с этим двумя слоями возвышался третий — не менее плоские объемы «шахматных фигурок», изображений вышеописанных предметов — мелочей жизни, которые были вырезаны из оргалита и приклеены к холсту. В идеале я даже предполагал сделать шахматную доску со штырьками, на которые можно было бы насаживать фигуры, как это делалось в домах отдыха и на демонстрационных досках на соревнованиях. Но тогда пришлось бы заменять основной холст оргалитом или фанерой и Эрик Булатов. Лыжник. 1971 — 1974. менять подрамник. А в ситуации, когда моя мастерская, фотолаборатория и нора-жилище размещались в одной комнате площадью 14,5 метра, каждая следующая работа была одновременно и большой роскошью, и очередным ребенком, требующим к себе абсолютного внимания. Картина эта успешно провисела в моей мастерской несколько лет, а в конце 80-х уехала на Художественную ярмарку в Чикаго и затерялась в Штатах после продажи. Надеюсь лишь, что она попала в коллекцию достойного любителя шахмат. Задумываясь об оформлении этого сборника, я вспомнил об этой работе и подумал о неожиданном тотальном соответствии ее символики диалектической парадигме 80-х: именно в эти годы никому не нужные «подпольные» и «коммунальные» московские художники и литераторы дошли в своей карьере до восьмой горизонтали и превратились из пешек в ферзей. Пусть не все удержались в этой ипостаси — что поделаешь, игра есть игра, ферзи слетают с поля так же, как и прочие фигуры, — но события тех лет остались в истории нашей культуры. Памяти невообразимой турбулентности феерических событий конца 80-х мне и хочется посвятить это эссе. Георгий Кизевальтер Москва, март 2012 года фрагменты из книги «Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР» М., Новое литературное обозрение, 2014