Орловские либералы: люди, события, эпоха

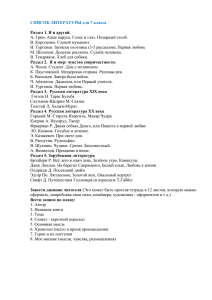

реклама