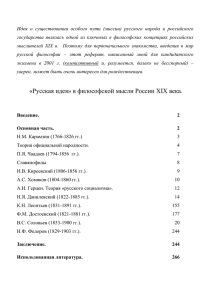

Б. Гройс ПОИСК РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

реклама

Гройс Б. ПОИСК РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ Вопросы философии. 1992, № 9, с. 52-60 Проблема "Россия и Запад" является центральной для русской философской традиции, для русской литературы и, в целом, для русской культуры по меньшей мере с начала XIX века и до сего времени. Когда говорят, например, о "русской философии" — в отличие от просто философии в России, — то обычно прежде всего имеют в виду дискуссии, группирующиеся именно вокруг этой проблемы, по праву полагая, что русская мысль выразилась в соответствующих дискуссиях наиболее интересно и оригинально. На первый взгляд может показаться, что тема. "Россия и Запад" имеет только региональное значение и поэтому не может быть интересна для философии и культурной теории за пределами самой России, поскольку философия занимается поисками всеобщих истин и универсальных законов мышления. Между тем претензия определенного типа рационального, логического и научного мышления на всеобщность базируется на вере в то, что субъектом этого мышления является картезианское рациональное "я", кли кантовская трансцендентальная субъективность, или еще какая-либо форма "чистого разума". Именно эта вера описывается, однако, в русской философии как специфически западная, в то время как сама русская философия ставит вопрос о реальном субъекте мышления и культуры: для нее философски понятый универсальный субъект мышления и культурного творчества является лишь маской вполне конкретного человека западной культуры, стремящегося представить эту свою специфическую культуру в качестве всеобщей. Россия, с точки зрения русской философии, не является частью Запада, и поэтому она самим своим существованием ограничивает западную претензию на всеобщность мышления — в этом и состоит для нее самой ее специфическое философское призвание. В известном смысле русская философия есть философски сформулированная анти-философия. Термины "Россия" и "Запад" не имеют таким образом в контексте русской интеллектуальной традиции исключительно географического, политического или социологического значения. Скорее они являются шифрами для обозначения фундаментального философского вопроса об универсальности мышления и культуры. Термин "Запад" обозначает здесь установку на универсальную, общеобязательную, рациональную истину по ту сторону любых различий в жизненной и культурной практике. Термин "Россия" указывает на невозможность такой истины и на необходимость поэтому искать решения не на уровне мышления, а на уровне самой жизни. На своем специфическом языке русская философия стремилась таким образом описать проблематику, которая и в наше время остается актуальной, как об этом можно заключить по многочисленным дискуссиям относительно того, что сейчас принято называть 'логоцентризмом" в западной культуре и связанными с ним стратегиями власти. 3 данной статье я постараюсь, насколько мне удастся, описать, каким образом в контексте обсуждения проблемы "Россия и Запад" сформировались основные фигуры и приемы мысли, характеризующие в целом русскую философию и сохранившие необычайную устойчивость на всем протяжении русской культурной традиции. 1. Вопрос об особом характере русской национальной культуры встал в России впервые в достаточно острой форме после победы России в войне с Наполеоном в 1814 г Русские войска вошли в Париж, но русская культура очевидным образом по-прежнему не могла соперничать с европейской. Для большинства тогдашнего русского образованного класса, получившего воспитание прежде всего под влиянием французского Просвещения, это обстоятельство было вначале смягчено уверенностью, что Россия постепенно движется по единой, универсальной дороге прогресса, лишь запаздывая на ней, вследствие известных исторических причин, по сравнению с другими народами Европы. Однако в начале XIX века идеология Просвещения оказалась достаточно скомпрометированной в самой Европе в результате террора Французской революции и наполеоновских войн. Вера в универсализм разума сменилась. прежде всего под влиянием философского историзма Шеллинга и Гегеля, ориентацией на уникальные национальные культуры, каждая из которых описывалась как вносящая оригинальный и нередуцируемый ни к какой абстрактной истине вклад в общечеловеческую культуру. В результате общечеловеческая культура утратила, однако, прежнее логическое единство, на которое могла ориентироваться такая развивающаяся страна как Россия. В тот самый момент, когда Россия все еще полагала, что она уверенно движется по единому пути мирового Просвещения, само по себе единство Просвещения оказалось более несуществующим, и относительно легкая задача стать просвещенной сменилась для России куда более сложной задачей стать оригинальной. Влияние Шеллинга и Гегеля достаточно быстро распространилось в русском образованном обществе. Уже в конце 10-х и в 20-х годах XIX века в центр его внимания ставится вопрос, что же оригинального уже создала к тому времени русская культура. Ответ дается, как правило, крайне неутешительный: практически ничего. Как констатируют мните авторы — большей частью, разумеется, в переписке и в "самиздате" того времени (1) — русская культура является исключительно подражательной и не содержит в себе никаких оригинальных элементов, которые могли бы считаться ее уникальным вкладом в мировую культуру: религия в России является целиком византийской, а ее светская культура целиком западно-европейской. Положение существенно осложнялось к тому же тем обстоятельством, что, если следовать философии германского идеализма, то Россия не могла также рассчитывать на то, чтобы породить что-либо оригинальное в будущем. Дело в том, что историзм в философии, как известно, рассматривал себя самого как завершение оригинального исторического развития: такое развитие возможно только при условии, если отдельная национальная культура не обладает историческим сознанием и поэтому способна нерсфлективно и, в этом смысле, наивно и отчасти бессознательно осуществлять одну определенную идею, полагая ее истинной и универсальной. С момента же возникновения исторической рефлексии в немецком идеализме все истины и культурные формы обнаруживают свою релятивность, так что наивное историческое творчество становится более невозможным: историзм в философии означает конец истории. Россия таким образов оказалась перед лицом усвоенной ею философии германского идеализма в безвыходной ситуации: она была поставлена перед требованием быть культурно оригинальной уже в постистории, когда оригинальность стала для нее недостижимой. Эта культурно-психологическая травма нашла себе наиболее отчетливое выражение в известном "Философическом письме" Петра Чаадаева, написанном в 1829 г., весьма ограниченно распространявшемся в дружеском кругу и опубликованном несколько позже в 1836 году (2). Этим письмом Чадааева можно датировать начало оригинального русского философского дискурса именно потому, что Чаадаев эксплицитно поставил в нем вопрос о принципиальной неоригинальности русской культуры. "Философическое письмо" Чаадаева обычно читается как чисто политический документ, полемически и в черных красках рисующий тогдашнюю русскую действительность. Определенное политическое измерение в письме, разумеется, есть. Но в то "же время в нем присутствует и более глубокое, чисто философское измерение. Чаадаев прежде всего фиксирует положение России вне мировой истории, понятой как саморазвитие мирового духа. Чаадаев пишет: "Мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось". В России "все исчезает, все течет, не оставляя следов ни вовне, ни в нас. В домах наших мы как будто в лагере, в семье имеем вид пришельцев; в городах имеем вид кочевников — хуже кочевников..., ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы — к своим городам". У России нет истории, нет "прекрасных воспоминаний", как у других народов, — она живет только в настоящем, ее культура всецело заимствована и подражательна и поэтому не имеет в самой стране никакой внутренней опоры. У русских нет идеи долга, справедливости, права, порядка. В России царит лишь "бессмысленность жизни без опыта и предвидения". Чаадаев пишет далее, что "даже в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное", что делает его выражение "немым". Подобные цитаты можно умножить. Россия оказывается таким образом у Чаадаева чем-то радикально Иным по отношению к истории мышления, культуры. Духа или даже души в любых ее формах — чем-то полностью исключенным из мирового Логоса. Существование России чисто материально, фактично — оно представляет собой полностью редуцированную к почти животным процессам повседневность. Историческое значение России Чаадаев видит исключительно в демонстрации всему остальному миру устрашающего урока, что означает жить в такой полной исключенности из мирового духовного единства. Но эта негативная оценка русской действительности только подчеркивает то обстоятельство, что Чаадаев одновременно открывает в России Иное по отношению ко всей мировой истории — что и позволяет ему поместить Россию вовне Божественного и философского Логоса. Тем самым, разумеется, сама мировая история оказывается неполной, и гегелевский абсолютный Дух получает оппозицию в чисто материальном принципе, понятном не как внешний объект научного исследования, а как альтернативный любой историчности чисто бессознательный, невыразительный способ существования. Такой способ существования ускользает от любой философской рефлексии именно потому, что он не выражен, не артикулирован, не оригинален, не объективирован в Мировой истории. Естественно поэтому, что соотношение "Запада", который теперь символизирует для русской мысли историчный способ существования par exellence, и России могло быть далее с успехом перевернуто на ценностном уровне, что и происходит у ранних славянофилов и что намечается позже и у самого Чаадаева в его "Апологии сумасшедшего". Так, Иван Киреевский рассматривает в своей статье "О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России" (3), появившейся в 1852 г. и отразившей более чем двадцатилетний опыт славянофильских дискуссий, неисторичность русского существования как особый тип христианской аскезы, позволяющей России сохранить свое внутреннее достояние нерастраченным. Западную культуру Киреевский рассматривает как наследницу древнего Рима, для которого все отношения между людьми определяются только на уровне внешних правовых норм, a истинность мышление определяется только его подчинением внешним правилам логики. Соответственно, западная культура знает либо принцип внешнего авторитета, базирующийся на традиции и власти, либо столь же внешний индивидуальный протест против этого авторитета. Принцип авторитета Киреевский ассоциирует с католичеством, а атомистический индивидуализм — с протестантством и Просвещением. Православие он описывает, напротив, не столько как определенное учение, альтернативное западным вероисповеданиям, сколько как образ жизни, не выявленный исторически именно потому, что он сохраняет свою внутреннюю целостность и не распадается на внешние формы. Для православного человека желание настаивать на своей истине или на своих правах всегда умеряется стремлением не разорвать связей с другими, сохранить с ними внутренний контакт. Поэтому русская история и кажется столь неподвижной и внеисторичной, хотя она одновременно "полна внутренней жизни". Киреевский не противоречит таким образом диагнозу русской культурной ситуации, данному Чаадаевым, но для Киреевского отсутствие в русской жизни ориентации на внешние право, справедливость или истину является лишь свидетельством внутреннего, необъективного, неформального характера русской культуры. Киреевский мыслит, конечно, как романтик и как идеалист, когда он аргументирует в терминах: организм и внутреннее vs. механизм и внешнее. Но в то же время его не удовлетворяют гегелевское или шеллинговское решения проблемы, поскольку в их идеалистической философии органический и внутренний синтез всего исторического многообразия культурных форм только мыслится самими философами, но не реализуется практически как реальный, фактический образ жизни. Киреевский полагает, что такой реальный синтез и не может произойти на Западе, поскольку историческая жизнь там завершилась и ее дорефлективное единство распалось, как об этом свидетельствует и сам германский философский историзм, способный только на историческую рефлексию, обращенную в прошлое. Поэтому только России, может быть, суждено в самой реальности осуществить тот синтез, к которому Запад оказывается способен только на уровне философского мышления. Выделение России как радикально Иного по отношению к разуму. Духу и мировой истории открывает таким образом для Киреевского возможность нового синтеза, уводящего за пределы гегелевской системы: синтеза между завершающим историю философским созерцанием и чисто материальным, внеисторическим и поэтому столь же всеобщим типом существования, которым является Россия. В результате должна возникнуть синтетическая, всеобщая жизнь — а не только синтетическое, всеобщее мышление. Поскольку сама русская культура была в то время расколота на европеизированные высшие классы и традиционные по своей культуре русское крестьянство, такой конечный синтез означал для Киреевского также преодоление внутреннего раскола в самой России, а также психологического раскола в душе каждого отдельного русского образованного человека между его европейским образованием и русским образом жизни. Можно сказать, что здесь Россия выступает как Иное, как подсознание для русского человека, наделенного европейским сознанием, так что Запад и Россия должны соединиться также и для того, чтобы русский человек смог внутренне преодолеть социальную и психологическую репрессию и достичь окончательной целостности. Кстати, если Просвещение выступило на Западе под лозунгом освобождения от тирании ancien regime, то русское абсолютистское правительство обосновывало, напротив, как раз своей большей просвещенностью свое господство над все еще непросвещенными русскими массами, так что Просвещение в России во многом также и политически ассоциировалось с насилием и механизмами власти. Эта тема особенно заметно присутствует у другого теоретика славянофильства того же времени Алексея Хомякова. В своих историко-богословских сочинениях Хомяков провозглашает ставший знаменитым принцип соборности (4). Соборность есть особое дорефлексивное состояние жизни тех, кто участвовал в первых христианских соборах и формулировал первые догматы христианской веры. Для Хомякова последняя истина христианства не в самих этих догматах, а именно в соборности. т.е. в той дорефлексивной жизни, из которой эти догматы родились. С точки зрения Хомякова, западная католическая Церковь разрушила соборность тем, что самочинно возвела в догмат ГПюяие, отсутствующий в соборных постановлениях, и таким образом стала во внешнее отношение к христианскому общению. При этом для Хомякова дело не столько в самом догмате filioque, истинности которого он не хочет предрешать, сколько в приписываемом Хомяковым католической Церкви решении настаивать на этом догмате вплоть до разрыва с Восточной Церковью. Претензия на истину всегда рождается, по Хомякову, из насилия и разрыва реальных, жизненных связей и имеет своим результатом репрессию и отчуждение, которое можно преодолеть, только если релятивизировать односторонние претензии на истину не в теории только, а в самой жизни. Для Хомякова католичество и протестантство представляют собой симптомы отхода от истинного христианства именно вследствие их историчности, внешней определенности, выделенности из христианской соборности. Поэтому он призывает их вновь соединиться во взаимной любви и созвать новый собор, который и мог бы решить все их догматические споры. Реальной предпосылкой для такого события Хомяков опятьтаки считает наличие Православия, которое сохранило в самой своей жизненной практике соборный дух. Россия по-прежнему понимается здесь как чисто материальная, внеисторическая действительность. Но теперь уже сама ее внеисторичность, сама ее инаковость по отношению к истории мирового духа опять-таки делают ее способной воплотить христианство в его окончательном синтезе, дать ему реальное, жизненное существование, на что исторически уже выявившие свой частный характер христианские вероисповедания Европы более не могут быть способны. 2. Россия не была, впрочем, единственной зоной, выпавшей из шеллингианскогегелианского исторического синтеза. Уже параллельно с философами немецкого идеализма Шопенгауэр создает свою теорию бессознательной космической воли, как нередуцируемо иной и необъективируемой по отношению к диалектическому процессу исторической саморефлексии Сам Шеллинг в поздний период начинает поиски "позитивного", т.е. не диалектического исходного принципа, особенно повлиявшие на русскую философию. Киркегор ставит вопрос о человеке, живущем в гегелевской постистории, и приходит к идее нередуцируемой экзистенции, близкой ко многим интуициям русской мысли того времени. И, наконец, Маркс открывает целый класс, а именно пролетариат, не попавший в гегелевскую систему и представляющий принцип чисто материального существования. Функция этого класса состоит по Марксу в том, чтобы реализовать, или материализовать, на уровне самой реальности идеальные синтезы гегелевской диалектики. Структурное сходство с русской мыслью здесь совершенно очевидно. Русская философия, под которой здесь понимается славянофильски ориентированное философствование о России, оказывается таким образом частью общей парадигмы пост-идеалистической философии в Европе в период кризиса шеллингианскогегелианского историзма. Это было время первых открытий бессознательного как необъективируемого Иного, находящегося по ту сторону рефлексии, диалектики, мышления или познания. Более того, само мышление было понято в свете этого открытия лишь как функция Иного — мировой воли, экзистенции, экономической практики и т.д., и тем самым не способное отрефлектировать и обосновать само себя, как это еще недавно имело место в.германском идеализме. Россию Чаадаева и славянофилов можно поэтому считать еще одним именем для европейского пост-идеалистического бессознательного. Но в одном отношении славянофильская трактовка Иного и бессознательного заметно отличается от западной. Для западных авторов дискурс о бессознательном так или иначе является подрывным или даже революционным относительно существующего порядка, базирующегося на унаследованных идеалах истины, добра и красоты. Совершенно другая картина наблюдается у подавляющего большинства русских авторов. Сам Чаадаев открывает Россию как подсознание еще по-западному — как альтернативу высокой культуры, но призывает одновременно к "воспитанию" России и преодолению ее чистой материальности. Начиная со славянофилов, русская мысль, однако, начинает приписывать русскому бессознательному свойства высшего, мистического сознания. А именно: для славянофилов русская бессознательная, внеисторичная жизнь изначально несет в себе гарантию как раз той идеальной цельности, которую, по ее мнению, хочет, но которой не может достичь Запад. Напротив, западное рациональное мышление своей постоянной негативностью, своей постоянной критикой угрожает стабильности западных культурных ценностей, которые, согласно славянофилам, могут быть сохранены только их интеграцией в русскую действительность. Поскольку для русских мыслителей их собственная страна оказалась носительницей Иного, и поскольку эта страна уже с самого начала находилась географически вне Запада, славянофилам не надо было разрушать европейский порядок, чтобы расчистить место для своей собственной жизни — они уже изначально находились вне Европы. Напротив, они хотели соединиться с Европой, включить ее в собственную жизнь и тем стабилизировать ее распадающуюся культуру. В поисках того, что бы могло соединить их с Европой, славянофилы естественно обратились к христианству. При этом христианство было понято ими не как определенное вероучение среди других вероучений, а как дорефлективный и внеисторичный образ жизни русских крестьянских масс. Можно сказать, что русские мыслители теологизировали само бессознательное — ход, который в таком виде практически не встречается на Западе, так что привычное для западной мысли соотношение сознательного и бессознательного здесь полностью переворачивается. Русская мысль, как уже было сказано, с самого начала отреагировала на интерес к иному, незападному, экзотичному, восточному, который возник на Западе в эпоху романтизма. Но, как заметил уже Чаадаев, Россия так же мало относится к Востоку, как и к Западу: ее культура, не будучи западной, не воспринимается в то же время, по сравнению с западной, как самостоятельная и оригинальная. Именно эту неопределенность русской жизни русские славянофилы и проинтерпретировали как ее универсальность, которая должна соединиться с универсальностью западного мышления, чтобы дать ему основание. Поэтому Киреевский или Хомяков, провозглашая веру в Россию, постоянно критикуют русскую действительность там, где она, по их мнению, оказывается слишком русской, слишком специфичной, слишком индивидуальной. В этом смысле стратегия славянофилов не так уже сильно, как кажется, отличается от стратегии их противников-западников, которые, подобно Герцену или Бакунину, значительно более радикальны в критике России, но в то же время также охотно противопоставляют себя, как представителей русской культуры, тому, что они считают мещанством, ограниченностью и консервативными формами жизни, присущими Западу. Теологизация подсознательного стала эксплицитной и стандартной операцией русской философии особенно позднее, когда она познакомилась с теми течениями западной мысли, которые принадлежат к той же парадигме, что и она сама. 3. В дальнейшем я приведу только несколько примеров этой операции. Владимир Соловьев впервые наглядно демонстрирует соответствующий механизм, когда осуществляет синтез философии Шопенгауэра и особенно "философии бессознательного" его ученика Эд. фон Гартмана с традицией русского славянофильства. В своей первой большой работе 1874 г. "Кризис западной философии. Против позитивистов" Соловьев в основном принимает все философские выводы Шопенгауэра и Гартмана, но критикует их за их чисто отрицательный характер: Соловьев не может согласиться с тем, что бессознательное должно выступать только как слепая, неразумная, разрушительная сила, и видит в нем, напротив, высшую ориентацию для самого разума (5). Соловьев разрабатывает далее учение о преображенной материи, или Божественной Софии, которая ассоциируется им с Россией и которая должна родить "новое слово", т.е. нового Христа, будучи оплодотворенной западной свободной мыслью (6). София есть для -Соловьева материальный мир, который, однако, не является только объектом научного исследования со стороны разума. Напротив, разум сам материален, сам укоренен в серийности мира, которую он не может полностью отрефлектировать — в этом отношении София выступает как имя для бессознательного. Но София не только не подрывает претензий разума, подобно неверному западному бессознательному, - она, напротив, служит единственной гарантией действительного, материального исполнения этих претензий. Соловьев критикует ранних славянофилов за их некритическое отождествление России и Православия, указывая, что Православие есть чисто византийская религия, внешняя для России: своей резкостью соловьевская полемика против русского национализма часто напоминает чаадаевскую (7). Соборность славянофилов Соловьев заменяет софийностью: сам космос, а не только русская жизнь, организован для него по принципам христианской соборности — софийности. Благодаря шопенгауэровской философии мировой воли, Соловьеву удается тем самым отчасти преодолеть провинциальность славянофильской мысли и придать ей философскую всеобщность. Философия Шопенгауэра претерпевает сходную трансформацию и у ряда других русских авторов того же времени. Так, у Толстого шопенгауэровская тема отказа от личной воли к жизни как средства для соединения с универсальной волей, или с бессознательным, выступает не в форме отказа от жизни как таковой, а в форме слияния с безличным, чисто материальным, не различающим между жизнью и смертью бытом русского крестьянства. Среди прочего Шопенгауэр описывает время, убивающее мгновение за мгновением, как убиение сыном своего отца, и призывает повернуть время вспять, отказавшись от мира как такового и от инстинкта продолжения рода, с тем, чтобы вернуться к бессознательному истоку мировой воли. Николай Федоров реагирует на этот призыв своим проектом "общего дела", который также обращен к началу мира. Но при этом мир у Федорова не исчезает, а, напротив, восстанавливается во всех своих исторических фазах — все, жившие в нем прежде поколения, материально воскрешаются средствами современной науки (8). Сходную рецепцию получает в России на рубеже двух веков Ницше. Уже Соловьев пишет о ницшеанском сверх-человеке как об этапе на пути к Богочеловеку (9). Полемика Ницше против христианства и, одновременно, против современной ему безрелигиозной, научной и моралистически ориентированной цивилизации с точки зрения "самой жизни" оказывается близкой традиционной русской мысли. При этом ницшевская дионисийская жизнь снова немедленно теологизируется русскими учениками Ницше: критика Ницше в отношении христианства понимается ими как относящаяся, в первую очередь, к западным католичеству и протестантству, так что Ницше оказывается для них "самым русским" и, в то же время, самым христианским из западных философов. Дионисийское начало у Ницше ассоциируется при этом с соловьевской экстатической "софийностью", или с "преображенной плотью", так что Мережковский, Бердяев, Булгаков или Флоренский получают возможность в новых терминах, позаимствованных у Ницше, говорить о дуализме двух начал — западном аполлоновском и русском дионисийском — и о необходимости их высшего синтеза. Характерно, что, например. Лев Шестов в своей книге "Учение о добре у гр. Толстого и Фридриха Ницше" (10) отвергает рационалистические элементы в учении Ницше о сверхчеловеке, оценивая это учение как, в свою очередь, моралистическое, так как оно делает из сверхчеловека абстрактный моральный идеал. Подлинным содержанием философии Ницше является, по мнению Шестова, искание Бога по ту сторону любого рационализма и абстрактного морализма: только вера обещает реально преобразовать действительность, обещает реальное, или жизненное, исполнение даже самых неисполнимых человеческих желаний. И этим вера выше любой культуры, которая, в конечном счете, всегда примиряется с действительностью. Эту линию русской мысли можно легко проследить вплоть до Бахтина. Для Бахтина любая понятая в самом широком смысле "идеология" является не просто частью культуры, но всегда материализована, воплощена, имеет конкретного носителя. И это материальное начало не разрушительно по отношению к чистоте идеологии, а спасительно, поскольку чистое мышление не может обосновать само себя. Другой выступает для Бахтина не столько как угроза, сколько как шанс быть действительно принятым, оправданным и сохраненным извне, т.е. опять-таки теологически. Диалогизм и карнавал противопоставлены у Бахтина "католическому" принципу внешнего монологического авторитета и "протестантскому", буржуазному, атомизированному и замкнутому индивидууму — как это уже имело место в случае соборности у славянофилов. При этом негация замкнутости и изолированности индивидуума в диалоге или в карнавале совпадает с утверждением этого индивидуума в единстве "народной жизни", которая, по существу, понимается "софийно" — как совпадающая со всей космической жизнью. Бахтин поэтому во многом завершает русскую мысль XIX — начала XX веков, объединяя многие ее основные мотивы. Весьма интересна в этом смысле также бахтинская интерпретация Фрейда, которая повторяет на новом материале обычные приемы русской мысли в ее работе с западными концепциями бессознательного: фрейдовское "невоплощенное" подсознательное снова интерпретируется как абстрактное, и его подлинным носителем провозглашается реальный другой, т.е. сам психоаналитик, который в результате этого становится лишь участником диалога с больным и утрачивает свою аналитическую, научную, доминирующую позицию (11). Говоря о Бахтине, который так или иначе вступил в диалогические отношения с марксизмом, следует отметить, что русский марксизм также нельзя полностью понять вне традиции собственно русской мысли. Дело даже не только в том, что целью русского марксизма снова стало реализовать в русской жизни то, что было только теоретически сформулировано на Западе и таким образом стать источником окончательного мирового единства. И не только в том, что многие русские марксисты, как, например, Богданов и его группа, во многом переняли основные теоретические установки русской философии. Сам ортодоксальный сталинский диалектический материализм обнаруживает, при ближайшем рассмотрении, определенную преемственность от традиционной русской мысли. Прежде всего "диалектически развивающаяся материя" есть, в некотором роле, все та же "преображенная плоть" русской философии, т.е. и не Дух как субъект, и не материальный мир как объект, а нечто третье, что изнутри материально определяет их облик. И также считается, что эта материальная сила не разрушительна в отношении человеческой культуры, а, напротив, дает ей жизненное основание. Далее, "диалектический материализм" отнюдь не есть какое-то чисто логическое, рационально организованное учение, какая-то связная монологическая речь. Напротив, в основе диамата лежит учение о единстве и борьбе противоположностей, которое как раз полностью отрицает возможность логически непротиворечивого формулирования истины. Кстати, для Фрейда одновременное принятие противоположиостей является признаком сновидения или, что то же самое, специфической логики желания, бессознательного, либидо. Далее критерием истины диамат провозглашает саму практику, саму жизнь в ее целостности, а не какие-то формальные, абстрактные или, как тогда говорилось, метафизические правила философского мышления: аргументация диамата по существу чисто негативна и направлена против любых попыток самостоятельного научного или философского познания мира с тем, чтобы вернуть теоретика на почву его собственной зависимости от общества и мира. (12). В результате философские тексты диамата представляют собой причудливые мозаики из философских аргументов, ссылок на решения партии и правительства по очередным экономическим и политическим проблемам, на конкретные научные или социологические теории, на произведения литературы и искусства, а также на примеры из повседневной жизни. При этом, хотя в этих сочинениях и нет никакой внешне идентифицируемой логической связи, они обладают единством стиля и ментальности, которое легко опознается читателем. В определенном отношении этот стиль, в свою очередь, унаследован от сочинений русской философии, которые также программно написаны в нефилософской, неметодичной манере, чтобы подчеркнуть их жизненный, реальный характер. Хотя здесь, конечно, следует подчеркнуть, что диалектический материализм, в отличие от свободной русской философии, был ориентирован на легитимацию режима в его специфических, исторически сложившихся формах. И, наконец, характерной чертой советского марксизма является то обстоятельство, что он подчиняет исторический материализм диалектическому материализму, или, иначе говоря, историческая жизнь человечества подчиняется им космической жизни, и, в частности, вся история классовой борьбы оказывается частью единого космического процесса становления материального мира. Диалектика при этом оказывается не столько динамическим описанием перехода от одного исторического этапа к другому, сколько статическим описанием иерархического перехода с одного уровня космической жизни на другой. Так что история мысли, в частности, оказывается гарантированной внутренним устройством "самой космической жизни". Это описание больше отсылает к неоплатоническим учениям древности и к натурфилософии Шеллинга и Гегеля, нежели к западному марксизму. Специфические трансформации, которые претерпел марксизм в России, еще ждут, впрочем, своего неполемического рассмотрения после того, как история диалектического материализма теперь, в основном, завершилась. В заключение можно сказать, что, по меньшей мере, начиная с Чаадаева, русская мысль, поставленная перед вопросом о своей национальной идентичности, самостоятельности и оригинальности, и в то же время не будучи в состоянии предъявить ничего действительно экзотичного и гетерогенного по сравнению западной культурой, постоянно отвечала на этот вопрос тем, что интерпретировала Россию как место реализации, или материализации, западных дискурсов об Ином. При этом исторически сложившиеся формы русской жизни обычно подвергались критике, а подлинная Россия помещалась либо в предысторическое прошлое, либо в утопическую перспективу, которые моделировались по образцу соответствующих западных теорий Иного. При этом эти теории трансформировались таким образом, чтобы лишить их негативного, чисто критического характера и таким образом теологизировать Иное, или, по меньшей мере, придать Иному позитивную, аффирмативную окраску. В то же время речь здесь идет лишь о довольно раннем варианте стратегии, которую в течение XIX—XX веков использовали многие исторически неуспешные национальные культуры или социальные субкультуры с тем, чтобы с помощью аппроприации различных дискурсов об Ином смоделировать собственную культурную оригинальность и идентичность. Вопрос, в какой мере эта стратегия является актуальной для сегодняшней русской культуры, остается пока что открытым, хотя ситуация в России сегодня отчасти напоминает чаадаевское время. После частичного преодоления в последние годы внешней, чисто политической изоляции от международной культурной ситуации, русская культура снова оказывается перед вопросом, каким образом она может определить на теоретическом уровне свою национальную идентичность и оригинальность, с помощью каких самоинтерпретаций она может защитить себя от полного растворения в более динамической западной среде. Определенный интерес, испытываемый сейчас в России ко всевозможным современным дискурсам об Ином, о теле, о желании и т.д., показывает, что результат этих поисков может снова оказаться достаточно традиционным для русской мысли. Примечания 1 См.: Alexandre Koyre. "La philosophie et le probleme national en Russie au debut de XIX siecle, 1976. 225 ff. 2 Цит. пo: П.Я. Чаадаев. Сочинения. М., 1989, с. 15—34. 3 И.В. Киреевский. Полное собрание сочинений в 2-х томах; reprint: Gregg International Publishers Ltd., England, р. 174—223. 4 А.С. Хомяков. "Несколько слов православного христианства о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоренси". — Полное собрание сочинений. Прага, 1867, т. 2. 5 В.С. Соловьев. Собрание сочинений. Брюссель, 1960, т. 1, с. 149. 6 Там же, т. 3, с. 218. 7 Там же. т. 5, с. 181—244. 8 Н.Ф. Федоров. "Философия общего дела" тт. 1 и 2; reprint: L'Age d'Homme, Lausanne, 1985. 9 В.С. Соловьев. Собрание сочинений, т. 9, с. 265—278. 10 Лев Шестов. "Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше". YМСА—Рress, Раris, 1971. 11 М.М. Бахтин - В.Н. Волошинов. "фрейдизм". Chalidze Publications, N.Y., 1983. 12 О внутренней организации дискурса в диамате см.: В. Groys "The Problem of Soviet Ideological Practice". - In: Studies in Soviet Thought, N 33. 191—208.