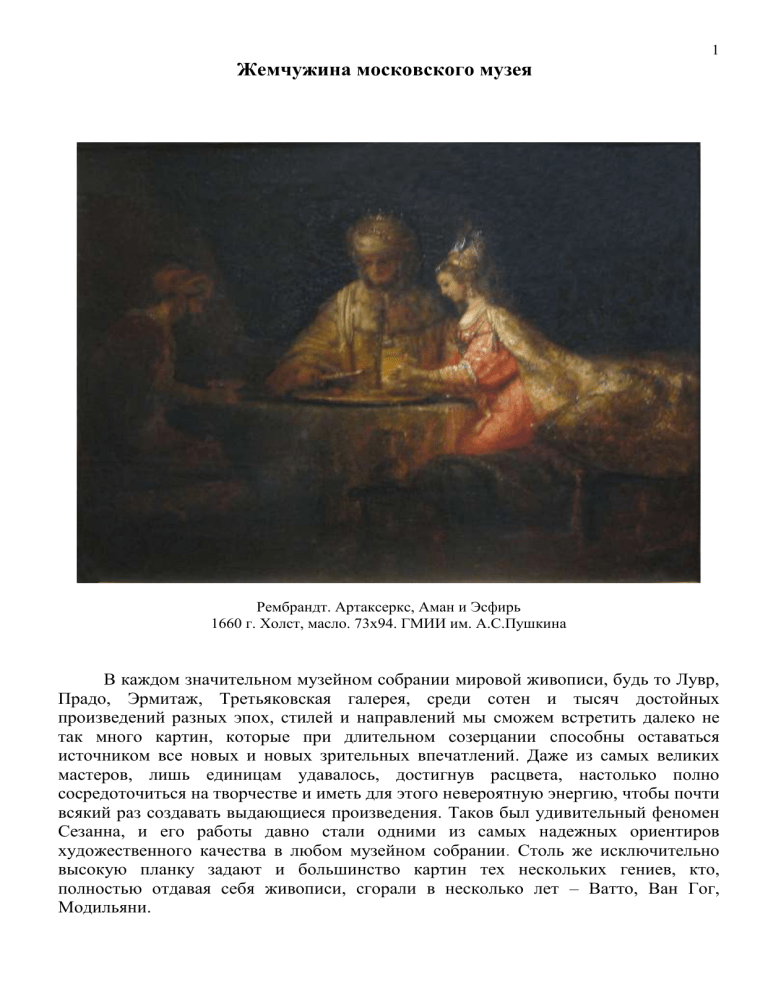

1 Жемчужина московского музея Рембрандт. Артаксеркс, Аман и Эсфирь 1660 г. Холст, масло. 73х94. ГМИИ им. А.С.Пушкина В каждом значительном музейном собрании мировой живописи, будь то Лувр, Прадо, Эрмитаж, Третьяковская галерея, среди сотен и тысяч достойных произведений разных эпох, стилей и направлений мы сможем встретить далеко не так много картин, которые при длительном созерцании способны оставаться источником все новых и новых зрительных впечатлений. Даже из самых великих мастеров, лишь единицам удавалось, достигнув расцвета, настолько полно сосредоточиться на творчестве и иметь для этого невероятную энергию, чтобы почти всякий раз создавать выдающиеся произведения. Таков был удивительный феномен Сезанна, и его работы давно стали одними из самых надежных ориентиров художественного качества в любом музейном собрании. Столь же исключительно высокую планку задают и большинство картин тех нескольких гениев, кто, полностью отдавая себя живописи, сгорали в несколько лет – Ватто, Ван Гог, Модильяни. 2 Но в иных счастливых случаях у больших мастеров шедевры рождались в ряду более или менее сильных работ: в какие-то особые моменты творческой удачи, становясь кульминациями и подлинными апофеозами их живописи. Таковы невероятные инфанты позднего Веласкеса, многие произведения Тициана, отдельные работы Лукаса Кранаха Старшего, Рубенса, Гойи, Ренуара... Во многих музеях безусловные шедевры этих художников соседствуют с их же картинами второго, а то и третьего ряда (с особой наглядностью это демонстрирует огромное, но очень неровное по качеству собрание картин Гойи в залах Прадо). В весьма достойных залах голландской живописи XVII века московского Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина можно увидеть несколько произведений Рембрандта: среди них присутствуют и те, что любопытны скорее с точки зрения творческого развития великого голландца, и те, что украсили бы любое мировое собрание – два его замечательных портрета зрелого периода. Но одна картина, помещенная в новой экспозиции как раз между этими портретами, – «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» – всегда восхищает глаз, это бесспорная жемчужина коллекции московского музея и одна из самых больших удач во всем творчестве Рембрандта. Глубокие и, можно сказать, «типично рембрандтовские» портреты старика и пожилой женщины в прямом длительном сравнении все же чем-то уступают «Артаксерксу, Аману и Эсфири», отходят на какой-то второй план нашего восприятия (и в этом их умалении ощущается некоторая неудача, казалось бы, беспроигрышного экспозиционного решения). Почему так происходит, несмотря на то, что эти три произведения объединены общим стилем поздних работ Рембрандта? 3 Ведь между ними нет сюжетных и композиционных диссонансов, каждое из них тематически совершенно самостоятельно, а в декоративном отношении они составляют очевидное единство. Не думаю, что ответ на этот вопрос лежит лишь в плоскости вкуса. Во всяком случае, переходя взглядом от картины к картине, на каком-то этапе начинаешь замечать, что в портретах недостает той отвлеченной красоты и богатства живописи, что захватывают нас в «Артаксерксе, Амане и Эсфири». Впрочем, это лишь некое предварительное впечатление, от которого сейчас следует отстраниться, чтобы внимательно всмотреться в форму и углубиться в образ избранной нами картины. Несколько слов о сюжете. Эсфирь, главный персонаж одной из книг Ветхого Завета, спасла свой народ в эпоху владычества персидского царя Артаксеркса. «Иудейка Эсфирь, будучи сиротой, жила в Сузах и воспитывалась родственником Мардохеем. После того как царь Артаксеркс, разгневанный на непокорную царицу Астинь, отказавшуюся явится на званый царский пир, ее устранил и приказал собрать прекрасных девиц со всего царства, его выбор пал на Эсфирь, избранную им царицей. Через нее Мардохей извещает царя о готовящемся против него заговоре и тем самым спасает ему жизнь, о чем царь приказывает записать в памятной книге. Как правоверный иудей, Мардохей отказывается кланяться царскому любимцу визирю Аману, который этим уязвлен настолько, что замышляет погубить весь иудейский народ и добивается от царя рассылки по всем подвластным областям приказа о поголовном его истреблении. Мардохей взывает о помощи к Эсфири, и та, после трехдневного поста и молитвы незваной является к царю (за что ей грозит смертная казнь). Однако царь проявляет к ней милость и обещает исполнить любое ее желание, но Эсфирь ограничивается приглашением его вместе с Аманом к себе на пир. На пиру царь повторяет свое обещание, но она лишь снова зовет их к себе назавтра. Аман, исполненный гордости, решает просить царя повесить Мардохея и готовит виселицу вышиной в пятьдесят локтей. В эту ночь царю не спится, и он приказывает читать ему памятную книгу. Прочитав о разоблачении заговора Мардохеем, царь решает почтить его и наутро приказывает Аману провести его по городу в царском облачении и верхом на царском коне. Вечером на пиру Эсфирь открывает свое желание, прося царя пощадить ее вместе с ее народом, и объявляет Амана своим врагом. Царь в гневе выходит в сад, и Аман припадает к ложу Эсфири, моля ее о заступничестве; увидев это, вернувшийся царь решает, что тот насилует царицу. Амана вешают на виселице, уготованной им Мардохею, который занимает его место при дворе и рассылает по областям письма, отменяющие избиение иудеев, а дни, когда оно было назначено, объявляются праздником пурим («днем празднества и веселья»)»1 К библейской фабуле можно добавить и несколько исторических сведений. Известно, что во времена Рембрандта, в годы торгового и промышленного подъема первой в Европе буржуазной голландской республики, ветхозаветная Эсфирь для многих голландцев стала символом их самоидентификации. Так, Амалию фон Сольмс, супругу статхаудера (наместника) Голландии принца Фридриха-Генриха Оранского, голландцы называли «второй Эсфирью», поздравляя ее в 1626 году с рождением сына Вильгельма. Немаловажен и тот факт судьбы и творчества 1 Мифологический словарь. М. «Советская энциклопедия», 1990, с.622 4 Рембрандта, что после объявления его в 1656 году несостоятельным должником, потерявший дом и имущество художник вынужден был перебраться в бедный еврейский квартал Амстердама, где прошел остаток его жизни. Известный биограф художника Гари Шварц высказал предположение, что возможное влияние на замысел рембрандтовского шедевра оказала театральная пьеса «Эсфирь и спасение евреев», которая в июне 1659 года была поставлена в Амстердаме. Кровавые еврейские погромы, происходившие в 1648-1649 годах в Польше, способствовали переселению большого количества евреев-ашкеназов, что придавало этой пьесе особенно трагическое звучание. Автор пьесы посвятил свое произведение Леоноре Хьюдекопер, супруге покупателя картин Рембрандта Яна Хинлопена. Именно в его коллекции, по всей видимости, первоначально и находилась картина «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», которая хранится теперь в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Наконец, стоит отметить, что Рембрандт неоднократно обращался в своем творчестве к истории Эсфири. Впервые – в двадцатилетнем возрасте, в соавторстве с Ливенсом, когда он запечатлел Артаксеркса, яростно сжавшего кулаки после рассказа Эсфири о преступном поведении Амана. В последнее десятилетие своей жизни, кроме рассматриваемой картины 1660 года, Рембрандт еще дважды возвращается к этой теме: «Аман узнает свою судьбу» (около 1665 г. Государственный Эрмитаж) и «Аман умоляет Эсфирь» (1669 г. Бухарестский музей). Теперь обратимся к московской картине. Мы видим небольшое (73х94 см) полотно. В сравнении, например, с тициановской «Венерой Урбинской» (119х165), рассчитанной на отдельный зал венецианского палаццо, оно и по размерам, и по характеру пространственного решения представляется камерным, кабинетным. Но изображенная Рембрандтом сцена, богатством деталировки затягивающая взгляд в саму структуру красочной поверхности, в то же время воспринимается подчеркнуто обобщенно, с какой-то почти натюрмортной условностью, и сохраняет ясность прочтения с любой, даже самой дальней дистанции отхода в зале Пушкинского музея. В центре изображения над пиршественным столом возвышается равнобедренным треугольником полуфигура персидского царя. Впрочем, сразу становится понятно, что Артаксеркса лишь формально можно признать центром композиции: его заслоняет и оттеняет более яркая и активная фигура Эсфири. К тому же, приглядевшись, улавливаешь и то, что в этой картине Рембрандт не задает нашему взгляду устойчивую центральную ось симметрии: полуфигура Артаксеркса чуть сдвинута влево от центра холста, и это вносит какое-то дестабилизирующее ощущение в царский образ. Еще большую асимметрию в изображение вносит активный сдвиг влево самого пиршественного стола. Возвращаясь к Артаксерксу, трудно не обнаружить, что его персона охарактеризована Рембрандтом если не противоречиво, то, по крайней мере, двойственно. Внешне царь выглядит вроде бы убедительно: он представлен зрителю фронтально, облачен в расшитый золотом роскошный широкий кафтан с большим меховым воротником, высокий тюрбан на его голове венчает диадема персидских царей, в руке скипетр... Но одновременно, уже в решительном факте усечения Эсфирью треугольника его силуэта, в сдвигании ею этого треугольника с центральной оси чувствуется какая-то неполноценность царского образа, обманчивость той позы монолитной устойчивости, которая должна демонстрировать 5 самодостаточность Артаксеркса. Другие немаловажные детали, не сразу заметные издали, при ближайшем рассмотрении также снижают в наших ощущениях мотив властности царя. В частности, обращает на себя внимание некое «дребезжание» внутренней осевой линии полуфигуры Артаксеркса – стыка левой и правой пол его кафтана. В ином решении образа твердая прямизна столь важного контура могла бы подчеркивать внутренний стержень властителя. Здесь же, во взаимодействии с другими элементами формы, прямизна линии отчасти S-образно искривляется, а ее твердость ослабляется мелочной разработкой окружающих предметных подробностей, и все это вместе создает образ неких внутренних колебаний Артаксеркса. Также обращает на себя внимание характер жеста царской руки, сжимающей скипетр: казалось бы, внешний ее силуэт – от плеча до стола – определенно тверд и решителен. Но вблизи замечаешь, что ниспадающий контур рукава Артаксеркса имеет неоднородный, спотыкающийся ритм, а царская рука неплотно сжимает скипетр: контуры пальцев едва намечены, здесь нет и малой доли той жесткой геометрии форм, в которой решена фигура Эсфири. Даже рука поникшего Амана более плотно, слитно держит свою чашу: эта слитность, нераздельность общей формы явственно показана. Можно отмечать или не придавать значения другим, более спорным деталям (например, тому, что голова и рука царя малы по отношению к его большому торсу, а также тому, что, в отличие от плотной, скульптурно решенной тиары Эсфири, 6 диадема Артаксеркса решена Рембрандтом как слишком утонченная и непропорционально мелкая для его тюрбана). Но и вышеперечисленных моментов достаточно для вывода о том, что деталировка формы раскрывает внутреннюю нетвердость образа правителя, его подверженность влияниям извне. Собственно, об этом и вся история Эсфири: несмотря на могущество и грозность Артаксеркса, сначала царем манипулировал его визирь, теперь – новая жена. Но в то же время Рембрандт не снижает образ Артаксеркса до гротеска, так же как он и не рисует здесь Амана откровенным злодеем. Все персонажи, независимо от их роли в предыстории, обнаруживают в изображенной сцене удивительное человеческое достоинство. Задумчивое лицо Артаксеркса исполнено не гнева, но печали. Оно обращено внутрь себя, а нам можно лишь попытаться представить – как тяжелы царские одежды этому совсем не железному правителю, а скорее изнеженному и крайне эмоциональному человеку. Аман отделен от почти слитных Эсфири и Артаксеркса глубокой паузой, он уже почти погружен во мрак, и лишь отсвет от пылающей красками Эсфири обозначает его присутствие на пиру. Но, несмотря на согбенность, в фигуре Амана читается геометрия прямых углов – он принимает волю судьбы без смятения, с той поразительной внутренней ясностью, от которой тема Эсфири, должная восприниматься как победная песнь, ощущается в некоем странном, пронзительно-печальном резонансе. Эсфирь, защитница своего народа и главная героиня повествования, по определению должна быть исполнена особого, безупречного внутреннего достоинства. Но то, что открывает в рисунке и красочной лепке ее формы Рембрандт, создает в наших впечатлениях более сложный и неоднозначный образ. Если взглянуть на композицию этой картины с тем значительным отстранением от иллюзорно-предметной формы, которое форсированно выявляет геометризацию форм в кубистических работах Пикассо или супрематических холстах Малевича, то мы обнаружим и здесь, у Рембранта, очень высокую степень активности конструктивно соотнесенных друг с другом геометрических форм. Самой напряженной, мощной из них является открытый в сторону Амана прямой угол, образованный двумя восходящими линиями – бедра и спины Эсфири. Ниспадающий контур левой (от нас) руки Артаксеркса вторым прямым углом создает с первым отчасти замкнутую в самой себе конструкцию2, которую прорезает горизонтальная линия стола, становясь главной осью повествования. Так вот, возвращаясь к характеристике Эсфири, мы не можем игнорировать тот факт, что ее внутренняя форма (а, следовательно, и образное содержание) трактуется Рембрандтом с максимальной жесткостью и твердостью. И грациозность Эсфири лишь усиливает, заостряет ее разящую силу. В этом сочетании проявляется хитроумная изощренность Эсфири (и ее первая двойственность), которая не все время выступает как «чистое лезвие кинжала» и, подобно Саломее, использует в интриге свое «иное лицо», все чары своего женского воздействия на Артаксеркса. И также здесь в полной мере звучит воинственная идеология Ветхого завета: «око за око» – на коварство Амана, Эсфирь дает свой, «асимметричный ответ». Особо стоит отметить сочетание общей почти натюрмортной статуарности композиции и внутренней склонности к движению у этой центральной прямоугольной фигуры, возникающей вокруг ее внутреннего центра – предмета, полузаслоненного рукой Эсфири («прямоугольник» зависает в пространстве с легким наклоном влево, против часовой стрелки). 2 7 Помимо отвлеченной композиционной геометрии Рембрандт чрезвычайно последовательно разрабатывает образ Эсфири и в предметной форме: ее яркое платье, испещренное корпусными белильными всполохами, вблизи по плотности напоминает броню – настолько скульптурно лепятся эти формы (и подчеркиваются многочисленными рельефными аксессуарами). Браслеты, нити бус и подвязок напоминают конскую сбрую, и в фигуре Эсфири, в этой резко расходящейся форме красного рукава чувствуется такая мощь, в сравнении с которой фигура Артаксеркса становится рыхлой и подчиненной. Именно вблизи ощутимо, вещественно видно, насколько тверда и целеустремленна Эсфирь и насколько внутренне вял, аморфен Артаксеркс – об этом говорят и пластика, и фактура, и свет. Но, каким-то удивительным образом, эта трактовка заостряется только в корпусе Эсфири. Зато в решении ее лица и руки проявляется совсем иной характер: твердый и четкий контур профиля, но при этом моделировка носа и особенно лба совсем иная, мягкая. Рука – не жесткая, а нежная, взгляд, не устремлен вперед, а так же, как и у других участников сцены, – обращен в себя. Во всех этих деталях ощущается важный, принципиальный образный контраст, который психологически объединяет победительницу Эсфирь с побежденным Аманом и использованным ими обоими Артаксерксом. Этот контраст открывает нам вторую, более глубокую и психологически прямо не мотивированную двойственность Эсфири, которая победила, но не торжествует. И в этом сквозит предчувствие Нового завета. Но все же, не стоит слишком углубляться в психологию и сюжет. К примеру, мы можем долго рассуждать и анализировать: что держит в своих руках и заслоняет от наших глаз Эсфирь – чашу, ковш с ручкой или платок, и что означает данный мотив в общем построении образа... Но на этом пути трудно будет не заблудиться, ведь у таких мастеров как Рембрандт, литература всегда уступает место живописи, и гораздо надежнее всматриваться именно в нее. Мерцающее, потухающее золотое облако шлейфа платья Эсфири – вот особая тема, картина в картине. Не декоративный аксессуар, но большая, самодостаточная, постоянно притягивающая взгляд форма, в которой, казалось бы, нет никакого продолжения, развития сюжета, но которая воспринимается как еще одно действующее «лицо» композиции, участвующее в безмолвном, но самом активном по живописи диалоге. Контраст красного платья и развевающегося золотистого шлейфа – это не столкновение, а гармоническое сопоставление двух необычайно заостренных в своей красоте пластических форм: скульптурной и пространственной. И в этом сопоставлении с особенной ясностью для нашего восприятия может проступить принципиальная в творчестве Рембрандта и специфическая для всего искусства живописи художественная проблема: соотношение интимного и зрелищного. Рембрандт, по характеру своего дарования, всегда стремился к обострению зрелищного эффекта в своих работах. Но всякое зрелище требует своего образного оправдания, наполнения, и многие художники, склонные к эффектам, компенсируют их усилением в картинах литературного или «концептуального» начала3. Гораздо более трудная и большая задача – наполнить картину не литературноТаково творчество целой плеяды художников XX века – от Марселя Дюшана до Ильи Кабакова, для которых новое произведение изобразительного искусства всегда становилось вторичной формой и вторичным содержанием по отношению к каким-то ранее выраженным идеям массового сознания. 3 8 иллюстративным, а живописно-пластическим содержанием. При таком подходе в произведении возникает сплав индивидуальной, интимной разработки формы, погруженной в себя и в немалой степени отстраненной от первых взглядов зрителя, и формы, выступающей нам навстречу, захватывающей эффектностью предметной или декоративной характерности. В «Артаксерксе, Амане и Эсфири» колористическое своеобразие Рембрандта проявляется не только в яркой зрелищности сопоставления красного платья и золотистого шлейфа, но и в необычайно богатой разработке этого мотива удивительной палитрой голландского мастера. Весьма сдержанная по составу, она бесконечно разнообразна в инструментовке: от широкой и смелой красочной лепки до нежнейших валёров, самых близких и утонченных цветовых соотношений. Причем, Рембрандт создает не просто красивое живописное месиво, не абстрактный калейдоскоп оттенков – каждая деталь, каждое прикосновение его кисти развивает предметную или пространственную форму, уточняет образ. Такая плотность, насыщенность выразительных средств дала возможность в очень компактном пространстве небольшой по размеру картины на редкость масштабно реализовать общечеловеческую тему библейского сюжета и при этом выразить тончайшие оттенки индивидуальных характеров персонажей и собственного мироощущения художника. Драгоценные эмалевые лаки блещут и сверкают на платье Эсфири, они же создают мерцающий эффект на свободно положенных корпусных мазках-точках по всему ее шлейфу. 9 В Артаксерксе чувствуется какая-то детскость, мягкая чувственная инфантильность: он весь прописан нежными касаниями кисти, фактура одежды чрезвычайна мягка, мех воротника заботливо обнимает его покатые плечи. Темно-вишневая накидка Амана благородна и изыскана по цвету. Вообще, Аман, весь решенный на градациях теней, потрясающе тонко написан: в его чуть намеченных чертах сквозит непоказное изящество, чувствуется, что это аристократ и блестящий царедворец. Необычайно тонкие, завораживающие пропорции ослепительного света, полутени, тени и тьмы в этой картине столь гармоничны, пространственны и полны внутреннего движения, что это не поддается, кажется, никакому словесному описанию. Все эти детали и соотношения открываются далеко не сразу и не всякий раз они ощущаются в полной мере, в них нет напора «художественной правды», они интимны и неочевидны с точки зрения коллективного восприятия. Но именно в них наша фантазия способна погружаться настолько свободно, что каждая новая встреча с этой картиной, обязательно принесет какие-то совсем новые и сильные впечатления. А потому и данный анализ не стремится «объять необъятное». Подводя некий промежуточный итог, можно добавить лишь то, что такие работы, как «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», являют собой примеры схождения и взаимного усиления трех выдающихся качеств изобразительного искусства, каждое из которых, проявись оно даже в отдельности, способно сделать произведение достойным музейного собрания. Первое из них – богатство и широта живописной культуры. В творчестве зрелого и, особенно, позднего Рембрандта, современная ему голландская живопись получила резкую оппозицию не только и не столько в заостренном психологизме сюжетов и персонажей, сколько в самом языке изобразительного повествования. Воспитанный на живописи локального цветового пятна, сдержанной фактуры и тонкой светотеневой моделировки, на линейной оркестровке пространственных построений, будучи уже вполне сформировавшимся художником именно голландской школы, Рембрандт совершил кардинальный разворот в своем творчестве и обратился к принципиально иной традиции – к широкому, полнокровному колоризму в духе Тициана и Рубенса. Пойдя по пути синтеза столь различных художественных систем и совершенно непонятый современниками, Рембрандт достиг таких вершин и глубин живописного творчества, которые позднее выдвинули его в число крупнейших мастеров не только своего века, но и всей истории изобразительного искусства. А картину «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» можно по праву причислить к одному из камертонов европейской живописной культуры. Второе выдающееся качество – это индивидуальное мироощущение мастера, вносящее уникальные особенности в его художественный язык. Большинство картин позднего Рембрандта мы узнаем и отличаем от работ других авторов практически с первого взгляда – именно по своеобразию их живописно-пластического языка. В отдельных же картинах-жемчужинах, и «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» из их числа, это своеобразие достигает какой-то особой, предельной концентрации. Если у Вермеера и малых голландцев подчас не менее своеобразное ощущение таинственности, одухотворенности мироздания остается по отношению к зрителю на большей дистанции созерцания – в деталях, 10 нюансах подчеркнуто обыденной предметной формы, то у Рембрандта таинственность превращается в волшебность и буквально выплескивается на нас. В лучших его работах она становится избыточной и роскошной в своей осязаемой декоративной воплощенности. Наряд Эсфири – головной убор, украшения, шлейф ее платья – это апофеоз мерцающих библейских сокровищ, несметных и даже не материальных, а именно сказочных. Эти сокровища, услаждавшие глаз пресыщенных мира сего, пленяют нас феерической красотой живописи. Наконец, творческая удача, озарение свыше – вот третье и воистину чудесное качество, которое, в сущности, невозможно охарактеризовать, но можно обнаруживать в удивительной цельности «чистой» красоты произведений искусства. Есть множество работ замечательных художников, где в деталях живопись прекрасна, содержание выразительно, но, когда глаз охватывает целое, искусство меркнет и распадается, а в картине начинает превалировать сюжет или какие-то отдельные эффекты. В «Артаксерксе, Амане и Эсфири» сюжет, герои, композиция, цвет, свет, пластические решения образа – все это живет, взаимодействует, поддерживает, усиливает друг друга и ведет нас через предметное повествование в отвлеченно-волшебную гармонию картины. Максим Тавьев