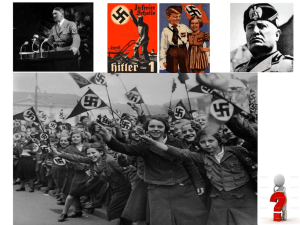

Пономарев М.В. «Системные идеологии»: идеологическое пространство в середине XX в. (учебный текст) Сущность и разновидности тоталитарных идеологий. Фашизм как тотальная версия корпоративного солидаризма. Идеология национал-социализма «Закат большевизма» и идейно-политическая стратегия сталинизма. Идеологемы «реального социализма»: «социализм с человеческим лицом», «развитой социализм», «перестройка». Идеи социализма и коммунизма в странах Азии и Африки. Феномен «китайского социализма». Социал-демократия эпохи «государства всеобщего благосостояния». «Либеральный консенсус»: становление неолиберализма. Неолиберальная идеология «государства благосостояния». Христианская демократия. Голлизм – социал-консервативная доктрина эпохи «государства всеобщего благосостояния». Сущность и разновидности тоталитарных идеологий. Понятия «тоталитаризм», «тоталитарная идеология», «тоталитарный режим» активно используются в общественных науках на протяжении уже более чем полувека. При этом определение сущности тоталитаризма остается одной из наиболее спорных и научных проблем. Причиной тому остаются непримиримые дискуссии о «тоталитарности» тех или иных конкретных политических режимов и идейных доктрин, а также изначальное отсутствие «онтологической» базы этого понятия. Термин «тотальность» (от лат. Totalis – весь, целый) появился в качестве оценочного. В 1923 г. его впервые сформулировал итальянский публицист Джованни Амендола для критической характеристики режима Муссолини. Вскоре термин был взят на вооружение и сторонниками фашизм, причем сразу же обнаружилось два достаточно специфических смысловых акцента. В 1925 г. философ-неогегельянец Джованни Джентилле предложил рассматривать фашизм как особую идеологию, которая является «тотальной концепцией жизни». Тем самым, фашизм позиционировался как радикальный, наиболее последовательный солидаризм, идеология, апеллирующая к духовным основам человеческой личности, а не политическим организациям и массовым движениям. Иной подтекст в этом понятии увидел Бенито Муссолини. В 1931 г. и в своей программной статье «Доктрина фашизма» он писал: «Для фашиста все в государстве и ничто человеческое или духовное не существует и тем более не имеет ценности вне государства. В этом смысле фашизм тоталитарен и фашистское государство как синтез и единство всех ценностей, истолковывает и развивает всю народную жизнь, а также усиливает ее ритм». Таким образом, речь шла о функциональной тотальности государства, необходимой для максимально возможного духовного, политического и социально-экономического единения народа. По сути, та же «государственническая» интерпретация тоталитаризма была использована и в довоенной англоамериканской политической публицистике. В 1929 г. в «Таймс» тоталитаризм впервые был охарактеризован как «политическая система, противоположная парламентаризму». В 1934 г. в американской «Энциклопедии общественных наук» это понятие впервые было использовано как обобщающая характеристика диктаторских режимов в нацистской Германии и большевистской России, а также европейских фашистских режимов. Эту идею афористично выразил Ф. Боркенау: «Нацизм не что иное, как коричневый большевизм, а большевизм можно соответственно квалифицировать как красный фашизм». В дальнейшем в «либеральной» американской политологии сложилась весьма стройная концепция тоталитаризма как системы идейно-политического насилия и авторитарного властвования. Ее классический вариант предложили К. Фридрих и З. Бжезинский в книге «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956). Они сформулировали набор «признаков тоталитаризма» – наличие одной всеобъемлющей идеологии, на которой построена политическая система общества, наличие единственной партии, как правило, руководимой диктатором, которая сливается с государственным аппаратом и тайной полицией, почти всеобъемлющий контроль правящей партии над вооруженными силами и распространением оружия среди населения, отсутствие плюрализма в средствах массовой информации, система террористического полицейского контроля, централизованное планирование экономики. Впоследствии этот набор был дополнен такими «признаками», как большая роль государственной пропаганды, манипуляция массовым сознанием населения, отрицание традиций, в том числе традиционной морали, и полное подчинение выбора средств поставленным целям (построить «новое общество»), уничтожение индивидуальных гражданских прав и свобод, крайне высокая роль государственного аппарата, проникновение государства практически во все сферы жизни общества, приверженность экспансионизму, административный контроль над отправлением правосудия и т.п. Таким образом, сложилась «либеральная» традиция рассматривать тоталитаризм как жесткую антитезу открытому, гражданскому обществу, основанную на тотальной подавлении личности. Считать такую позицию в полном смысле либеральной сложно, поскольку сам термин «либерализм» в данном случае используется как предельно условный. Антитоталитарной риторикой в 1950-х – 1960-х гг. гораздо активнее занимались либертаристы и «новые левые», нежели неолибералы. Еще в большей степени тема тоталитаризма была важна для официальной пропаганды западных стран в годы «холодной войны» – по сути она и стала концептуальной основой советологии. Как следствие, в самом Советской Союзе теорию тоталитаризма считали антинаучной «буржуазной пропагандой». В 1990-х гг. в постсоветской России «либеральная» теория тоталитаризма получила широкое распространение. Но уже в 2000-х гг. она стала постепенно вытесняться из официальных СМИ и «рекомендованной» учебной литературы, как основа для «клеветнических фальсификаций советской истории». Фиаско «либеральной» теории тоталитаризма было связано не только с ее агрессивной политизацией, но и откровенно спекулятивным характером. «Тоталитаризм» в этой теории рассматривается как характеристика преступного политического режима, не имеющего ни реальной социальной опоры, ни внятной идеологической доктрины. Вопрос о мировоззренческих основах тоталитарной идеологии вообще не стоит – подразумевается, что она воплощает лишь откровенную де- 2 магогию, служит для промывки мозгов и «воспитания ненависти» (что, кстати, очень напоминает и характерные для советской науки оценки фашизма – например, классическое «определение» С. Бланка: «Идеология фашизма как мусорная яма»). Советская историческая наука, отвергавшая теорию тоталитаризма, разработала альтернативную концепцию фашизма (под фашизмом здесь подразумевался и национал-социализм). Еще в начале 1920-х гг. идеологи Коминтерна предложили рассматривать фашизм как политическое движение, инспирированное буржуазией для раскола рабочего класса и распространения среди народных масс националистической демагогии. В 1933 г., на фоне прихода нацистов к власти в Германии, а также фашизации Австрии, смысловые акценты в определении фашизма изменились. В резолюции XIII пленума ИККИ было сформулировано классическое для коммунистов определение фашизма как «открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала». После гражданской войны в Испании «фашизм» окончательно превратился для советских людей в олицетворение военной угрозы и классового союза всех антисоветских политических сил. Ситуация осложнилась в 1939 г. после заключения советско-германского пакта о ненападении, а затем и договора о дружбе и границе. Советская пропагандистская машина переориентировалась на обличение западных демократий и отказалась от прямой критики фашизма. Но с началом Великой Отечественной войны тема антифашистской борьбы (борьбы против «немецко-фашистских захватчиков») была вновь взята на вооружение. Тот факт, что нацистский режим и его идеология принципиально отличались от итальянского, русского, австрийского, испано-португальского, французского фашизма, не имел значения – напротив, подразумевалось, что именно нацизм является подлинным воплощением «звериного облика» фашизма. Разгром Германии и ее союзников был воспринят в советском обществе именно как победа над фашизмом и возможность полного искоренения фашистской идеологии во всем мире. В таком же контексте в СССР воспринимались и решения Нюрнбергского трибунала, хотя де-юре деятельность трибунала была направлена только на осуждение «главных военных преступников европейских стран оси», обвиненных в преступлениях против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Правда, доказательство преступного характера НСДАП и всего гитлеровского режима в целом создало законное основание для денацификации, то есть ликвидации нацизма как политического явления. Но понятие «фашизм» в официальных документах трибунала практически не упоминалось. Тем не менее, в ходе работы Парижской конференции 1947 г., посвященной мирному урегулированию отношений с европейскими странами гитлеровского блока, советская делегация пыталась доказать, что на Нюрнбергском процессе мировое сообщество осудило в лице нацистских военных преступников фашизм в целом, и новые мирные договоры должны закрепить это решение юридически. Французская и британская делегации возражали против такого произвольного причисления всех союзников Рейха к «фашистскому интернационалу» и приравнивания фашизма к нацизму. Но дискуссия на эту тему могла спровоцировать общественное недовольство в самих странах Запада, только что вышедших из войны (особенно во Франции, где проблема коллаборационизма воспринималась тогда очень обостренно). Поэтому возражения в адрес советских трактовок были сняты. Мирные договоры с Болгарией, Венгрией, Румынией, Финляндией и Италией были подписаны в Париже 10 февраля 1947 г. Каждый из этих договоров обязывал побежденную страну обеспечить своим гражданам демократические свободы, а также не допускать «возрождения, существования и деятельности фашистских организаций» (без уточнения, что именно подразумевается под фашизмом). Причина, по которой советская сторона настояла именно на такой двусмысленной трактовке, вполне очевидна: с одной стороны, тема искоренения фашизма стала мощным фактором идеологической консолидации советского общества, а с другой – сильным инструментом воздействия на страны Восточной Европы, вошедших в «социалистический лагерь». Советская пропаганда причислила к фашистским все восточноевропейские авторитарные режимы военных лет, а любые призывы к сохранению национальной политической и культурной специфики восточноевропейских стран теперь позиционировала как угрозу «возрождения фашизма». Со временем смысловые акценты в интерпретации фашизма несколько сменились. Если в первые послевоенные годы фашизм трактовался как воинствующий авторитарный национализм, то впоследствии советская наука вернулась к классическому коминтерновскому определению фашизма в качестве «открытой террористической диктатуры наиболее реакционных… элементов финансового капитала». Фашизация даже начала рассматриваться советскими историками как особая модель построения смешанной экономики, альтернативная либеральному кейнсианству («правый государственномонополистический капитализм») и едва ли не закономерная в контексте общего развития капитализма. Но в качестве идеологического явления фашизм по-прежнему рассматривался как социальная демагогия и «мусорная яма», наполненная самыми мерзкими и бесчеловечными идеями. Подобная политизированная и поверхностная интерпретация понятия «фашизм» на десятилетия стала препятствием для серьезного научного анализа этого идеологического явления. Но, что еще трагичнее, она способствовала деформации общественного сознания в Советском Союзе. Сложилось расхожее представление о том, что фашизм (в облике нацизма) вычеркнут из истории как нечто выходящее за рамки здравого смысла и человеческой морали, а также о том, что «народыинтернационалисты», победившие фашизм, имеют своего рода иммунитет, историческую «прививку» против фашистских идей. Действительность оказалась гораздо сложнее. Кровавые конфликты среди «братских народов» постсоветского пространства показали, что националистический экстремизм имеет гораздо более глубокие корни, чем социальная нищета или демагогия. Но, что еще важнее, общество, воспитанное на идеях официозного, политизированного «антифашизма», оказалось уязвимо для подлинной фашизации – распространения идей корпоративизма, национальной «уникальности» и культурно-исторической «самобытности», государственнического патернализма, вождизма, подозрительности к внешним и внутренним «врагам». Показательной, с этой точки зрения, стала даже дискуссия о «фальсификации истории» и «героизации нацизма», развернувшаяся в России в последние годы. Она наглядно продемонстрировала прочность исторических мифов и страх перед их разрушением, восторженная готовность к новому непримиримому противостоянию с внешними и внутренними «врагами», стремление оказаться в ситуации, где преданность, лояльность и «верность принципам» оказываются важнее критического мышления, способности формировать и защищать собственное мнение. Как пророчески писал Эрих Фромм полвека назад, «когда на свободу нападают во имя антифашизма, то угроза не становится меньше, чем при нападении на нее во имя самого фашизма». 3 В свете современных дискуссий о возможности возрождения тоталитаризма особое значение имеют теоретические разработки это проблематики в русле социальной психологии. Они опирались на представление о тоталитаризме как историческом явлении, порожденным деформацией общественного сознания в условиях ускоренной модернизации. Источником фашизации рассматривается массовая негативная маргинальность, появление особых психологических типов – «авторитарной личности» и «человека массы». Среди концепций такого типа можно выделить два основных направления – одно из них сформировалось вокруг проблемы «восстания масс», а второе – «бегства от свободы». Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, автор классической работы «Восстание масс», первым попытался рассматривать современное общество как «массовое». Эпоха гигантомании, по мысли Ортега-и-Гассета, отражается практически во всем – от архитектуры и среднего образования до многотысячных общественных и политических мероприятий. За этим стоит формирование нового социального характера – беспрепятственный рост жизненных запросов и, как следствие, безудержная экспансия собственной натуры, с одной стороны, и врожденная неблагодарность ко всему, что облегчает жизнь и обещает перспективы. «Массовый человек» и «массовое общество» подвержены инфантильности никто уже не видит в цивилизации ни глубокого замысла, ни искусного воплощения, для сохранения которого нужны огромные усилия. Никто не понимает основ, научных и технических, на которых строится цивилизация. Цивилизация вызывает ненависть, но от нее требуют все новых и новых благ. Тот, кто обещает эти блага, становится демиургом «массового общества». Массы готовы принести ему в жертву свою свободу и довольствоваться призрачным ощущением своего величия. Так, «восстание масс» завершается их добровольным закабалением – рождается «союз черни и элиты» (по терминологии Ханы Арендт). Иначе проблему авторитарного синдрома масс рассматривал Эрих Фромм. Он пытался расшифровать социальнопсихологический механизм «бегства от свободы» и обратил внимание на деформацию человеческого мышления и поведения в условиях резкой смены уклада жизни. Фромм доказывал, что при потере привычного окружения, при вынужденной смене рода деятельности, социального статуса или культурного контекста человек оказывается в состоянии глубокого невроза. И, если это состояние сочетается с ростом индивидуальной ответственности и свободы выбора, многообразием перспектив и возможностей, то невротические реакции становятся лишь глубже. «Чувство изоляции и бессилия нормальным средним человеком совершенно не осознается, – писал Фромм, – Осознать его слишком страшно – и человек прячет его под рутиной своих повседневных дел, под признанием, которое он находит в личных или общественных связях, под деловым успехом и целым рядом развлечений – "повеселиться", "пообщаться", "покататься" и т.д. Но одиночество, страх и потерянность остаются; люди не могут терпеть их вечно. Они не могут без конца влачить это бремя "свободы от"… и стараются избавиться от свободы вообще. Главные пути, по которым происходит бегство от свободы, – это подчинение вождю». На основе концепций Э. Фромма, Х. Ортега-и-Гассета, Х. Арендт, В. Райха, Т. Адорно можно достаточно достоверно смоделировать тот вектор «снизу вверх», который создает не только тоталитарный режим, но и, прежде всего, тоталитарное общество с присущими ему социальными отношениями, мировоззренческими установками и идеологическими запросами (в отличие от вектора «сверху вниз», с помощью которого политология объясняет механизмы тоталитарного подавления общества и личности). С это точки зрения, зарождение тоталитаризма в начале ХХ века было спровоцированном успехом (как ни парадоксально это звучит) либерально-консервативных реформ в т.н. странах «второго эшелона» – России, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Японии. Ускоренная модернизация вела к радикальным переменам в образе жизни миллионов людей, стремительной ломке всего традиционного уклада жизни, привычных нравственных норм и мировоззренческих установок. Понятный и знакомый мир рушился, а новый нес вместе со свободой и материальным достатком необходимость проявлять мобильность, предприимчивость, психологическую гибкость, постоянно бороться за успех и нести личную ответственность за собственную жизнь. Не выстраданная, а навязанная свобода порождала ощущение растерянности, тревоги, беспомощности. Даже представители тех социальных групп, которые были востребованы обновленной экономической и политической системой, испытывали в такой ситуации дискомфорт и психологическую нервозность. Результатом становилась массовая маргинализация общества. Понятие «маргинальность» (от лат. marginalis – «находящийся на краю») характеризует тяжелую форму невроза, связанную с кризисом идентичности. Маргинальные реакции появляются при резком переходе человека в новую социальную среду, когда привычные стереотипы и установки приходят в противоречие с приобретаемой ролью и внешними требованиями. Не находя понимания и поддержки в окружающем обществе, маргиналы все больше утрачивают реальность мировосприятия. Их мечта о спокойной жизни без страха за будущее сменяется обостренным ощущением власти и силы. Утративший уверенность в себе человек стремится подчиниться чему-нибудь сильному, влиятельному. Во имя иллюзии собственной значимости маргинал даже готов отречься от собственных интересов во имя «великих идей», способен с легкостью подчиниться самой жестокой диктатуре. Одновременно маргинал готов и на крайнее бунтарство, сопротивление власти, которую считает слабой. «Бессилие» либеральной демократии, гуманизма, толерантности вызывает у него презрение и агрессию, за которыми лишь скрываются собственные неуверенность и слабость. Так рождается феномен «бегства от свободы», которое маргинал стремится выдать за поиск «подлинной» свободы и «истинной» справедливости. Маргиналы постепенно растворяются в единой массе, которая подобно толпе, не знает социальных различий, включает люмпенов и аристократов, чиновников и пролетариев. Как писал Ортега-и-Гассет, «человек массы – это тот, кто не ощущает в себе никакого особого дара или отличия от всех, хорошего или дурного, кто чувствует, что он – “точь-в-точь, как все остальные”, и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, как все». Но, в отличие от толпы, масса представляет собой именно психологическое явление. «Человек массы» зачастую не торопится расстаться с атрибутами собственной частной жизни. Но для него важно ощутить единение с массой, то есть объединить собственное «Я» с сильным и влиятельным «Мы», спрятать свои страхи за «великими идеалами» и «историческими целями». Поэтому «человек массы» оказывается чрезвычайно восприимчив к ксенофобии, националистической и любой иной экстремистской пропаганде. Он нуждается в образе «абсолютного врага», который избавляет от необходимости признаваться в реальном положении дел и собственной ответственности. Представляя себя в условиях «исторического вызова» или «цивилизационного противоборства», такой человек избавляется от необходимости принимать ответственные решения, делать реальный выбор. Для него важно лишь «устоять», проявить «несгибаемость», сохранить «верность принципам». 4 В формировании массовой маргинальности большую роль сыграла Первая мировая война. Человек, уже внутренне готовый «бежать от свободы», ощущающий странность и чуждость новой жизни, воспринял «войну наций» как событие личной жизни, начало подлинно величественных и значимых событий. Не идеализируя войну, пройдя испытание ее кровью и грязью, «человек массы» воспринял эту бойню, стиравшую индивидуальные различия и индивидуальные страдания, как символ очищения и братства. На смену представлению о гуманности человека пришло иррациональное и даже мистическое ощущение естественности насилия. Культ силы, неразборчивость в средствах, спокойное отношение к массовым убийствам, жестокость стали обычными для сотен тысяч вышедших из окопов войны людей. В их сознании рождалось желание увидеть гибель всего фальшивого мира с его поддельной культурой и притворной моралью. Военные тяготы добавили в эту гамму чувств крайнюю озлобленность, ощущение обманутости, подозрения в «заговоре» и предательстве. «Фронтовое братство» стало основой для формирования движений тоталитарного типа. Однако в странах, где социальная ситуация была достаточно стабильной, они оставались малочисленными и быстро сходили с политической арены. Иначе дело обстояло в странах, которые на рубеже XIX-XX вв. были втянуты в процесс ускоренной модернизации. Здесь ломка традиционных общественных институтов происходила особенно радикально, а степень маргинализации общества была гораздо сильнее. Поэтому эпицентром формирования массовых тоталитарных движений стали Россия, Германия, Австрия, Италия, позднее – Испания, Португалия и даже Франция (уже в годы Второй мировой войны). Идеологические программы оказались различны. Но объединяющим их свойством стало сочетание трех основных компонентов – «тотального протеста» (принципиальное неприятие всего существующего порядка вещей), идеи «тотальной революции» (радикальная насильственная ломка всего существующего порядка в остром противоборстве с «врагами») и идеи «нового порядка» (тотальное воплощение новых социальных и духовных принципов человеческой жизни). Реальное воплощение этот идеологический алгоритм получил в трех основных формах – фашизм («новый порядок» как тотальное воплощение единства народа и его уникальной «души»), национал-социализм («новый порядок» как тождество расовой основы человеческой личности и социального строя), большевизм («новый порядок» как мировая пролетарская революция, торжество классового принципа). Во всех трех случаях прослеживается схожая логика идеологического выбора – «Я» маргинала с успехом прячется в «Мы» нации, расы или класса, т.е. весьма абстрактных социальных субъектов, которые, тем не менее, способны олицетворять нечто «глубинное» и «истинное» практически в каждом человеке. Фашизм как тотальная версия корпоративного солидаризма. На стыке радикального христианского солидаризма, народничества, витализма и органического корпоративизма сложилась особая разновидность политической идеологии «третьего пути» – фашизм. Понятие «фашизм» получило широкую известность после того, как в Италии в начале 1920-х гг. возникло военизированное движение «Fascio di combattimento» – «Союз борьбы» (от ит. fascio – «союз», «пучок»). Впоследствии «фашистскими» называли самые разнообразные движения националистического толка, хотя только некоторые из них были близки по своим программным установкам к итальянскому фашизму и уж совсем немногие позиционировали себя именно как «фашистские» (например, Всероссийская фашистская партия, возникшая в эмигрантских кругах). После Второй мировой войны понятие «фашизм» использовалось в европейской леворадикальной публицистике как крайне негативная оценка националистического экстремизма, по сути – как политическое ругательство. В научных же исследованиях, как правило, делалась оговорка о принципиальной разнице фашизма и национал-социализма как двух тоталитарных идеологических доктрин, а также принципиальном их отличии от обычного национализма. Фашизм был далек от интеллектуального философствования, нарочито политизирован и чрезвычайно радикален по своим программным установкам. Он изначально формировался как экспрессивное умонастроение маргинальной массы, ее агрессивная реакция на «ситуацию вызова» (реальную или вымышленную). Поэтому фашизм опирался, прежде всего, на безапелляционную критику любых альтернативных политических идей как противоречащих «подлинным» интересам народа и самому «реалистическому пониманию жизни». «Фашизм родился из разочарования в прежних политических и социальных системах, из искания новых путей и решительной переоценки обанкротившихся ценностей», – писал идеолог русского фашизма Константин Родзаевский. Марксизм и либерализм, демократия и пацифизм, масонство и монархизм обвинялись фашистами в разрушении «естественных» человеческих взаимоотношений, насаждении иллюзорных, формализованных идеалов. Так, например, в социализме фашисты видели «миф коллективной безответственности», а в либеральной демократии – «абсурдную ложь политического равенства». Пропаганда «материалистического счастья», в которой фашисты упрекали и социалистов, и либералов, противопоставлялась ими «подлинному», то есть «духовному, религиозному, этическому» пониманию жизни. «Фашизм как мировое движение стремится к переустройству современных либерально-демократических и социалистических государств на началах господства духа над материей (религии), нации и труда (социальной справедливости)», – утверждал Родзаевский. При этом речь шла не только об изменении основ общественного строя, но и радикальном перевоспитании человека. «Фашизм желает человека активного, со всей энергией отдающегося действию, мужественно сознающего предстоящие ему трудности и готового их побороть, – утверждал Бенито Муссолини. – Он понимает жизнь, как борьбу, помня, что человеку следует завоевать себе достойную жизнь, создавая прежде всего из себя самого орудие для ее устроения». Фашисты призывали видеть в жизни человека торжество тотальной борьбы, самоотрицания, «долга совершенствования и завоевания». При этом идеал «жизни как борьбы» жестко противопоставлялся фашистами марксистской идее классовой борьбы. По мысли идеологов фашизма, вовлечение в классовую борьбу превращает людей в «статистов истории», выхолащивает и формализует их политическую волю, а, главное, наносит гибельный удар по национальной солидарности, тому единству народа, которое «длится в истории» и имеет органическую природу. Представление об органической природе общества и человека наиболее явно подчеркивало близость фашизма к виталистским идеологиям. «Для фашизма человек – это индивид, единый с нацией, Отечеством, подчиняющийся моральному закону, связующему индивидов через традицию, историческую миссию, и парализующему жизненный инстинкт, ограниченный кругом мимолетного наслаждения, чтобы в сознании долга создать высшую жизнь, свободную от границ времени и пространства», – писал Муссолини. Выражением органического принципа в идеологии фашизма стал целый набор мифологем – патриотического долга, доблести защитников Отечества, уважения к национальной истории (величию народа в истории), верности семейным и религиозным ценностям, культа справедливого труда и подвига материнства. Показательно так- 5 же, что зрелые фашистские режимы сложились именно в католических странах. И, хотя о прямом сотрудничестве фашистов с церковь речь, как правило, не шла, для традиционно настроенных католиков было очень важным стремление этих режимов возродить религиозное воспитание и образование, усилить влияние церкви в местных общинах, ограничить пропаганду атеистических идей. Приверженность фашистов принципу органической солидарности, в том числе в его религиозной и этнокультурной интерпретации, позволила впоследствии многим исследователям рассматривать фашизм как разновидность идеологии солидаризма. Однако принципиальным отличием фашизма в этом вопросе оставался его радикализм. Идея органической солидарности общества трансформировалась в идеологии фашизма в представлении о тотальном единстве народа. Не случайно, что один из духовных «отцов» итальянского фашизма Джованни Джентиле называл его «тотальной концепцией жизни». «Фашизм тотален как синтез и единство всех ценностей, который истолковывает и развивает всю народную жизнь, а также усиливает ее ритм», – писал Б. Муссолини. Очень характерный тезис содержался и в принятой в 1927 г. в Италии «Хартии труда»: «Итальянская нация является организмом, цели, жизнь и средство действия которого превышают силой и длительностью цели жизнь и средство действия составляющих этот организм отдельных лиц и их групп». С точки зрения идеологов фашизма, эта тотальность была отражением нерасторжимого единства воли, души и исторической борьбы народа, а потому наиболее важным проявлением тотальности фашизма становилось тотальное государство – «государство, поглощающее всю энергию, все интересы и все надежды народа» (из программы итальянской фашистской партии). Этот радикальный этатизм, т.е. отношение к государству как тотальному воплощению народной воли, стал наиболее характерным признаком фашисткой идеологии. «Основное положение фашистской доктрины, – писал Муссолини, – это учение о государстве. Для фашизма государство представляется абсолютом, по сравнению с которым индивиды и группы только “относительное”. Индивиды и группы “мыслимы” только в государстве. Фашистское государство имеет свое сознание, свою волю, поэтому и называется государством “этическим”. Для фашизма государство не ночной сторож, занятый только личной безопасностью граждан; не организация с чисто материалистическими целями для гарантии известного благосостояния и относительного спокойствия социального сосуществования. Государство, как его понимает и осуществляет фашизм, является фактом духовным и моральным. Оно есть хранитель и блюститель народного духа, веками выработанного в языке, обычаях, вере. Государство есть не только настоящее, оно также прошедшее, но главное, оно есть будущее». Воплощением тотальности фашистского государства являлась фигура вождя – лидера нации. Фашистский вождизм являлся не только формой единовластия, но и особой идеологической категорией. «Фашизм не является диктатурой, это диктатура – следствие фашизма, – рассуждал на эту тему французский философ профашистского толка Пьер Дрие Ла Рошель. – В Италии существовало целое движение, подъем целого поколения, искавшего и нашедшего фашизм, движение, которое выразилось в Муссолини… Вождь – это плод долгой череды усилий, это награда людям смелости и воли. Множество людей должны искать, думать, действовать, чтобы затем лучший из них, выдвинутый ими, в свою очередь заставил их самих устремиться вперед». Придавая ключевое значение идее тотальной роли государства в обществе, фашисты стремились закрепить корпоративный характер социальных отношений. «Фашизм создает новый социальный строй, построенный на принципах примирения классовых интересов посредством корпоративной системы», – отмечал К. Родзаевский. В качестве корпоративных групп фашисты рассматривали производственные коллективы, территориальные сообщества, религиозные общины, семью. Укреплению всех этих институтов под эгидой государства придавалось приоритетное значение. Так, фашистская конституция Австрии 1934 г. провозгласила создание «христианского, немецкого, союзного государства, организованного по сословному принципу». Французская «Хартия труда», принятая профашистским правительством Ф. Петена, закрепила статус всех отраслевых объединений как «единой профессиональной семьи», подчиненной идее «объединения и гармонии интересов». В принятой в 1927 г. в Италии «Хартия труда» утверждалось: «Труд во всех его формах – интеллектуальной, технической и физической – является социальным долгом... Все производство представляет единое целое с национальной точки зрения и имеет целью обеспечить благосостояние производителей и обеспечение национальной мощи». Следует отметить, что идеология фашизма претерпевала вполне определенную эволюцию. Ранний фашизм, возникавший на гребне маргинализации общества, опирался на идеи «тотальной борьбы» и «духовной революции», героику фронтового братства и харизматический вождизм. Такая идеология позволяла маргиналам ощутить собственное величие, приобщиться к «подлинным» ценностям и бросить вызов страшному, непонятному и враждебному миру. Но поэтому приход фашистов к власти сопровождался созданием централизованной государственной системы, претендующей на «тотальность» и «народность», проведением активной социальной политики, основанной на принципах корпоративной солидарности. И по мере этих преобразований пафос «тотальной борьбы» постепенно сменялся на пропаганду религиозных и семейных ценностей, патриотизма и национальной самобытности, государственной лояльности и социальной ответственности – происходило своеобразное «остывание» тоталитаризма (по выражению американских политологов). В конечном же счете фашизм как идеология оказывался обречен – по мере исчезновения маргинальной массы, адаптации людей к новым условиям жизни, распространения социально-консервативных ценностей и проведения умеренных модернизационных реформ он утрачивал и социальную базу, и мировоззренческую актуальность. Именно такую эволюцию претерпел испанский и португальский фашизм. К такому же варианту тяготел австрофашизм (пока не был уничтожен немецкими национал-социалистами), французский и русский фашизм (до окончания Второй мировой войны). Особенно показательно фиаско итальянского фашизма – попытка Муссолини искусственно «подогреть» режим, сохранить его экспансивность за счет вовлечения в мировую войну завершилась расколом в фашистской партии, смещением и арестом Муссолини, переходом фашистского правительства на сторону антигитлеровской коалиции. Идеология национал-социализма. Идеологическая направленность фашистского движения в Германии оказалась существенно иной, нежели в других странах Европы. Традиции фёлькишского движения, идеи «консервативной революции» и расовой теории формировали чрезвычайно жесткий вариант националистического корпоративизма. А вот влияние католического солидаризма, в отличие от Италии и Австрии, было не столь значительным. К тому же в Германии после окончания Первой мировой войны были очень сильны реваншистские настроения. Их эпицентром стали добровольческие корпуса ветеранов войны – «фрайкоры». К ним примыкали самые разношерстные организации, пропагандировавшие идеи «националь- 6 ной революции» и восстановления «попранного» национального величия Германии. Многие из этих экстремистских группировок пользовались поддержкой праворадикальных политиков и представителей деловых кругов, недовольных заключением мирного договора и созданием в Германии демократической республики. Среди подобных организаций была и ничем непримечательная Немецкая рабочая партия (ДАП), возглавляемая первоначально слесарем мюнхенских железнодорожных мастерских А. Дрекслером, а затем отставным ефрейтором Адольфом Гитлером. Положение ДАП коренным образом изменилось после того, как у партии появились могущественные покровители из «Германского ордена». Эта полулегальная оккультная организация пестовала идеи духовного обновления человечества на основе построения расовой иерархии, преодоления ограниченности человеческого разума, приобщения к высшим мистическим истокам жизни. Пропаганда оккультных идей Ордена нашла благодатную почву в духовно надломленном немецком обществе. К тому же идеи расового возрождения оказались весьма созвучны популярной теме «национальной революции». В 1920 г. члены «Общества Туле» (духовного центра «Германского ордена») Дитрих Эккарт и Альфред Розенберг начали патронировать гитлеровскую партию. Их привлек сам лидер партии – он идеально подходил для роли мессии. Судьба Гитлера была одной из сотен тысяч судеб неприкаянных, разочаровавшихся людей. Ненависть и презрение к окружающему миру, вера в некий потаенный, глубинный смысл бытия, доступный лишь избранным, склонность мистической экзальтации и способность к особому ораторскому искусству, подсознательное стремление компенсировать неуверенность в себе жестким, властным, пренебрежительным отношением к людям определяли личность Гитлера. Неудавшийся художник и архитектор, он видел себя творцом новой партии, нового государства, нового мирового порядка. В кратчайшие сроки партия Гитлера, переименованная в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП), преобразилась. Под влиянием представителей «Туле» идеи национального социализма в идеологической доктрине партии соединились с мистическими, оккультными мотивами. Эмблема «Туле» – свастика, являющаяся древним мистическим символом вечного движения солнца – стала официальной эмблемой партии, обозначающей соединение арийских мистических традиций с героикой древнегерманских Нибелунгов. На основе рунических знаков была разработана система других партийных символов, введены штандарт партии, флаг имперских цветов, особые ритуалы (в том числе салют поднятой вверх рукой, массовые факельные шествия). Создавались и партийные военизированные формирования – штурмовые отряды. Все это создавало совершенно необычный имидж партии, привлекало даже искушенных в политике людей. Главным же оружием нацистов считался личный гений Гитлера. С 1921 г. он становится фюрером партии – диктатором с неограниченными полномочиями. Неудачная попытка путча в Мюнхене в ноябре 1923 г. не стала препятствием для распространения влияния НСДАП в Германии. Находясь в тюремном заключении в Ландберге, Гитлер написал книгу «Майн кампф» («Моя борьба»). В ней он изложил свое видение основ национал-социализма. Доктрина нацизма была ориентирована на создание Третьего Рейха – тысячелетнего государства арийской расы. Расовая иерархия, основанная на господстве нордического духа, должна была стать основой нового мирового порядка. Борьба за мировое господство рассматривалась Гитлером как тотальная война, горнило, в котором немецкая нация очистится от скверны и заслужит право быть высшей расой. Большое внимание в «Майн кампф» было уделено фелькишским идеям. Сохранялось и понятие «национальный социализм». Помимо Гитлера большую роль в становлении национал-социалистического движения в Германии сыграли братья Грегор и Отто Штрассеры. Именно они обеспечили в середине 1920-х гг. связь НСДАП с политическими и деловыми кругами, а также широкую пропаганду идей национал-социализма в немецком обществе. Причем, в отличие от Гитлера, Штрассеры не уделяли внимание мистическим, оккультным, расовым идеям, в их воззрениях не столь значительное место занимал антисемитизм. Они отвергали биологическую агрессивность внешнеполитических воззрений концепции Гитлера. Будущий Рейх рассматривался Штрассерами как основа Срединноевропейского союза с участием Франции и других стран. Среди сторонников Штрассеров было много бывших национал-большевиков, требующих жесткого отношения к монополиям и крупным землевладельцам, интенсивного обложения прибылей, широкой национализации промышленной собственности, борьбы против «желтых профсоюзов» (из-за этого Штрассеров называли лидерами «левого течения» в НСДАП). Главное же, заключалось в том, что Штрассеры скептически относились к идеям фюрерства и тотальной диктатуры одной партии. Они призывали к объединению всех «здоровых сил общества» вне партийной зависимости, созданию государственного режима с избираемым президентом во главе и сословно-корпоративным представительным органом как основной властью. Идеологический раскол в НСДАП был очень показательным. Национал-социализм в интерпретации Штрассеров представлял собой классический фашизм, причем в умеренном политическом выражении. Но под влиянием гитлеровского крыла НСДАП быстро проделала путь от синдикалистских лозунгов и фёлькишских идей «народной революции» до оголтелой пропаганды «расовой евгеники» и «тысячелетнего Рейха» арийской расы. Укрепилась связь нацизма с мистическими, оккультными мотивами. Все это совершенно отличало немецкий национал-социализм от итальянского, русского и австрийского фашизма. Наряду с обычными для фашистских движений идеями сословно-корпоративного строя, преобладающей роли государства в экономической жизни, однопартийной системы, национал-социализм обосновывал особый моральноэтический и эстетический кодекс, культ силы, борьбы, крови как выражения подлинно здоровой человеческой сущности. Мистическая и фанатичная вера в идеалы национал-социализма, слепое подчинение воле фюрера, готовность к личному самопожертвованию рассматривались Гитлером как естественная норма внутрипартийной жизни. Поэтому уже вскоре после прихода нацистов к власти наступила развязка – в «ночь длинных ножей» штрассоровское крыло было уничтожено. В годы существования Третьего Рейха нацисты окончательно отказались от органической трактовки понятия «народ». Принцип «расовой чистоты» приобрел самодовлеющее значение даже во внутренней жизни немецкого общества. «Предпосылкой развития является чистота расы, – утверждал А.Гитлер. – Цель состоит в сохранении и в дальнейшем развитии коллектива одинаковых в физическом и моральном отношениях человеческих существ. Это сохранение относится прежде всего только к тому ядру, которое действительно принадлежит к данной расе и обеспечивает ей развитие тех сил, которые заложены в этой расе». Ставя перед собой задачу создания «нового порядка», основанного на возрождении расового духа, нацисты отказывались видеть «тотальное» воплощение «народного духа» в государстве. «Правильный взгляд на государство заключается в том, что государство является не целью, а средством к цели, – писал Гитлер. – Правда, без государства нет высокой человеческой культуры, но само государство не является еще главным фактором культуры. Главным фактором яв- 7 ляется исключительно наличие расы, способной стать творцом культуры. Государство только сохраняет расу». Таким образом, в идеологии нацизма принцип партийности получил большее значение, чем этатизм. Именно в партии нацисты видели торжество расового духа и инструмент «полного переустройства национальной жизни». «Партия вырабатывает определенный символ веры; и на основе этой программы мы строим строго централизованную организацию, которая одна только может принести победу нашему миросозерцанию», – утверждал Гитлер. Сам он являлся «фюрером германской нации» именно как лидер партии, а пирамидальная система фюрерства, в отличие от фашистского вождизма, пронизывала все немецкое общество сверху вниз. Рудольф Гесс называл принцип фюрерства моральным долгом каждого немца. «При любых своих действиях задавайте себе вопрос: как поступил бы Вождь (каким вы себе его представляете), – писал он, – Это значит – в любой форме всегда быть слугой тотального национал-социализма Адольфа Гитлера, сознательно и от всего сердца, от начала и до конца быть последователем Вождя!». Расовая теория и оккультизм, преобладание партийности над этатизмом, замена вождизма на партийный принцип фюрерства, отказ от идеи органического единства народа в пользу иерархии «расовой чистоты», ставка на новый мировой порядок, а не национальную автаркию – все это в корне отличало национал-социализм от фашизма. Эту специфику подчеркивали и сами нацисты. Так, например, Йозеф Геббельс утверждал: «Фашизм ничем не похож на национал-социализм. В то время, как последний идет корнями, вовнутрь, фашизм есть только поверхностное явление». Ту же мысль подчеркивал и Генрих Гиммлер: «Фашизм и национал-социализм – это два глубоко различных явления... Абсолютно не может быть сравнения между ними, как между духовными, идеологическими движениями». В действительности, гораздо больше общего можно было найти между нацизмом и большевизмом, несмотря на полную несовместимость идей национализма и интернационализма, мистицизма и атеизма, «расовой чистоты» и пролетарской «классовой солидарности». Парадоксальную близость этих двух тоталитарных идеологических систем весьма образно охарактеризовал Ф. Хайек: «Национал-социализм и большевизм боролись за людей с определенным, схожим типом сознания и ненавидели друг друга, как ненавидят еретиков». «Закат большевизма» и идейно-политическая стратегия сталинизма. После V конгресса, состоявшегося в 1924 г., в деятельности Коминтерна наступала пауза. Эпицентр политической борьбы переместился в руководство ВКП(б). В 1925-1927 гг. Сталину удалось устранить двух своих наиболее опасных противников – Троцкого и Зиновьева, выступивших против «термидорианского перерождения» ВКП(б). Объектом следующей атаки Сталина стали «правые уклонисты» – его бывшие союзники по защите идеи единого рабочего фронта от «левацкой» стратегии Зиновьева и Троцкого. На VI конгрессе Коминтерна в 1928 г. Сталин предложил новый вариант политической платформы международного рабочего движения – «класс против класса». Предполагалось, что в условиях приближающегося революционного кризиса в странах Запада создаются условия для «мирного наступления против буржуазного государства». В этой связи требовалось придать «единому рабочему фронту» более жесткие формы, развернуть наступление против социал-демократии «по всем линиям». В обновленный текст Устава вошла сталинская редакция статьи о статусе Коминтерна как единой коммунистической партии с жестким соподчинением центральных и национальных руководящих органов. Попытки Н. Бухарина выступить против этого курса не увенчались успехом. На Х пленуме ИККИ в 1929 г. в программные документы Коминтерна были внесены еще более жесткие формулировки, в том числе «разоблачающие» оппортунизм «социал-фашистов» и пацифистов. Сталин к этому времени уже полностью контролировал ситуацию в Коминтерне, равно как и в руководстве ВКП(б). Для европейского коммунистического движения это означало еще большее забвение целей и интересов национальных рабочих партий, отказ от учета конкретноисторических особенностей развития отдельных стран и регионов, дальнейшее насаждение в коммунистическом движении большевистской идеологии и опыта строительства социализма в СССР. Начало в 1929 г. мирового экономического кризиса было воспринято в Коминтерне как подтверждение правильности сталинской стратегии. Но вместо новой волны революционного движения в Европе ширилось политическое наступление фашизма. В марте 1933 г. руководство Коминтерна призвало к сотрудничеству всех течений рабочего движения в борьбе против фашистской угрозы. В резолюции XIII пленума ИККИ. было сформулировано определение фашизма как «открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала». Такой подход позволял обосновать целесообразность включения коммунистов в широкое антифашистское демократическое движение. В 1934-1935 гг. ряд авторитетных идеологов европейского коммунистического движения – Г. Димитров, П. Тольятти, В. Пик, О. Куусинен, М. Торез, – выступили за отказ от концепции «социал-фашизма» и дальнейшее укрепление связей с социал-демократическими партиями. На VII конгрессе Коминтерна (1935 г.) эта стратегия получила официальное закрепление. Георгий Димитров в своей выступлении на конгрессе доказывал, что главной причиной наступления фашизма является политический и организационный раскол пролетариата. По словам Димитрова, сложилась ситуация, когда предстоит делать выбор «не между пролетарской диктатурой и буржуазной демократией, а между буржуазной демократией и фашизмом». Насущной задачей становилось создание антифашисткой демократической коалиции – Народного фронта. Решения VII конгресса Коминтерна дали толчок для активизации сотрудничества между коммунистическими и социал-демократическими партиями в борьбе против фашизма. Основными политическими лозунгами становились борьба за мир и защита демократии. Во Франции, Испании и Чили партиям Народного фронта удалось даже на некоторое время прийти к власти. Однако этот успех оказался очень кратковременным. Коммунисты рассматривали образование Народного фронта как привнесение революционной идеологии в массовое демократическое движение и первый шаг к установлению диктатуры пролетариата. От правительств Народного фронта они требовали «не считаться с условностями конституционного законодательства», использовать любые методы для укрепления своей власти, напрямую апеллировать к протестному движению масс. Такая линия встречала полное неприятие со стороны социал-демократов и левых республиканцев, которые видели в Народном фронте лишь демократическую многопартийную коалицию, созданную для победы на парламентских выборах. В итоге практически любые вопросы внутренней и внешней политики вызывали острейшие разногласия между партиями Народного фронта и способствовали быстрому расколу этого движения. Провал стратегии Народного фронта был связан не только с принципиальными идеологическими противоречиями между коммунистами и социал-демократами, но и фатальным непониманием истинной природы фашизма. Социал- 8 демократы считали фашизм «уличным» политическим экстремизмом, а коммунисты – «воинствующим буржуазным национализмом», получающим поддержку народа за счет демагогии и лжи. Совершенно не проводилось различие между фашизмом и нацизмом, фашистскими и военно-авторитарными диктатурами. В конце 1930-х гг. Коминтерн оказался фактически парализован новой волной политических репрессий, которая началась после принятия пленумом ИККИ в феврале 1937 г. решения о ликвидации троцкизма как «фашистской агентуры». Окончательный удар по Коминтерну нанесло подписание в 1939 г. советско-германского пакта о ненападении, а затем и договора о дружбе и границе. Советская пропагандистская машина переориентировалась на обличение западных демократий и отказалась от критики нацистского режима. С началом Великой Отечественной войны организационные структуры ИККИ были использованы для расширения советской агентуры на оккупированных территориях. Но в 1943 г. Коминтерн был окончательно распущен – его существование препятствовало сближению СССР с новыми союзниками на Западе. Вторая мировая война способствовала дальнейшей идеологизации общественной жизни. В борьбе с нацизмом страны антигитлеровской коалиции отстаивали идеи свободы и демократии, право народов на выбор путей развития, неприкосновенность человеческой жизни и достоинства. Однако их боевое братство лишь на время смягчило противостояние коммунистической и либеральной идеологии. Уже в первые послевоенные годы мир оказался разделен «железным занавесом» – началась эпоха «холодной войны». Сразу же после окончания Второй мировой войны СССР получил возможность активно распространять коммунистическую идеологию в странах Восточной Европы. Однако вплоть до 1947 г. советское руководство предпочитало не форсировать этот процесс. В 1946 г. была даже развернута пропагандистская кампания о формировании в странах, освободившихся от фашизма, особой политической системы – демократии нового типа, или народной демократии. Идея демократии нового типа тесно перекликалась с концепцией Народного фронта, разработанной в Коминтерне в предвоенные годы. Однако в ее рамках не шла речь о диктатуре пролетариата, не акцентировался принцип партийности, не противопоставлялись пролетарский интернационализм и буржуазный национализм. Идея построения социализма на основе принципов демократии нового типа оказалась очень популярна в восточноевропейских странах. Она рассматривалась многими политиками как «третий путь», альтернатива либеральному капитализму и советскому тоталитаризму. Но ситуация в корне изменилась уже в середине 1947 г. Начало «холодной войны» стало толчком не только к усилению советского влияния в странах Восточной Европы, но и активизации местных коммунистических партий, ориентированных на самый догматический вариант марксистско-ленинской теории. Демократическая оппозиция вскоре была полностью разгромлена. Переломным моментом в развитии международного коммунистического движения стал советско-югославский конфликт. Осенью 1947 г. в польском городе Шклярска-Поремба состоялось совещание делегаций коммунистических партий СССР, Франции, Италии и восточноевропейских государств. Его участниками было решено создать Коммунистическое информационное бюро (Коминформ). Эта организация не имела существенных полномочий и сразу же превратилась в политическую трибуну для руководства ВКП(б). С помощью Коминформа Сталину удалось использовать свой конфликт с югославским лидером И. Броз Тито для установления самого жесткого контроля над европейскими коммунистическими партиями. На примере Югославии советское руководство стремилось показать, как «не следует строить социализм». Тито и его соратники обвинялись в критике исторического опыта СССР, «растворении» коммунистической партии в Народном фронте, отказе от классовой борьбы, покровительстве капиталистическим элементам в экономике. В действительности, эти упреки не имели никакого основания – Югославия была избрана мишенью только из-за излишнего «своеволия» Тито. А вот лидеры других коммунистических партий, приглашенные участвовать в публичном осуждении «преступной клики Тито», были вынуждены официально поддержать позицию советского руководства. На заседании Коминформа в июне 1948 г., формально посвященном югославскому вопросу, окончательно были закреплены идеологические и политические основы «социалистического лагеря»: право СССР на вмешательство во внутренние дела других социалистических стран, признание универсальности советском модели социализма и «руководящей роли», приоритет задач, связанных с обострением классовой борьбы и проведением ускоренной индустриализации. Европейские коммунистические партии, в том числе наиболее влиятельные из них – французская и итальянская, – оказались лишены возможности влиять на дальнейшее развитие международного коммунистического движения. По сути европейские коммунисты стали заложниками «холодной войны», оказавшись по ту сторону «железного занавеса». Дальнейшая же идеологическая эволюция официальной коммунистической идеологии всецело зависела от смены политической стратегии советского руководства. Идеологемы «реального социализма»: «социализм с человеческим лицом», «развитой социализм», «перестройка». Новый этап в развитии коммунистической идеологии начался после политического кризиса в СССР в первой половине 1950-х гг. Смена высшего руководства страны после смерти И. Сталина, первые попытки смягчить тоталитарный режим и, наконец, официальное осуждение «культа личности» на ХХ съезде КПСС оживили дискуссии в международном коммунистическом движении. Новый советский лидер Н. Хрущев не был склонен допускать какое-либо идеологическое «фрондерство». К тому же венгерский кризис 1956 г. показал, насколько опасным для советской системы является возрождение либерально-демократических и националистических настроений в массах. Но помимо прямой борьбы с инакомыслием Хрущев придавал большое значение обновлению программных установок коммунистического движения. Этой проблеме был посвящен XXII съезд КПСС, состоявшийся в 1961 г. В ходе XXII съезда Хрущев выдвинул тезис о построении коммунизма на протяжении ближайших двух десятилетий. Внешне это выглядело идеалистическом прожектерством. Однако Хрущев внес действительно серьезные коррективы в понимание целей и методов коммунистического строительства. Вывод о возможности перехода к построению коммунизма аргументировался вполне традиционно – в связи с завершением «ликвидации эксплуататорских классов и причин, порождающих эксплуатацию», сближением наций и достижением их «полного морального и политического единства», абсолютным преобладанием «социалистической собственности» во всех сферах хозяйства. Но само построение коммунизма теперь интерпретировалось совершенно прагматично – как создание необходимой материально-технической базы и политической организации общества. 9 Под материально-технической базой коммунизма понималось осуществление полной электрификации всей страны, комплексной механизации производственных процессов, все более полной их автоматизации, широкое применение химии в народном хозяйстве, всемерное развитие новых, экономически эффективных отраслей производства, новых видов энергии и материалов. Фактически речь шла о полномасштабном развертывании научно-технической революции. Показательно, что развитие производительных сил рассматривалось прежде всего как средство для улучшения материального благосостояния граждан, что было совершенно необычно для программных документов КПСС. Особое значение в новой Программе КПСС, принятой на XXII съезде, придавалось идее коммунистического самоуправления – привлечения всех граждан к участию в управлении делами общества и государства. Хрущев в своем докладе на съезде призвал добиваться решения этой задачи путем создания лучших материальных и культурных условий жизни народа, совершенствования демократических принципов избирательной системы, расширения практики всенародного обсуждения наиболее крупных вопросов коммунистического строительства, расширения форм народного контроля за деятельностью органов государства. В Программе КПСС была закреплена не только руководящая роль коммунистической партии, но и растущая значимость общественных организаций, а также всех форм кооперации как «одной из форм вовлечения масс в коммунистическое строительство, коммунистического воспитания и школы общественного самоуправления». Переориентация на комплексное решение экономических задач, в том числе повышение уровня благосостояния граждан, развитие системы «социалистической демократии» и «коммунистического самоуправления» стала важной вехой в развитии марксизма-ленинизма. Вывод о ликвидации классового антагонизма и превращении советского народа в особое социальное сообщество позволял отказаться от сталинской установки на усиление классовой борьбы по мере строительства социализма. Но и ленинские идеи мировой революции, диктатуры пролетариата и «партии нового типа» теперь утрачивали свой первоначальный смысл. Выдвинув задачу ускоренного построения коммунизма в отдельно взятой стране, Хрущев сделал шаг по превращению коммунистической идеологии в социал-реформистскую. Однако соответствующий политический вывод им сделан не был. Смена советского руководства в 1964 г. первоначально еще больше укрепила реформаторский курс. Важные перемены происходили и во многих восточноевропейских странах. Их лейтмотивом стала попытка внедрения рыночных принципов в социалистическую экономику при сохранении общенациональной собственности на средства производства. Эта идея легла в основу теории «оптимального плана», разработанной в СССР экономико-математической школой Л. Канторовича, В. Новожилова и В. Немчинова, а также исследований восточноевропейских экономистов Р. Ньерша (Венгрия), О. Шика (Чехословакия), Б. Кидрича (Югославия). В Югославии и Чехословакии экономические реформы сопровождались и новаторством в идейно-политической сфере. В Югославии еще с середины 1950-х гг. официально была закреплена концепция «самоуправляющегося социализма», ориентированная на борьбу против бюрократического централизма, принцип гласности, отказ от директивных методов внутрипартийного управления, активизацию трудовых коллективов и местного самоуправления. В Чехословакии в 1968 г. была принята «Программа действий КПЧ», в которой идея демократизации экономической и социально-политической сферы сочеталась с отказом от принципа однопартийности и от признания пролетариата гегемоном общества. Все большую популярность завоевывала идея социализма с человеческим лицом, то есть общественного строя, основанного на принципах политической демократии, идеологического плюрализма и «социалистического рынка». Военное вторжение стран-участниц Организации Варшавского договора в августе 1968 г. остановило развитие реформаторских процессов в Чехословакии. В других социалистических странах реформы также были свернуты. Наступил период инерционного развития социализма, который впоследствии получил емкое название застой. Причины «застоя» были связаны не только с победой консервативных сил в коммунистическом руководстве. Сама концепция «социалистического рынка» оказалась очень уязвимой. Она не учитывала степень зависимости социалистической экономики от административной системы. Без ликвидации государственной монополии в сфере капиталовложений, без последовательной либерализации рынка рабочей силы и системы ценообразования такие реформы не могли привести к системному обновлению экономики. Сделать же решительный шаг в сторону настоящих рыночных отношений означало разрушить сами основы социалистического общественного строя и отказаться от принципов «социалистической справедливости». Еще большей опасностью было признание идеологического плюрализма и утрата идеологической монополии коммунистов. Отказ от тотального подавления духовной свободы и оживление общественных дискуссий в годы «оттепели» еще могли соотноситься с установкой на развитие «социалистической демократии» и «коммунистического самоуправления». Однако полная легализация многопартийности противоречила признанию идеологии марксизма-ленинизма «единственно верным учением» и представлению о других идеологических доктринах как «ошибочных» или «реакционных». Не случайно, что именно гласность и идеологический плюрализм станут впоследствии «могильщиками» социалистической системы. В 1970-х гг. в советской официальной пропаганде, а затем и в западной политологии закрепилось понятие реальный социализм. Оно отразило окончательное превращение коммунизма из протестной в системную идеологию, направленную на консолидацию созданного общественного строя, а не его революционное или реформаторское обновление. «Партия выдвинула на первый план задачу повышения материального и культурного уровня жизни советских людей. Она перевела в плоскость тысяч практических дел наш программный лозунг “Все для человека, все во имя человека”», – заявлял Л. Брежнев. Подчеркивая самостоятельное формационное значение построенного социалистического строя, советские идеологи предложили для его характеристики понятие развитой социализм. В Конституции СССР, приятой в 1977 г., утверждалось: «Развитое социалистическое общество – это закономерный этап на пути к коммунизму. Это общество, в котором созданы могучие производительные силы, передовая наука и культура, в котором постоянно растет благосостояние народа, складываются все более благоприятные условия для всестороннего развития личности. Это – общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность людей – советский народ. Это – общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех. Это – общество подлинной демократии…». 10 С приходом к власти в СССР М. Горбачева и началом «перестройки» официальный идеологический курс претерпел дальнейшие разительные изменения. «Суть перестройки состоит в том, что она соединяет социализм и демократию, теоретически и практически полностью восстанавливает ленинскую концепцию социалистического строительства», писал Горбачев. Такие идеи наглядно показывают, что курс на коммунистическое строительство окончательно сменился на социалистическое реформаторство. Однако для сохранения политической и идеологической преемственности Горбачев попытался апеллировать к ленинскому наследию и дистанцироваться от истории сталинизма. «Мы стремимся в современных условиях возродить ленинский облик нового строя, очистить его от наслоений и деформаций, освободиться от всего того, что сковывало общество и не давало в полной мере реализовать потенциал социализма», – утверждал он. Новое советское руководство попыталось реализовать стратегию ускорения социально-экономического развития страны, провозгласив переход к принципам самофинансирования и самоокупаемости предприятий, широкому развитию кооперативного движения, отказу от жесткого администрирования. Эти задачи были закреплены в решениях XXVII съезда КПСС, состоявшегося в 1986 г. Особое значение придавалось «дальнейшей демократизации общества» и «углублению социалистического самоуправления народа». «Демократия – это тот здоровый и чистый воздух, в котором только и может полнокровно жить социалистический общественный организм, – завил Горбачев в своем выступлении на съезде. Еще более радикальному переосмыслению подверглись задачи международного коммунистического движения. «Мы исходим из того, что главное направление борьбы в современных условиях – создание достойных, подлинно человеческих условий жизни для всех народов, обеспечение обитаемости нашей планеты, рачительное отношение к ее богатствам и, прежде всего, самому человеку», – утверждал Горбачев. Социально-экономическая политика правительства Горбачева, в сущности, повторяла сценарий восточноевропейских реформ 1960-х гг. Попытки найти компромисс между рыночными и социалистическим принципами, избежать системной либерализации экономики, ускорить экономическое развитие за счет демократизации были обречены на провал. И с чем большими проблемами в экономической сфере сталкивалось советское правительство, тем радикальнее становились идейнополитические реформы. С 1987 г. «перестройка» уже прочно ассоциировалась с гласностью и плюрализмом. Одновременно Горбачев пытался привнести новое мышление и в мировую политику. В своей книге «Новое мышление для нашей страны и для всего мира» он утверждал, что политика перестройки вызвана не только внутренними проблемами СССР, но и новой ситуацией, которая складывается в мире, новыми вызовами, которые стоят перед человечеством. «Мир живет в атмосфере не только ядерной угрозы, но и нерешенности крупных социальных вопросов, новых стрессов, порожденных научнотехнической революцией и обострением глобальных проблем, – писал Горбачев. – Человечество оказалось перед небывалыми задачами, без совместного решения которых его будущее ставится под вопрос. Все страны теперь взаимосвязаны, как никогда». Последние реформы в СССР уже не были связаны с концептуальным развитием марксизма-ленинизма. Идеология «перестройки», основанная на общечеловеческих ценностях и реформаторском прожектерстве, все больше напоминала либеральный вариант социал-демократии. Показательно, что в докладе Горбачева на XIX конференции КПСС, состоявшейся в 1988 г., содержались лишь сугубо формальные ссылки на «ленинские традиции», а необходимость «перестройки» объяснялась лишь «деформациями и застоем прошлых лет». Попытки некоторых партийных идеологов и общественных деятелей доказать социал-демократическую направленность «подлинного» ленинизма (периода НЭПа) только подчеркивали глубину идейного кризиса коммунистического движения. Показательна с этой точки зрения и идеологическая трансформация Российской Коммунистической партии, взявшей на вооружение идеи патриотизма и православной духовности. В целом, после краха реального социализма в мире в конце 1980-х – начале 1990-х гг. коммунистическая идеология оказалась вытеснена на периферию общественной жизни. Современные прокоммунистические группировки в странах Запада являются одной из разновидностей протестного движения и в большинстве своем ориентируются на идейные принципы троцкизма – противопоставление революционной активности масс институтам парламентаризма и многопартийной демократии, недоверие к государственной элите и отказ от «классовых компромиссов», агрессивное неприятие «буржуазных ценностей» и «оппортунистического реформаторства». По-прежнему популярны в среде современных леворадикальных движений и философские идеи неомарксизма, зародившиеся в конце 1960-х гг. (Г. Маркузе, Э. Фромм, Т. Адорно). Впрочем, к наследию К. Маркса они имеют весьма опосредованное отношение, равно как и современный интеллектуальный постнеомарксизм (И. Валлерстайн, У. Бек, Э. Гидденс, Ю. Хабермас). Идеи социализма и коммунизма в странах Азии и Африки. Идеи социализма и марксизма начали активно распространяться на Востоке еще в межвоенный период, но особую популярность приобрели в 1950-х – 1970-х гг. на волне антиколониального движения. Они тесно переплетались с утопическими «народными» представлениями об обществе равенства и всеобщего благоденствия, а с другой стороны, органично интегрировались в систему национального мышления и традиционных ценностей, конфессиональную культуру. К тому же в условиях глобального геополитического противостояния сверхдержав США и СССР «социализм» превратился в выгодный политических «брэнд», и заявления о «приверженности социалистическому выбору» широко использовались самыми разнообразынми политическими силами – от марокканского и иорданского монархов до индуистских коммунитаристов из «Бхаратия джаната парти» и арабских экстремистов из организации «Братья-мусульмане». Как писал в те годы египетский литератор Мустафа Махмуд: «Марксизм был модным у бунтующей молодежи. Мы жадно читали марксистские публикации, нами двигали идеи достижения рая на земле, справедливости, благосостояния, обеспечения достатка пищи и одежды для рабочих и крестьян, идеи борьбы с феодализмом, эксплуатацией, за освобождение трудящихся. Москва была нашей Каабой». В целом можно выделить три основные направления развития «восточной» идеологии социализма, которые не только отличались по идеологическим акцентам и степени радикализма, но и были связны с оформлением новой геополитической карты мира во второй половине ХХ в. Первое из них было локализовано преимущественно в регионе Индостана и связано с влиянием индо-буддийской духовной традиции. Идеологическое «кредо» такого «социализма» оказалось наиболее гибким и защищенным от догматизации и политического экстремизма. Наиболее ярким примером стало распространение в Индии идеи социализма как коммунитарной демократии. Еще в декабре 1954 г. Индийский национальный конгресс 11 (ИНК), возглавлявший национально-освободительное движение в Индии, принял резолюцию, в которой провозглашалось, что цель развития страны – это «построение общества социалистического образца». Этот курс позиционировался как развитие социально-политическое концепции «сварадж» М. Ганди (система децентрализованного самоуправления). В резолюции ИНК «Демократия и социализм» поставлена задача построения в Индии социализма демократическим путем. Сами понятия «демократия» и «социализм», по мнению авторов резолюции, динамичны и будут изменяться, поэтому им «нельзя дать никакого окончательного определения» – само развитие страны покажет, к какой демократии и к какому социализму придет Индия. Но в целом социализм в Индии воспринимался как квинтэссенция социальной справедливости и народной демократии. Так, Дж. Неру считал возможным синтез демократии и марксизма при условии, что марксизм признает неизбежность, а не просто необходимость ненасильственного пути преобразования общества в рамках представительной демократии. Концепция социализма, по Неру, – это демократия и смешанная экономика. Такая смешанная экономика, контролируемая государством, будет функционировать на благо всех членов общества, а не отдельных его групп, что приведет к последовательным изменениям мышления людей, утверждению в их сознании социалистических идеалов, связанных с нравственными традициями индийского мировоззрения. В 1976 г. в преамбулу Конституции Индии была внесена поправка о намерении народа страны идти по пути строительства «суверенной, социалистической, светской, демократической республики». Но уже в этот же период в идеологии ИНК акцент со слова «социализм» начал все больше перемещается на слово «демократический» и «национальный». Так, премьер-министр Индира Ганди отмечала: «Социализм, который хочет построить Индийский национальный конгресс – это индийский социализм, основанный на традициях и условиях Индии». Реформаторами индуизма С. Агнивешем и Н. Банерджи в 1970-е гг. была выдвинута идея «ведического социализма». Предполагалось, что основанная на ведийских писаниях духовность и социализм имеют общую этическую основу. Истинный социализм должен основываться на «научном духовном процессе», и, с другой стороны, человек, желающий прогрессировать духовно, должен иметь социалистический взгляд на мир. Фундаментом ведического социализма провозглашалось понятие всеобщего блага, основанное на доктрине равенства, а его сердцем – ведийская дхарма. Для решения проблем современного общества, оно должно быть построено согласно принципам ведийского социального устройства. Идея ведического социализма была взята на вооружение целым рядом религиозно-политических движений в Индии. В 1970-е гг. ведический социализм стал официальной доктриной «Бхаратия джаната парти», а в 1980-х гг. на его основе была сформулирована политическая философия интегрального гуманизма. Схожим образом зарождалась и пакистанская версия демократического социализма. Зульфикар Бхутто, лидер основанной в 1962 г. «Народной партии» стоял во главе Пакистана в 1971-1977 гг. Его воззрения на социалистическую идеологию опирались на два положения: «Мы против экономической системы капиталистов, банкиров, феодалов-землевладельцев и эксплуататоров» и «социализм – наша экономическая система». Таким образом, социализм ассоциировался с народной демократией в бесклассовом обществе; принципом социальной и экономической справедливости; проведением аграрной реформы; ликвидацией иностранного вмешательства. При этом подчеркивалось, что источник такого социализма – это политическая и социальная этика ислама. Но после свержения Бхутто, в период правления Зия уль-Хака, понятие «социализм» оказалсоь в Пакистане под запретом. Более прочные позиции идеи социализма завоевали в Бирме. В 1962 г. во главе правящего в Бирме Революционного совета встал Не Вин, председатель исполкома ЦК созданной тогда же Партии бирманской социалистической программы (ПБСП). В программном документе «Философия ПБСП» (1962 г.) человек провозглашался «творцом и кормчим истории», в нем говорилось о законе смены социально-экономических формаций, классовой борьбе как двигателе истории, а главной общественной силой назывался трудящийся. «История – это история трудящихся», – утверждал Не Вин. В программе «Бирманский путь к социализму», принятой в 1964 г. в качестве руководства к действию, подчеркивался ее нерелигиозный характер, утверждалась руководящая роль рабочего класса и партии. Но при этом концепция «бирманского социализма» со времени обретения страной независимости была проникнута духом буддизма. Не Вин делал акцент на морально-этические принципы и утверждал, что движение к социализму требует искоренения в человеке отрицательных и воспитания положительных качеств. Теоретики «буддийского социализма» исходили из того, что социализм несет человеку избавление от страданий, вызываемых материальными условиями жизни, без чего невозможно постижение истины, а буддизм приносит избавление от душевных страданий и ведет к постижению высшей истины. А поскольку духовная свобода невозможна без экономической справедливости, то буддизм является воплощением постулатов социализма. Социалистическое правительство страны должно обеспечивать народу материальный достаток путем перераспределения богатств, минимизации классовых и имущественных различий, добиваться морального совершенствования народа в духе учения Будды. Премьер-министр Бирмы У Ну утверждал даже, что цель социализма – построение общества счастливых людей, подобного древней эпохи дерева Падейты – «Золотому веку». Жесткой альтернативой «индо-буддийскому» социализму выглядит практика социалистического строительства в странах Индокитая и Корейского полуострова, оказавшихся в 1940-х – 1960-х гг. в горниле тяжелейших войн за независимость и испытавших прямое политическое влияние СССР и КНР. В Северной Корее сложился авторитарный режим, ориентированный не столько на классический марксизм, сколько на национал-большивисткие идеи. Корейский лидер Ким Ир Сен сформулировал доктрину «чучхе» как концепцию социалистического развития в северокорейских условиях (в качестве официальной идеологии она была закреплена в конституции 1972 г.) С корейского языка слово «чучхе» переводится как «самобытность». Центром этой доктрины объявлялся человек, его отношение к окружающему его миру. Чучхе выдвигает философский принцип, согласно которому «человек – хозяин всего, и он решает все; на этой основе она и начертала единственно верный путь к решению судьбы человека». Однако эти идеи гораздо ближе к конфуцианской традиции, а не либеральному гуманизму. Чучхейский «человек» похож на цзюнь цзы – «благородного мужа» конфуцианства, а подлинный «хозяин мира» – это великий вождь, что напоминает китайский культ «Сына неба». Характерны для чучхе и демократические утверждения о «роли народных масс», но существенной роли они не играют. Практическое значение имеет лишь то, что мудрый правитель властвует над страной, опираясь во всем на собственные силы, отсюда чучхе принимает форму государственного национализма. Марксизм по отношению к чучхе считался чем-то вроде устаревшей ступени, примерно также приверженцы марксизма-ленинизма смотрели на социал-утопистов Фурье и Оуэна. Как отмечал преемник первого корейского лидера Ким Чен Ир: «Философия чучхе – это самобытная философия, это комплекс развернутых и систематизированных собственных, свой- 12 ственных только ей, положений. Ее исторический вклад в развитие философской мысли заключается не в развитии ею марксистского диалектического материализма, а в утверждении новых философских принципов». После смерти Ким Ир Сена в 1994 г. чучхе все больше стал принимать черты религиозно-мистического учения. Так, Ким Ир Сен объявлен «вечным президентом», который как бы продолжает незримо управлять страной». Вьетнамский вариант социалистического пути оказался менее оригинальным. Он опирался на выдвинутый Хо Ши Мином тезис о том, что одна из главных черт переходного периода – «строительство социализма, минуя этап капиталистического развития». Социалистические преобразования осуществлялись во Вьетнаме в духе марксизма-ленинизма и именно в советской интерпретации. В Камбодже, напротив, сложился экстремистский режим радикального, «чистого социализма». Его лире Пол Пот выдвинул идею создания процветающего общества через деревенскую коммуну. Идеологи камбоджийских «красных кхмеров» из окружения Пол Пота подчеркивали, что городская цивилизация, образованное, индустриальное общество портят человека, что крестьянская беднота – главный революционный класс. «Идеология крестьян, – писал один из них, Ху Юн, – должна стать коллективистской идеологией кооператива, где нет классовых различий, привилегированных слоев, где никто не имеет личных выгод и все движимы общим интересом». Утверждалось, что проблема индустриализации страны должна решаться через развитие ремесленного производства и мелкой промышленности в осуществление принципа «опоры на собственные силы». Государством должны управлять люди, которые способны думать и решать за народ. Главная идея «радикального социализма» четко сформулирована политическим деятелем Кхиеу Самфаном: «Лишь очень примитивная социальная организация общества дает возможность сохранить природную чистоту». Третье направление развитие «восточного социализма» тесно связано с развитием национально-освободительного движения в арабских странах Северной Африки и Ближнего Востока. Ярким примером «арабского социализма» стала идеология «Партии арабского социалистического возрождения» («БААС»), правившей до 2003 г. в Ираке и по сей день в Сирии. В ее рамках социализм трактуется как одна из трех целей арабского национализма: единства, свободы и социализма. При этом «единство» понимается как единство «арабской нации». Как отмечалось в документах БААС, «арабская нация переживает цикл последовательных возрождений. Она отмечена плодовитостью, бодростью, живучестью и новаторством, способностью с регенерации и самовозрождению. На нее возложена вечная миссия реновации гуманистических ценностей, мотивации развития человечества и развития кооперации и гармонии между нациями». Границами «арабской нации» провозглашалось пространство гор Бишкека и Персидского залива до Эфиопии, Сахары и Атлантического океана. Поэтому «единение» рассматривалось и как средство для завоевания арабским народом положенного ему высокого статуса среди сообщества наций. Эта цель должна быть достигнута посредством радикальной социальной революции, которая должна была освободить арабский народ от отсталости – плода западного колониализма и местного феодализма. Соответственно категория «свободы» в идеологии БААС подразумевает свободу от колониального западного ига, не только политического и экономического, но, в равной, если не большей степени, культурного доминирования. Такая свобода совершенно не соотносится с западными концепциям гарантии личных свобод, прав человека и гражданского общества. Социализм же является необходимым выводом из двух предыдущих идеологем. Ратуя за социалистический путь развития БААС призывала к отмене частной собственности и к созданию управляемой государством экономики. Основополагающие документы партии провозглашали государственную собственность на землю и природные богатства, распределение сельскохозяйственных угодий в соответствии со способностью их обрабатывать, приоритет кооперативной собственности в промышленном секторе. На практике эти идеи очень тесно переплетались с характерным для ислама представлением о социальной солидарности уммы – общины мусульман, необходимости обеспечения социальной справедливости как меры соответствия общественных обязанностей человека и его положения в обществе. Но идеологи БААС в 1960-х – 1970-х гг. стремились дистанцироваться от ислама и подчеркивали светский характер арабского социализма. Как отмечал радикальный идеолог иракской БААС Мишель Афлак, «ценности феодализма и империализма превратили Арабского Человека в подчиненное и безвольное существо, верующее лишь в силы Всевышнего. Наше решение – создать Нового Арабского Социалистического Человека, который осознает, что Аллах, религия, феодализм, и все ценности общества угнетателей – ничто, мумии». Более мягким вариантом «арабского социализма» стала концепция «кооперативного социализма» египетского лидера Г Насера, изложенная в «Хартии национального действия» (1962 г.). Общим знаменателем содержащихся в Хартии положений может служить формула: органическое единство демократии (политическая свобода) и социализма (экономическая свобода). Социализм, по Насеру, предполагает планирование экономики, направляемую демократию, развитие культуры, корни которой «в нашей цивилизации и религиозном наследии», опору не на класс или классы, а на все «трудовые (неэксплуататорские) силы народа». Его основные принципы: свободный человек есть основа свободного от эксплуатации общества, все формы собственности имеют социальную функцию, признается право частной собственности, которая, однако, не должна служить средством господства и эксплуатации; государственный и частный капитал должны сотрудничать в рамках «направляемой экономики», национальное единство – путь к процветанию личности и общества; «арабская модель реализации социализма» – это научный социализм, поскольку опирается на научный анализ арабской реальности; свобода вероисповедания и убеждений. В практическом же плане идеи Насера представляли собой программу социальной модернизации в противовес «империалистической угрозе» со стороны стран Запада. Социалистическая риторика служила в большей степени залогом экономической и политической поддержки со стороны СССР. Наряду с националистическими теориями «арабского социализма» широкое распространение получили и идеи «исламского социализма». Их представители считали первым социалистическим государством общину правоверных, созданную пророком Мухаммедом в Медине, а Коран и Сунну пророка рассматривались как сакральное выражение идеалом социализма. Подчеркивалось, что ислам изначально закрепляет приоритет трудовую собственность, справедливой и солидарной системы распределения общественного продукта, запрет ростовщического процента, осуждение монопольного владения, накопительства, расточительства и т.п. Поскольку Аллах является верховным собственником, то частная собственность существует как форма правовых (а не производственных) отношений между людьми в виде индивидуальной собственности – по праву наследования или как результат труда, общественной (земля, леса, воды) и государственной собственности. Из этого, в частности, вытекает недопустимость эксплуатации человека человеком, а, стало быть, разделения общества на антагонистические классы. Наиболее оригинальный вариант «исламского социализма» выдвинул ливийский лидер Муаммар Кад- 13 дафи, который отмечал: «Истинный ислам является социалистической религией, и наш социализм основан на выполнении предписаний ислама». По мнению Каддафи, между социализмом и исламом нет противоречий, поэтому он рассматривает «исламский социализм» как идеальную схему для преобразования мира, как выход из «человеческой трагедии, которую переживают народы под гнетом капитализма и коммунизма». Свое представление об идеальном общественном устройстве Каддафи изложил впервые в брошюре «Третья мировая теория: священная концепция ислама и народная революция в Ливии» (1973 г.) и более развернуто в «Зеленой книге», три части которой были опубликованы в 1976-1979 гг. Если «Третья мировая теория» позиционировалась как альтернатива капиталистическому материализму и коммунистическому атеизму, то «Зеленая книга» уже содержала «претендующую на всеохватность и всемирно-историческое значение теорию «социалистического общества подлинного народоправства» в качестве альтернативы всем и всяким социальным и политическим концепциям». Социалистическое общество определяется Каддафи как абсолютно свободное общество социальной справедливости, не знающее эксплуатации человека человеком, социальных различий, в котором обеспечено удовлетворение материальных и духовных потребностей всех людей. Оно признает право частной собственности в пределах личных потребностей человека в жилье, средствах производства, транспорте и т.п. Экономическая программа направлена на реализацию формулы «богатое государство – основа достатка и благополучия граждан». При этом, однако, эффективность экономики определяется уровнем потребностей, а не ростом индивидуальных состояний, прибыли как таковой, потому что признать допустимость получения прибыли сверх необходимого означало бы признать допустимость эксплуатации. Для достижения этих целей «исламского социализма» народные массы, по Каддафи, должны захватить власть на местах путем образования «народных комитетов» и избрать членов этих комитетов «в результате свободных выборов». Такая «народная революция», считал Каддафи, является «образцом прямой демократии» вместо «представительской демократии с доминированием одного класса». Только такое построение власти, ведет к справедливой демократии и «означает полный суверенитет народа». Основой политической системы общества должен стать Всеобщий народный конгресс, принимающий общегосударственные законы, но рассматривает лишь те вопросы, которые обсуждены и предложены в повестку дня первичными народными конгрессами, объединяющими все взрослое население страны. Каддафи отрицал партийность, наличие классов и классовую борьбу. По его мнению, «классовый политический строй – это строй, при котором у власти стоит партия, племя или какая-нибудь община. Один класс так же господствует над обществом, как партия или племя, или же община», а это, по мнению Каддафи, антидемократично. Поэтому «отдельному лицу надлежит выражать лишь самого себя и не более»: каждый член общества принимает участие в управлении народными комитетами, которые, в свою очередь, управляют членами общества. Попытка реализации такой концепции власти была предпринята в 1977 г., когда Ливия стала Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией, то есть «государством народных масс» («джамахирия» – как производное от «джумхурия» – республика, и «джумхур» – народ). Фактически же, с первых шагов по претворению в жизнь теоретических установок Каддафи началось применение политического насилия. С конца 1980-х гг. в развитии «восточного социализма» наметился явный кризис. С одной стороны, это стало результатом идеологической переориентации советского режима, а затем и распада СССР. Стойкая приверженность идеалам социализма, которую демонстрировал северокорейский режим, оказалась исключением из общего правила. В целом же на Востоке в 1980-х – 1990-х гг. происходило общий сдвиг в сторону экономической и политической либерализации. Сухарто в Индонезии отверг социалистические элементы курса Сукарно и Хатты, Зия уль-Хак в Пакистане – социалистическую концепцию Бхутто. Во Вьетнаме и Лаосе были сделаны шаги по сохранению политической структуры и созданию модели социалистической рыночной экономики. В них активно формируется новая государственная идеология, представляющая собой сплав патриотизма и традиционных морально-этических установок на развитие предприимчивости и инициативности. В Индии после гибели Индиры Ганди в 1984 г. социалистическая модель как цель и средство общественного развития в программе Индийского национального конгресса была пересмотрена в сторону отхода от принципа опоры на общественный сектор в экономике, что означало отступление от наследия Дж. Неру. Схожие процессы в конце 1990-х годов происходили и в других странах Востока: в Ливии с 1987 г., в Алжире с 1989 г., а также в Индии, Египте, Тунисе и, наконец, после распада СССР в его бывших республиках Средней Азии и Закавказья. С другой стороны, уже в 1990-х гг. начал проявляться и другой фактор – успехи социальной и политической модернизации породили явный раскол в обществе. Появились группы населения, ориентированные на мобильные, открытие модели поведения, легко адаптирующиеся к новым реалиям глобального мира и незаинтересованные в старых идеологемах «государственного социализма». С другой стороны, активизировалось и сопротивление модернизации. В особой степени это стало характерно для исламских стран, охваченных на рубеже XX-XXI вв. волной религиозного фундаментализма и политического экстремизма. «Арабская весна» 2011 г. по сути завершила историю «исламского социализма». Феномен «китайского социализма». В ХХ веке Китай оказался втянут в длительный процесс революционной смуты. Империя была уничтожена, националисты под руководством Чан Кайши были вытеснены на Тайвань, и в стране сложился коммунистический режим Мао Цзэдуна. «Великий кормчий» Мао с 1943 г. и до смерти в 1976 г. занимал должность председателя китайской компартии, а в 1954–1959 гг. и должность председателя КНР. С его именем связано становление конституционного строя КНР и проведение системных политических кампаний «Большой скачок» и «Культурная революция». Воззрения Мао Цзэдуна стали одной из наиболее авторитетных в мире политических теорий, получив неофициальное название маоизма (хотя в самом Китае всегда считалось, что идеи Мао Цзэдуна стали последовательным развитием учения Маркса и Ленина и самостоятельной доктриной не являются). В Уставе Коммунистической Партии Китая декларируется: «Идеи Мао Цзэдуна как результат применения и развития марксизма-ленинизма в Китае представляют собой правильные, подтверждённые практикой теоретические принципы и обобщение опыта китайской революции и строительства, квинтэссенцию коллективного разума Коммунистической партии Китая». Центральная идея маоизма – учение о противоречиях и о тех изменениях в природе и человеческом обществе, к которым они приводят. Противоречия рассматривались Мао Цзэдуном в четырех аспектах. Во-первых, он полагал их некоей данностью, естественным состоянием и природы, и общества. Во-вторых, противоречия повсеместны, ни в мире природы, ни в обществе нет сферы, свободной от них. В-третьих, Мао Цзэдун оценивал противоречия в качестве положительных явле- 14 ний, а изменения, к которым они ведут, носят прогрессивный характер. В-четвертых, он верил, что наличие противоречий – это перманентное условие существования и природы, и человеческого общества, то есть проявлял вполне гегельянские взгляды. Уделяя большое внимание принципу диалектики, Мао несколько скорректировал его. Он предположил, что Гегель преувеличил значение единства противоположностей за счет их борьбы (как полагал Мао, с целью примирения с реакционным прусским режимом). Правильно же, настаивал он, было бы подчеркнуть как раз борьбу противоположностей, ее постоянный характер, и, напротив, временный характер единства. Из такого видения сугубо философского вопроса Мао делал вполне конкретные политические выводы о революционном характере социального прогресса и классовой борьбе как его перманентной черте (эта идея и стала особенно популярна среди европейских маоистов и троцкистов в 1960-х – 1970-х гг.). Разрабатывая в годы гражданской войны программу Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун опирался на ленинскую теорию революции: пролетариат (класс-гегемон) и крестьянство (главная движущая сила) в союзе с мелкой, национально-ориентированной буржуазией (класс-союзник) должны преодолеть сопротивление иностранных империалистов, помещиков и компрадорской буржуазии (классы-противники) и установить новый тип государства – народную демократию как переходную форму от демократии буржуазной к демократии социалистической. Но если Ленин основное внимание уделал формированию «партии нового типа», то Мао Цзэдун отмечал и риски партийной бюрократизации. «Активность одной лишь руководящей группы, не сочетающаяся с активностью широких масс, выльется в бесплодные усилия кучки людей. – писал он, – Однако и активность широких масс без сильной руководящей группы, должным образом организующей эту активность, не может ни долго удержаться, ни развиваться в верном направлении и подниматься на еще более высокий уровень. Мы, коммунисты, представляем собой как бы семена, а народ – почву. Прибыв на место, мы должны слиться с народом, пустить в народе корни и цвести». Впоследствии Мао Цзэдун сформулировал принцип сочетания коллективного руководства и личности ответственности («идеал руководящего работника»): обязанности партийного руководителя сводятся в к двум задачам: давать идеи и правильно использовать кадры, китайскому народу нужны политически дальновидные руководители, работоспобные, проникнутые духом самопожертвования, способные самостоятельно решать вопросы, не колебаться в тяжелой обстановке и преданно трудиться на благо нации, своего класса и партии, чуждые своекорыстия и чванливого сектантства. В феврале 1957 г. Мао Цзэдун выступил с речью «О правильном разрешении противоречий внутри народа», где указывал, что в политической сфере КПК в течение длительного времени будет существовать бок о бок с другими демократическими партиями и следовать курсу на взаимный контроль в соответствии с потребностями нового общества. А в 1966 г. Мао Цзэдун даже нанес прямой удар по партийной бюрократии, провозгласив лозунг «огонь по штабам»: следуя этой «критике ревизионизма и бюрократии» студенты-хунвэйбины («красногвардейцы») и рабочие-цзаофани («бунтари») устраивали настоящую охоту за работниками парткомов и администраций вузов. В русле реализации ленинского принципа партийности Мао Цзэдун гораздо больше значение придавал политической роли Народно-освободительной армии Китая (не случайно, что по конституции КНР армия даже стала отдельным субъектом избирательного права наряду с китайским народом). «Народ учится у партии, а партия учится у армии» – утверждал Мао. Доктринально роль Народно-освободительной армии обосновывалась на основе «трех принципов народной войны» – «партизанская война», «организация революционных баз» и «опора на собственные силы». Первоначально – в условиях гражданской войны – они имели сугубо практическое значение, однако впоследствии приобрели идеологическое звучание. Так, с помощью, теории партизанской войны Мао доказывал ключевую роль крестьянства в революционной борьбе («деревня выступает против города», где под «городом» подразумевается «начальство, чиновники, праздные бездельники, эксплуататоры»), а лозунг «опоры на собственные силы» дал толчок для зарождения идеи китайского национального социализма. Позднее Мао Цзэдун выступил за создание такой политической системы, которой будут присущи централизм и демократия, дисциплина и свобода, единство воли масс и личная свобода в духовной и материальной сфере, которые шли бы на пользу социалистической революции и социалистическому строительству. Идея сильного государства обосновывалась как необходимость укрепления народной армии, народной полиции и народного суда, выполняющих основные задачи по противодействию империалистической угрозе и внутренним врагам. Лозунг «демократии нового типа» Мао Цзэдун раскрывал близко к идеям Ленина: как государства, основанное на демократической диктатуре народа. «Демократическая диктатура – это сочетание двух методов, – писал Мао. – По отношению к врагам – это метод диктатуры. По отношению к народу – это, наоборот, метод не принуждения, а демократии. Мы обеспечиваем ему возможность участвовать в политической деятельности, не принуждаем к чему-либо, а воспитываем и убеждаем демократическими методами. Для народа демократия должна сопровождаться централизмом, а свобода – сочетаться с дисциплиной. Это – две противоположные стороны единого целого; две противоположности, находящиеся в единстве». В 1958 г. Мао Цзэдун предложил перенести центр тяжести в работе партии и правительства на техническую революцию и социалистическое строительство. Эти идеи составили основу стратегии «большого скачка» и предполагали, прежде всего, движения за создание сельских народных коммун. В качестве первого этапа КПК одобрила так называемый курс «трех красных знамен»: упорно бороться три года и добиться перемены в основном облике больших районов страны («Три года упорного труда – 10 000 лет счастья»). Под эгидой «курса трех красных знамен» была отменена частная собственность в аграрном секторе. Впоследствии Мао Цзэдун сам возглавил работу по исправлению этих «перегибов». Но затем произошла новая волна радикализация маоизма, связанная с «культурной революцией» и кампанией «огонь по штабам». На фоне ослабления здоровья и личного политического веса самого Мао эти зигзаги привели к кризису китайского коммунистического режима в 1970-х гг. Но уже с 1978 г. начали попытки формирования новой концепции китайского социализма. «Архитектором перестройки» в Китае стал Дэн Сяопин, а его усилия по идеологической модернизации китайского социализма продолжил Цзян Цзэминь. Теория Дэн Сяопина была официально признана как идеологическая основа КПК на ХV съезде в 1997 г. в качестве концепции «социализма с китайской спецификой». Ее основу составил следующие принципы: отказ от догматических установок на развитие общества (практика – критерий истины), в строительстве социализма следует придерживаться собственного пути, исходя из национальных особенностей Китая, преодоление отсталости Китая требует весьма продолжительного периода времени, центральный вопрос реформы общественных отношений – это развитие экономики, производительных сил, интеллигенция является равноправным участником процесса модернизации, существование при социализме рыночной 15 экономики – нормальное явление, использование капиталистических форм и методов управления экономикой не означает следование по капиталистическому пути, частная собственность – неотъемлемый элемент строительства социализма, реформы невозможны без политики открытости для внешнего мира, через зажиточность части населения и районов – к зажиточности всех. Идея «среднезажиточного общества» стала лейтмотивом китайской модернизации на рубеже XX-XXI вв. Ее политический фундамент сформулировал в 2001 г. Цзян Цзэминь в качестве концепции «трех представительств». Согласно этой концепции КПК, должна постоянно представлять: требования развития передовых производительных сил, прогрессивное направление передовой китайской культуры и коренные интересы самых широких слоев китайского населения. Раскрывая суть «тройного представительства» Цзян Цземинь, подчеркивал, что «ее ключевым звеном является постоянное движение в ногу со временем, ее ядром – постоянное сохранение передового характера нашей партии, а сущностью – постоянное осуществление правления во имя народа». Социал-демократия эпохи «государства всеобщего благосостояния». После окончания Второй мировой войны социал-демократические партии окончательно превратились в одну из ведущих политических сил общества. В Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Норвегии и других странах Европы социал-демократы неоднократно входили в правящие коалиции. В 1951 г. для координации социал-демократического движения был создан Социалистический интернационал, объявивший себя правопреемником II Интернационала. Он оказался еще более децентрализован в организационном отношении, чем предвоенный РСИ, и формировался как «ассоциация партий». Лидеры Социнтерна К. Бевин, К. Шумахер, К. Реннер, Дж. Сарагат не только отвергали идею диктатуры пролетариата и революционную стратегию рабочего движения, но и сам классовый подход к анализу общественных проблем. Программные установки социал-демократии все больше сближались с неолиберальной концепцией «государства всеобщего благосостояния». По сути, европейские социал-демократы образовали левый фланг «либерального консенсуса» 1960-х гг. Показательную трансформацию претерпели программные установки Лейбористкой партии Великобритании. Еще в конце 1940-х гг. лейбористы заявляли о себе как о «социалистической партии», которая в качестве стратегической цели ориентирована на создание «Социалистического содружества Великобритании». Но меры по созданию «смешанной экономики», национализация важнейших отраслей, активизация социальной политики государства рассматривались как залог «всеобщего благосостояния», а не в качестве классовой политики. В 1950-х гг. даже такой мягкий вариант «политики социализации» был отвергнут. Новый лидер лейбористов Хью Гейтскелл призывал перейти от традиций социал-демократического реформизма к прагматичной политике, направленной на формирование современной модели общественного развития. В частности, сомнению подвергалась необходимость создания мощного государственного сектора экономики. Более эффективной считалась неокейнсианская стратегия бескризисного экономического роста в сочетании и с идеями «менеджерской революции» и «человеческих отношений на производстве». Партийная конференция, прошедшая в 1960 г. в Скарборо, завершилась принятием программного документа под характерным названием «Вехи 60-х годов». А нем впервые решение актуальных социальных проблем было связано с влиянием научно-технической революции. Эпоху НТР рассматривали как качественный рубеж в развитии индустриальной системы, связанный с преодолением эксплуататорской сущности и формированием технократической модели общественного развития, активизацией «социального контроля». Возглавивший Лейбористскую партию в 1963 г. Гарольд Вильсон ратовал за «соединение науки с экономическим планированием» и доказывал, что идеологические дискуссии «левых» и «правых» – это лишь дань прошлому, не имеющая значения в современных реалиях. Конференция Лейбористской партии, состоявшаяся в 1963 г., приняла программное заявление «Лейбористы и научная революция». Выступая с обоснованием его основных положений, Вильсон заявил: «На этой конференции во всех наших планах на будущее мы заново определяем и заново конкретизируем наше понимание социализма в соответствии с условиями и требованиями научной революции». Государство определялось при этом как основной двигатель научно-технической революции, способный в сотрудничестве с «обеими сторонами промышленности» (предпринимателями и тред-юнионами) осуществлять накопление и целесообразное перераспределение материальных ресурсов. Провозглашалась необходимость всесторонней модернизации промышленности, укрепления финансовобюджетной системы, обеспечения «участия» наемных работников распределении доходов предприятий. Вильсон подчеркивал, что правительству необходимо заниматься «реальной политикой», поскольку наступила «эра конца идеологии». Заметное влияние на идеологию послевоенной социал-демократии оказала теория плюралистической демократии. У истоков этой концепции стояли представители английского фабианского движения и «гильдейского социализма» начала ХХ в. В развернутой форме теория плюралистической демократии была представлена в 1930-х гг. в трудах английского лейбориста Гарольда Ласки, а впоследствии развита Е. Фрэнкелем, Р. Далем, Д. Стречи. Идея «плюралистической демократии» опиралась на представление о существовании в обществе множества социальных групп, образующихся на самых различных уровнях и гибко меняющих свой состав. Поэтому никакого устойчивого большинства, способного создать ту или иную форму классовой демократии, не существует. Демократия, по мнению «плюралистов», представляет собой динамичный процесс «борьбы интересов», в результате которого власть переходит к тем группам, которые способны достичь компромисс и взаимодействовать в ходе конкурентной борьбе с другими группами. В современных условиях эта особенность демократии становится все более заметной, поскольку опирается на «распыление собственности» и нарастание общественной роли наемного труда (в том числе, влияние «менеджериальной революции»). На смену централизованной организации власти приходит «плюралистическое государство», в котором парламентскую систему дополняют органы представительства профессиональных интересов, местное самоуправление, объединения деятелей культуры и образования, независимые церкви и т.д. Тем самым происходит дисперсия (рассеяние) государственного суверенитета: политическая власть рассредоточится по многочисленным объединениям, представляющим различные социальные интересы. Характерные изменения претерпела в 1960-х – 1980-х гг. и деятельность Социнтерна. В. Брандт, У. Пальме, Б. Крайский, Ф. Миттеран, Ф. Гонсалес попытались придать международному социал-демократическому движению более современный, динамичный характер. Нарастающий кризис «государства благосостояния» в странах Запада, снижение активности рабочего профсоюзного движения, изменения на мировой арене заставляли искать новые формы и цели политической деятельности. Партии Социнтерна все большее значение начали придавать поддержке национально-освободительных движений в странах «третьего мира», укреплению международно-правовой системы, проведению политики разоружения. Активизиро- 16 вались контакты Социнтерна с ООН, ЮНЕСКО, Движением неприсоединения и другими международными организациями. Обновленная идеологическая платформа была закреплена в программных документах – Уставе, принятом на конгрессе в Лиме в 1986 г., и Декларации принципов, принятой на конгрессе в Стокгольме в 1989 г. Концептуальную основу Стокгольмской декларации составил последовательный синтез понятий «демократия» и «социализм», что в свою очередь позволяло декларировать демократический социализм как сбалансированное сочетание идеалов свободы, справедливости и солидарности. Впрочем, подобная риторика была совершенно обычна для социал-демократических документов. Важнее, что Стокгольмская декларация продемонстрировала явный крен социал-демократической политики в сторону глобализма. В этом документе подчеркивалось, что, уважая национальные особенности различных стран и их исторический опыт, международное социал-демократическое движение опирается на единое понимание своих принципов и целей. К тому же практически все актуальные общественные проблемы имеют глобальный характер – от интернационализации экономики и широкого доступа к информации до безудержной урбанизации и индустриализации, деградации биосферы и иррациональной эксплуатации жизненных ресурсов. В такой ситуации, подчеркивается в Стокгольмской декларации, «мечта о единой семье всех народов перестала быть утопией, но все более становится практической необходимостью». В области практической политики подобная установка порождала два вектора. С одной стороны, задачами социал-демократии объявлялась борьба за продолжение международной разрядки, ограничение вооружений, снижение противоречий в отношениях мирового Севера и Юга, упрочение принципов справедливости и равенства в межгосударственных отношениях, укрепление институтов международного сотрудничества и координации. Но, с другой стороны, был поставлен вопрос и о выработке своего рода универсальных рецептов для политики XXI века – программных установок, позволяющих социал-демократическим партиям бороться за власть и проводить актуальные общественные преобразования в своих странах. В этом смысле принципы «демократической политики» недвусмысленно противопоставлялись «силам хаоса, которые могут разрушить нашу планету», и ориентировались на «создание интегрированного общества, обеспечивающего всеобщее благосостояние». В частности, подчеркивалась приверженность модели смешанной экономики, обеспечивающей социальный контроль над производством и инвестициями, а также приоритет общественных интересов благодаря национализации и государственной собственности. Шла речь и об усилении международного контроля за действиями транснациональных корпораций, включая «обеспечение общих прав для всех профсоюзов в рамках таких корпораций». Стратегической целью экономической демократии провозглашалось не решение ситуативных задач, а последовательное обеспечение каждому человеку возможности влиять на использование и распределение средств производства. Равным образом, как утверждалось в Стокгольмской декларации, «правительство должно функционировать не просто как “ремонтная мастерская” для устранения ущерба, нанесенного рыночными диспропорциями или неконтролируемым применением новых технологий, а обязано регулировать рынок в интересах людей и обеспечивать рабочим выгоду от использования технологий, содействовать приобретению необходимого производственного опыта, проведению досуга и дальнейшему совершенствованию личности». «Либеральный консенсус»: становление неолиберализма. Важную роль в эволюции либеральной идеологии в ХХ в. сыграли драматические события Второй мировой войны. В противостоянии гитлеровского блока, Советского Союза и западных держав проявилось непримиримое соперничество трех идеологических доктрин – нацизма, коммунизма и либеральной демократии. Победа любой из сторон открывала путь к перестройке всей глобальной политической системы. Особенно показательным стал стремительный идеологический дрейф американской политической элиты. В считанные годы жесткий изоляционизм администрации президента Ф. Рузвельта сменился на стратегию атлантической солидарности и оформления нового мирового порядка под эгидой Объединенных наций. Британский лидер У. Черчилль активно поддерживал такую интерпретацию союзнических отношений. «Силы одного оружия недостаточно, – говорил он, – К нему мы должны добавить силу идей. Говорят, что мы не должны позволить вовлечь себя в теоретический спор между нацизмом и демократией, но ведь этот антагонизм и существует. Именно это столкновение моральных и духовных ценностей придает свободным странам значительную долю их силы». Первым шагом к оформлению идеологической программы антигитлеровской коалиции стало принятие Рузвельтом и Черчиллем на встрече 9 августа 1941 г. в бухте Арджентиа Атлантической хартии. В этой декларации заявлялось, что после уничтожения нацистской тирании должен быть установлен мир, обеспечивающий безопасность всем нациям и «свободное бытие всех людей», гарантировано право всех народов на свободный выбор формы правления. В Декларации Объединенных Наций, принятой 1 января 1942 г. Великобританией, США, СССР и Китаем, также было подчеркнуто, что победа над нацизмом является необходимым условием «защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы, а также прав человека и справедливости». Несмотря на последующую конфронтацию в отношениях бывших союзников по антигитлеровской коалиции концепция ООН и в дальнейшем строилась именно на либерально-демократических принципах, в духе идей естественных прав человека и народного суверенитета. Надеждам Рузвельта на установление прочного послевоенного мира с помощью международного режима «четырех полицейских» (США, Великобритании, СССР и Китая) не суждено было сбыться. Новый президент США Г. Трумэн взял курс на конфронтацию с Советским Союзом и фактически объявил «крестовый поход» против коммунизма. Он был свято уверен в мощи своей стране и особой миссии американского народа. Уже в первой своей речи в должности президента Трумэн заявил: «Мы добились ведущей роли в мире, которая зависит только от нашей военной и морской мощи. Америка вполне может вести человечество к миру и процветанию». Подобные идеи являлись отражением не только новых геополитических планов, но и психологических комплексов, исторически присущих янки, – наследия протестантской политической культуры с характерными для нее морализаторством, провиденциализмом, ощущением избранности и превосходства «самой свободной нации», ее особой ответственности перед Всевышним за собственный успех и судьбы человечества. Американский провиденциализм органично соединился с антикоммунистической пропагандой и гипертрофированной идеей «защиты духа свободы» во всем мире. Именно с этого времени «западный» образ жизни начал ассоциироваться с американским, а не европейским, а понятие «либеральный» оказалось окончательно оторвано от европейской гуманистической традиции. У. Черчилль, ставший в послевоенные годы одним из главных глашатаев холодной войны, очень емко охарактеризовал основы такого миропонимания. В своей знаменитой фултонской речи 5 марта 1946 г. он призывал к объедине- 17 нию всех народов, борющихся за свою свободу, на основе исторических, духовных и политических ценностей именно англоязычного мира. К этим ценностям Черчилль отнес «главные понятия свободы, имеющие прямое отношение к каждому очагу», краеугольные камни «истинной свободы и демократии» – конституционный порядок, право народа изменять характер или форму правительства при обязательном торжестве свободы слова и мысли, свободу общества от влияния любой партии. Западному миру, колыбелью которого, по мысли Черчилля, стала англосаксонская цивилизация, угрожает тирания, и эта тирания олицетворена вполне конкретным режимом – советским коммунизмом. «Мой долг – прокомментировать факты и некоторые моменты нынешней ситуации в Европе так, как их понимаю я, – заявлял Черчилль. – От Штеттина на Балтийском море до Триеста в Адриатике поперек континента опустился железный занавес». Объявив «крестовый поход против коммунизма», западная политическая элита сделала ставку на консолидацию общественного мнения своих стран вокруг либерально-демократических ценностей. Идея «защиты свободы» стала не только пропагандистским лозунгом, но и важнейшей частью политической культуры западного общества. Сложился своеобразный «либеральный консенсус» всех ведущих политических сил, когда специфика программных установок тех или иных партий и общественных движений являлась лишь дополнением к базовым принципам либеральной демократии – признанию приоритета прав и свобод личности, правового характера государственности, договорного принципа общественных отношений. Огромное мобилизующее значение играл и образ врага – гротесковое, нарочитое представление о «советской империи зла». Однако «либеральный консенсус» парадоксальным образом нанес удар по преемственному развитию самой либеральной идеологии. В условиях холодной войны пропаганда, обращенная на страны советского блока и «третьего мира», формировала представление о «свободном образе жизни» с использованием самых ортодоксальных клише классического либерализма в духе «laissez faire». Тот либерализм, который якобы скрывался за «железным занавесом» и объединял западный мир, рисовался как тотальное торжество свободы и защищенности человеческой личности. Однако реальная государственная политика в странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. развивалась в совершенно ином направлении и уже опиралась на неолиберальный идеи «государства всеобщего благосостояния», «устойчивого развития» и «смешанной экономики». Американский философ Дж. Дьюи охарактеризовал эту смену идеологических ориентиров следующим образом: «Политика [нео]либерализма… нацелена на продвижение” социального законодательства”, осуществление правительством социальных услуг. Это знаменует решительный отказ от либерализма laissez-faire и имеет существенное значение, просвещая мысль общества относительно возможностей организованного социального контроля». Таким образом, если идеологи социального либерализма видели в реформах лишь вынужденную меру, необходимую для защиты естественного хода общественного развития, и сохраняли мировоззренческий дух классического либерализма, то неолибералы сделали решительный шаг к системной социальной политике государства. Сам термин «неолиберализм» в смысловом плане оказался скорее собирательным, нежели концептуальным. Терминологическая путаница была особенно характерна для Европы, где к лагерю неолибералов зачастую причисляли и либертаристов, и неоконсерваторов, и обычных технократов – то есть всех, кто оказался на политическом поле между «левыми» социал-демократами и «правыми» христианскими демократами. При этом существенная разница между неолиберализмом и социальным либерализмом, как правило, не проводилась (поскольку, в отличие от США и Великобритании, в континентальных странах Европы идеология социального либерализма на рубеже XIX-XX вв. практически не успела сформироваться), а реалии холодной войны способствовали развертыванию агрессивной пропаганды классических либеральных ценностей в духе «laissez faire» в противоборстве с коммунистической идеологией. Итогом стало почти полное выхолащивание собственно либеральной идеологии и подмена ее целым спектром разнообразных технократических концепцией и теорий. Если не принимать в расчет эту терминологическую путаницу и рассматривать неолиберализм именно в контексте преемственной эволюции либеральной идеологии, то можно вычленить ту концептуальную основу, которая и позволяет «идентифицировать» ряд течений общественной мысли как «неолиберальные». Принципиальным отличием неолиберализма от иных версий либеральной идеологии является идея системного социального контроля. При очень широком разбросе мнений о целях и масштабах государственной политики идеологи неолиберализма были едины в признании государства не «неизбежным злом», а главенствующим общественным институтом, влияние которого должно распространяться на все сферы жизни. Речь, конечно, не шла о тотальном огосударствлении общества или реализации с помощью государства некоего Большого Проекта. В неолиберальном понимании социальный контроль – это стимулирование, а не принуждение. Выступая за значительное расширение полномочий государства, неолибералы не призывали к унификации общественного развития. Они исходили из убеждения в том, что новое качество государственной политики определяется естественным и эволюционным изменением самого общества, а не борьбой классовых сил или политических группировок. Именно новое качество общества, а точнее новые запросы человека требуют отказаться как от сословной корпоративности, так и индивидуалистической анархии. Тем самым, неолиберализм сохранил присущее всем либеральным теориям признание приоритета интересов гражданского общества. Однако вместо договорного сообщества индивидов неолибералы ориентировались на сложное сочетание индивидуальных, групповых, общенациональных и даже общечеловеческих интересов. По их мнению, социальное пространство современного общества становится столь сложным и многоярусным, что ему требуется интегратор – и с этой ролью может справиться социальное правовое государство, «государство всеобщего благосостояния». Неолиберальная идеология «государства благосостояния». Сосредоточение неолиберальной мысли на проблемах социального управления привело к тому, что статус политической теории стали приобретать самые разнообразные фундаментальные и прикладные научные концепции. Вся предыдущая история либерализма была связана с острой политической борьбой, яркими мировоззренческими дискуссиями, напряженными философскими исканиями. Неолиберальные теории, напротив, создавались «в тиши кабинетов». Их родоначальниками и пропагандистами были профессиональные экономисты, социологи, политологи, юристы. Особенно заметную роль сыграли представители, институционализма неокейнсианства и ордолиберализма. Институционализм – это междисциплинарное направление научных исследований, зародившееся в США в первой половине ХХ в. Его основоположники Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл еще в 1920-х гг. начали разрабатывать проблемы социального контроля. Особое внимание ими уделялось роли неформальных коммуникативных правил, культурных тра- 18 диций и стереотипов в развитии общества. Предполагалось, что все эти «институции» («установления») складываются спонтанно, как побочный результат взаимодействия множества людей, преследующих собственные интересы. Но в дальнейшем «институции» приобретают устойчивый характер и оказывают мощное регулирующее влияние на общество. Поэтому социальная стабильность, по мнению институционалистов, зависит не только от эффективности, но и от исторической преемственности институциональной сферы, ее сбалансированности, тесной взаимосвязи формальных и неформальных институтов. Торстейн Веблен одним из первых в западной науке обратил внимание на растущую общественную роль инженерно-технической интеллигенции и сформулировал основы теории «революции менеджеров» – ненасильственного установления режима технократии или, как его называл Веблен, «режима трудового мастерства, управляемого техниками». Веблен считал, что по мере развития индустриального общества формируется иерархичная система производственного управления, постепенно охватывающая все сферы жизни. «Благосостояние общества безоговорочно связано с должной работой индустриальной системы и, следовательно, со столь же безоговорочным контролем над ней со стороны инженеров, кто единственно компетентен для этого», – писал он. Джон Коммонс отводил примерно такую же роль правительственной бюрократии. Уэсли Митчелл также поддерживал идею организации национального планирования при тесном взаимодействии государства и технократической элиты общества. После Второй мировой войны институционализм превратился в одно из ведущих течений общественной мысли. В исследованиях М. Ориу, Дж. Гэлбрейта, Дж. Бьюкенена, У. Ростоу, Г. Мюрдаля, Дж.М. Кларка, складывалась целостная концепция развития индустриального общества. Особенностью этих работ стало использование междисциплинарной методологии, в том числе соединение принципов структурно-функционального анализа и историзма (когда объекты институционального исследования рассматриваются в их структурной и функциональной взаимозависимости, а также с точки зрения исторической обусловленности их развития). Стремление найти единую основу для анализа экономических, политикоправовых, социально-психологических и культурно-исторических явлений придало теориям институционализма ярко выраженный идеологический характер, несмотря на их нарочитую наукообразность и академизм. В исследованиях институционалистов доказывался тезис о гибели «старого» капитализма с присущими ему социальным неравенством, забвением общечеловеческих интересов, кризисами и диспропорциями. Развертывание научнотехнической революции и усиление государственного регулирования рассматривались ими как предпосылка еще более радикальных общественных изменений. Суть этого процесса усматривалась в переходе от спонтанного общественного развития к упорядоченному целенаправленному прогрессу, движущей силой которого должны были стать крупные корпорации. Институционалисты доказывали, что современный менеджмент представляет собой образ принципиального нового типа социальных отношений, лишенных классового антагонизма. Реализация управленческих принципов в масштабах всего общества должна будет привести к созданию «государства всеобщего благосостояния», или «общества благоденствия». Термин «общественное благоденствие» впервые предложил шведский неолиберал Гуннар Карл Мюрдаль. В работе «За пределы государства благоденствия» он представил развернутое обоснование идеи сочетания рыночных принципов с государственным регулированием. Цель такого синтеза Мюрдаль видел в «приведении экономики в соответствие с интересами большинства граждан». Смешанная экономическая модель, по его мнению, должна обладать строгой институциональной упорядоченностью, когда действия бизнеса осуществляются строго в рамках законности, политика правительства опирается на системное планирование, а выбор стратегии экономического развития опирается на научное прогнозирование. Но в современных условиях, по мнению Мюрдаля, эффект такого управляемого экономического развития уже начал снижаться. Поэтому необходимо активно использовать «кумулятивный» характер социальных изменений. Мюрдаль указывал на «существование такой взаимозависимости всех факторов в социальной системе, при которой любое изменение в каком-либо факторе вызывает изменения в других факторах... Благодаря процессу взаимодействий... вся система получает импульс к движению в направлении первоначального изменения, но заходящему значительно дальше его». Поэтому активная социальная политика государства благоденствия не только закрепляет справедливость в системе общественного потребления, но и выступает мощным фактором экономического роста. Следующим шагом должно стать использование «коммулятивного» эффекта «за пределами государства благоденствия», то есть в рамках мировой экономики. Но Мюрдаль подчеркивал, что для достижения такого эффекта необходимо отказаться от колониализма и преодолеть неравенство между индустриально развитыми и слаборазвитыми странами. На смену стихийному и конфликтному развитию мировой экономики должна прийти экономическая интеграция. И успешность такого развития зависит не только от технико-экономической модернизации азиатских и африканских обществ, но и их социально-психологической трансформации – изживания предрассудков и раболепия перед властями, закрепления чувства ответственности и трудовой дисциплины, развития честолюбия, предприимчивости, инициативы. Основой этих изменений должна стать последовательная демократизация политических отношений. Схожие идеи высказывал в своих трудах французский правовед Морис Ориу, разработавший неолиберальную версию теории плюралистической демократии. Ориу считал, что при анализе современных политических процессов необходимо перейти от проблемы взаимоотношений личности и государства к вопросу о взаимодействии социальных институтов и сообществ. «Социальные институты, – утверждал он, – представляют собой организации, включающие в себя людей, а также идею, идеал, принцип, которые служат своего рода горнилом, извлекающим энергию этих индивидов». Ключевую роль Ориу отводил корпоративным институтам (государству, церкви, профсоюзам, ассоциациям и т.д.), которые позволяют интегрировать определенные сообщества людей, институциональные структуры и социальные идеи. Но одновременно Ориу подчеркивал, что плюралистическая демократия может существовать только при наличии активной воли индивидов. «В динамичной концепции социальной жизни, – утверждал он, – это означает, что усилия индивидов являются действием, тогда как усилия групп – противодействием, призванным уравновесить действия индивидов». Таким образом, под «общественным благоденствием» неолибералы-институционалисты понимали не только высокий уровень жизни граждан, но и особое состояние общества. Основным средством обеспечения общественного благосостояния они считали создание социально ориентированной смешанной экономики, основанной на многообразии форм собственности, стратегическом государственном планировании, оптимизации производственного управления и потребления. Эти политические выводы институционалистов во многом были созвучны неокейнсианским экономическим теориям. Родоначальниками неокейнсианства являлись Э. Хансен, Е. Домар, Р. Харрод. Вслед за Кейнсом они считали необходимым 19 фактором развития современной экономики активную налогово-бюджетную и кредитно-денежную политику государства. Однако в отличие от классического кейнсианства речь шла не об антикризисном регулировании во имя защиты естественных рыночных механизмов, а о комплексном стимулирующем воздействии на экономику. Стратегической задачей неокейнсианцы считали обеспечение сбалансированного потребительского спроса, максимально полной занятости и высокой инвестиционной активности при сохранении стабильного валютного курса, низких темпов инфляции и умеренного бюджетного дефицита. Фактически, речь шла о создании «смешанной экономики», где государственное регулирование становилось важнейшим фактором интенсификации рыночных процессов. Неокейнсианская теория обосновывала также идею длительных фаз в развитии экономики (трендов), когда факторы кризисного и нормального развития экономики не противопоставлялись друг другу, а рассматривались в качестве взаимосвязанных, объективно обусловленных явлений. На этой теоретической основе была сформирована концепция устойчивого экономического развития. Ее сторонники полагали, что государственное регулирование способно обеспечить максимизацию экономических результатов на каждой фазе цикла и на этой основе – не только стабильное общественное благосостояние, но и бескризисное экономическое развитие. Важный вклад в становление концепции «государства благосостояния» внесло еще одно течение неолиберальной экономической мысли – Фрайбургская школа ордолиберализма (лат. «ордо» – порядок, строй). Основателем ее являлся немецкий экономист Вальтер Ойкен. Ордолибералы более последовательно выступали в защиту свободного рыночного механизма, но считали наилучшим средством его защиты государственное регулирование. Основной задачей государства, с их точки зрения, является создание такого порядка, когда свободное предпринимательство и конкуренция естественным образом приведут к отбору наиболее эффективных форм производства. Само слово «порядок» использовалось ими в том же смысле, что и распространенное в англосаксонской литературе понятие «правила игры», то есть некие общие, «рамочные» установки. «Важной задачей национальной экономики, – утверждал Ойкен, – является преодоление мнений и идеологий заинтересованных групп… Хозяйственный порядок есть индивидуальное явление. Это сущностный, или естественный порядок, соответствующий сути человека и сути дела». Общий смысл ордолиберальной теории сводился к тому, что государство ответственно за создание рамочных условий формирования экономического строя, тогда как сам ход хозяйственного процесса должен сохранить естественный спонтанный порядок. В послевоенный период немецкие ордолибералы уделили особое внимание социальным аспектам этой концепции, выдвинув идеи «благосостояния для всех» и «собственности для всех». «Отец» немецкого послевоенного «экономического чуда» Людвиг Эрхард разработал на основе идей ордолиберализма концепцию социального рыночного хозяйства. Эрхард утверждал, что рыночная экономика сама по себе социальна. Общество, построенное на принципах свободы и состязательности, в наибольшей степени раскрепощает творческую энергию и инициативу человека. Именно этот дух состязательности, а не вмешательство государства или корпораций, обеспечивает экономической и социальный прогресс. Государство же должно использовать свои юридические и политические полномочия для того, чтобы превратить принципы свободной и справедливой конкуренции в устойчивый порядок социальных отношений. «Представляющийся мне идеал, – писал Эрхард, – покоится на том, чтобы человек мог сказать: “У меня достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хочу сам нести риск в жизни, хочу быть ответственным за свою собственную судьбу. Ты, государство, заботься о том, чтобы я был в состоянии так поступать”». Таким образом, экономическая свобода, по мнению Эрхарда, должна сочетаться с «социальным выравниванием», преодолением слишком большого разрыва в благосостоянии граждан. Но речь не может идти об уравнительной политике. «Социальное обеспечение не означает социальное страхование для всех, – утверждал Эрхард. – Оно не означает перенесения индивидуальной ответственности человека на коллектив. Вначале должна быть собственная личная ответственность, и только тогда, когда одной этой ответственности оказывается мало или она безрезультатна, вступают в силу обязательства государства или общества в отношении человека». Этот принцип гибкого сочетания индивидуальной и коллективной ответственности получил название субсидиарности и был более подробно раскрыт в концепции христианской демократии (сам Эрхард являлся одним из лидеров христианско-демократического движения в послевоенной Германии). Христианская демократия. В период понтификата Пия XI (1922-1939) Католическая церковь оказалась в очень сложном положении. Европа была охвачена волной фашизации. После событий испанской гражданской войны республиканское движение и, в особенности, политические действия коммунистов и анархистов, стали вызывать острое неприятие католиков. Фашистские движения, напротив, подчеркнуто лояльно относились к Католической церкви. Ватикан оказался перед сложным выбором. Не втягиваясь напрямую в идеологическое противостояние и геополитическую борьбу на мировой арене, католические клир не мог оставаться в стороне от проблем своей паствы. В этих условиях Пий XI в программных энцикликах «Ubi arcano Dei» (1922) и «Quadragesimo anno» (1931) сформулировал обновленные принципы социального католицизма. В основу их были положены идеи корпоративного устройства общества и субсидиарности. Корпоративизм Пий XI ассоциировал с укреплением органического социального порядка и христианской солидарности: «Всё [общественное] тело, связанное и соединенное узами членов, которые оказывают друг другу взаимную помощь, и каждый из которых действует в соответствии со своими функциями, растет и совершенствуется в христианской любви». Принцип субсидиарности он формулировал следующим образом: «Как не дозволено, с целью передачи обществу, отнимать у отдельных лиц то, что последние могут выполнить собственными силами и мерами, так одинаково нельзя передавать более значительной организации то, что может быть сделано меньшими и более слабыми обществами. Целью всякого вмешательства в общественные дела является подкрепляющая помощь членам социального организма, а не их разрушение и поглощение». Сочетание корпоративизма и субсидиарности, по мысли Пия XI, могло обеспечить духовное, политическое и социальное единство общество без нарушения прав человека на частную жизнь и стремление к своему благу. И в такой интерпретации христианский солидаризм оказался чрезвычайно близок к принципам сословно-корпоративной политики, которую проводили фашистские режимы в Австрии, Италии, Франции (в годы Второй мировой войны), Испании, Португалии. Пий XI действительно считал, что сосредоточение и использование «государственной воли» для упрочения «морального порядка» в обществе не только оправдано, но и желательно. «Государство не может не заниматься воспитанием. Его вклад – это сотрудничество, направленное на предоставление необходимого и достаточного», – писал он. Однако по отношению к «безбож- 20 ным» тоталитарным режимам в СССР и нацистской Германии Пий XI занял самую жесткую позицию. «Кто возводит расу, или народ, или государство, или частную форму государства, или власть имущих, или иную какую-либо фундаментальную ценность человеческого общества, – как бы необходимы и почетны ни были их функции в мирских делах, – кто возводит эти понятия превыше принадлежащего им достоинства и обожествляет их до степени идолопоклонства, тот искажает и извращает мировой порядок, замышленный и сотворенный Богом; он далек от истинной веры в Бога и от того представления о жизни, которое поддерживает вера», – заявлял Пий XI. Поражение фашизма в годы Второй мировой войны привело к резкому изменению идеологического курса Католической церкви. Заметная либерализация католицизма произошла уже во время понтификата Пия XII (1939-1958). Так, например, Пий XII обозначил приоритетное значение защиты прав человека как основы нравственных основ общественной жизни. При этом он предложил достаточно новое для Церкви понимание естественных прав, утверждая, что «основополагающее право пользоваться материальными благами земли», которое от природы имеет каждый, и частное присвоение этих благ являются важнейшими основаниями человеческого сообщества, а потому «естественному порядку, идущему от Бога, требуется частная собственность и свобода торговли». Частная собственность, при условии признания ее естественным и незыблемым правом каждого, превращается в средство раскрытия возможностей человека, равно как и в действенный инструмент процветания общества. Но одновременно Пий XII подчеркивал, что подлинной целью экономической жизни является не материальное изобилие, а «надлежащее развитие личности ее участников». И эта задача не может быть решена лишь путем справедливого распределения материальных благ. Более того, с нею не может справиться в одиночку ни сам человек, ни государство. Личность человека может раскрыться лишь в семье и общине, «наделяющих человека волей к ответственности». Перенос тех принципов взаимоотношений, которые характерны семье и общине, на уровень нации и государства, Пий XII опередил как социальный персонализм. Таким образом, Пий XII сделал серьезный шаг к признанию либеральных основ западной цивилизации. Правда, в годы его понтификата Ватикан по-прежнему негативно относился к чрезмерной политизации христианской общественной жизни. Тем не менее, почти во всех странах Западной Европы христианско-демократические партии сумели в послевоенные годы либо прийти к власти, либо стать влиятельными участниками правящих коалиций. Это было связано с тем, что именно христианские демократы заполнили тот идеологический вакуум, который образовался после разгрома нацизма и его союзников. Естественно, что на политической арене активно действовали и партии иных политических «оттенков». Но избирателей подкупало стремление христианских демократов не только предлагать те или иные рецепты экономического восстановления и политической стабилизации, но и свое видение нравственного возрождения Европы. Как отмечалось в программе западногерманской ХДС, «из христианской веры нельзя вывести какую-то определенную политическую программу», но «христианское понимание человека образует этическую основу для ответственной политики». Преимуществом христианскодемократических партий была и их способность соединить в своих программных установках принципы либерального и социального консерватизма, умеренный реформизм и пропаганду новой коллективной идентичности, основанной на идеалах «либеральной христианской цивилизации». Так, например, христианские демократы Австрии при образовании Народной партии в 1945 г. объявили ее программными принципами «персонализм», «солидарность», «субсидиарность». Эти же принципы вошли в программные документы Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в ФРГ, Христианско-демократической народной партии Швейцарии, Христианско-демократической партии Италии, Христианскосоциальной народной партии Люксембурга, Христианско-демократического альянса Нидерландов, бельгийских Социальнохристианской партии и Христианской народной партии. Но все эти партии дистанцировались от любых идей, связанных с клерикализмом, от принципа корпоративизма, на основе которого в предвоенные годы обозначилось сотрудничество фашистских режимов и католических кругов. Не разделяли христианские демократы идеалы этатизма и органической демократии. «Принцип абсолютного приоритета личности, ее достоинства, в том числе и по отношению к государству, – это прямая производная от западного христианства», – утверждал лидер ХДС Конрад Аденауэр. Скептическое отношение многих христианских демократов вызывали также идеи конфессионального образования, патронажа церкви по отношению к институту семьи и брака, создания католических рабочих профсоюзов. Такая позиция делала христианско-демократические партии открытыми для представителей всех христианских конфессий, превращала их в межконфессиональные и даже надконфессиональные. В политическом же отношении христианско-демократические партии оказались своеобразным правым флангом «либерального консенсуса» 1960-х гг., внеся большей вклад в реализацию стратегии «государства всеобщего благоденствия». В эти же годы разительно изменилась и позиция Ватикана. Иоанн XXIII, избранный на Святой престол в 1958 г., провозгласил политику аджорнаменто – решительной модернизации католицизма и превращения его в активную силу общественного прогресса. В своих энцикликах он признавал социализацию «важнейшей отличительной чертой эпохи», подчеркивая, однако, что «люди есть и должны быть основой, целью и субъектом любых институтов, в которых происходит социальная жизнь». Церковь, по его мнению, не должна выполнять в современном мире властные функции. Но она является частью этого мира, и общий процесс социализации неизбежно вовлекает Церковь в решение самых насущных задач, усиливает ее роль как общественного института, а не только мистического тела Христова. Осмыслению роли церкви в обществе был посвящен II Ватиканский собор (1962-1965). Его участники связывали нарастание кризисных явлений в обществе с распространением технократической культуры и ее гибельным воздействием на духовное воспитание человека, а также торжеством индустриального типа общества, который провоцирует «разлад между специализацией человеческой деятельности и целостным взглядом на вещи». Не отрицая значимость социального прогресса, они указывали на необходимость признания его духовной сущности. Социальный порядок должен «постоянно оборачиваться во благо личности, то есть уровень объективных условий должен подчиняться уровню личностей, а не наоборот». В принятой на Соборе Пастырской Конституции впервые было однозначно заявлено о том, что Церковь занимает политически нейтральную позицию, потому что социальный порядок должен быть направлен не на реализацию той или иной идеологии, а на предоставление каждому человеку средств для «подлинно человеческой жизни» – пищи, одежды, жилища, права на создание семьи, на труд, уважение, доброе имя, защиту своей частной жизни. Жесткому осуждению подверглись в Конституции все действия, направленные против человеческой жизни и достоинства, в том числе геноцид, аборты, «телесные и нрав- 21 ственные мучения», недостойные условия труда, рабство, проституция, «попытки поработить человеческую душу». Немало споров на Собор вызвало принятие «Декларации о религиозной свободе». Этот шаг открывал Церкви путь к диалогу с людьми любых конфессий и убеждений. «Человеческая личность имеет право на религиозную свободу, – было заявлено в Декларации. – Эта свобода состоит в том, что все люди должны быть свободны от принуждения со стороны как отдельных лиц, так и социальных групп, а также какой бы то ни было человеческой власти». Столь же большое значение имели принятые на Соборе «Декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям» и «Декрет об экуменизме». В них подчеркивалось уважение католической церкви к духовным и нравственным ценностям нехристианских религий и к присущему им пути познания Бога, впервые признавалось, что достижение экуменического единства всех христиан является важнейшей задачей Церкви, хотя и утверждалась идея о «католических началах экуменизма». Голлизм – социал-консервативная доктрина эпохи «государства всеобщего благосостояния». На протяжении 1920-х – 1930-х гг. радикализация (а фактически – фашизация) социального консерватизма в Европе приобрела огромные масштабы. И хотя прочные фашистские режимы сложились лишь в нескольких странах, но политические движения такого толка возникли от Финляндии и Румынии до Франции и Великобритании. Вторая мировая война остановила эту волну радикализма. Вместе с фашизмом вне закона на многие годы оказалась и политическая риторика социального консерватизма. Исключением, лишь доказывающим это правило, стал голлизм. Шарль де Голль являлся лидером французского Сопротивления в годы Второй мировой войны, и его обращение к идеям патриотизма, надклассовой солидарности и «величия Франции» не воспринималось в качестве возрождения фашизма. Впрочем, немало англо-американских политологов считали де Голля именно неофашистом. Многие идеологемы голлизма действительно ассоциировались с французским фашизмом. Так, голлисты доказывали, что именно многопартийная система и парламентаризм привели к коррозии государственной власти во Франции, и сама природа политических партий, по существу, противоречит идее суверенного государства. Де Голль утверждал, что партии, вне зависимости от политической ориентации, хотели бы видеть государство слабым, что позволило бы использовать его как средство для расширения собственного влияния. В противовес «режиму господства партий» де Голль предлагал возродить прямую демократию, основанную на суверенном праве народа напрямую решать ключевые вопросы национального развития (в ходе референдумов), а в остальном – полагаться на авторитетного национального лидера, избранного на всеобщих прямых выборах и стоящего над и вне партий. Именно сильное государство, персонифицированное в общенациональном лидере, может стать гарантом национальной независимости, единства, общественного порядка, социальной справедливости. Сильное государство, по мысли де Голля, не означает создание диктатуры. Диктаторский режим обречен на постоянную гонку за успехом, поскольку по мере роста среди граждан «тоски по свободе», диктатура любой ценой должна предлагать им в качестве компенсации всё новые и новые достижения и победы. Сильное демократическое государство, напротив, способно пойти даже на непопулярные меры, поскольку преследует общенациональные интересы. Тем более, что основным препятствием для проведения последовательной и жесткой государственной политики являются, как правило, конфликты между парламентскими фракциями, парламентом и правительством, правящими и оппозиционными партиями. Режим прямой демократии, опирающийся на непосредственное волеизъявление народа и политическую волю общенационального лидера, может защитить государство от таких конфликтов и обеспечить его эффективность. При этом де Голль полагал, что сильное государство отнюдь не исключает больших прерогатив парламента и не заинтересовано в ликвидации многопартийности. Но единство, сплоченность и внутренняя дисциплина должны стать главным законом для любой ветви власти, берущей на себя ответственность говорить от лица народа. «В общем, различные части французского государства составляют единое целое, достойное и способное руководить нацией, – отмечал де Голль. Социально-консервативная направленность голлизма особенно отчетливо проявилась в идее «величия Франции». Осуществляя реформы в самых разных областях – от финансовой сферы и трудовых отношений до военно-промышленного сектора и атомной энергетики, де Голль неизменно подчеркивал, что во всех своих действиях он пытается решить единую сверхзадачу – вернуть Франции ее национальное величие. «Только великие деяния способны избавить Францию от пагубных последствий индивидуализма, присущего ее народу, – утверждал он, – Наша страна перед лицом других стран должна стремиться к великим целям и ни перед кем не склоняться, ибо в противном случае она может оказаться в смертельной опасности. Я думаю, что Франция, лишенная величия, перестает быть Францией». Впрочем, голлистская идея «национального величия» была далека от шовинистического представления о превосходстве и избранности собственной нации по отношениям к другим. Величие, с точки зрения де Голля, это органически присущее Франции свойство. «Франция возникла из глубины веков, – утверждал он, – Нация эта существует уже на протяжении многих поколений…, и она обрела определенный характер, который заставляет французов в любую эпоху зависеть от своих отцов и нести ответственность за своих потомков. И пока оно не распалось, это единство людей обладает своим прошлым, своим настоящим, своим будущим, составляющим неразрывное целое». Таким образом, Франция воспринималась голлистами как нечто большее, чем страна, где живут миллионы французов. «Французы? Конечно, именно они создают Францию. Но Франция – это нечто большее, чем она является в данный момент», – утверждал де Голль. Во Франции он видел особый социальный организм, принадлежность к которому и формирует каждого француза как личность. Поэтому в политике, направленной на модернизацию экономики и укрепление международного положения страны, расширение социального законодательства и реформирование государственного устройства, голлисты видели не самоцель, а способ консолидировать нацию, вдохнуть новую жизнь в то ощущение органической целостности, которое превратило французов в Нацию-Республику. Нетрудно заметить, что такой ход рассуждений позволил голлистам соединить непримиримые, на первый взгляд, идеологические доктрины – органический консерватизм в духе Ж. де Местра, республиканскую идею Руссо и Дантона и бонапартистскую политическую философию эпохи Первой империи.