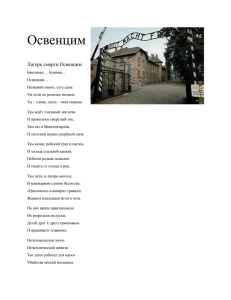

Станислав Лем ИЗ ЮНОШЕСКИХ СТИХОВ От переводчика Станислав Лем и поэзия... Пожалуй, первое, что приходит в голову — это двоюродный братец щербовской «глокой куздры» — «лопотуй голомозый» и другие шуточные стишки из рассказа «Электрибальд Трурля», пародирующие процесс сочинения стихов искусственным интеллектом. Однако, не всем известно, что свою литературную карьеру Станислав Лем начинал как лирический поэт. Репатриировавшись в 1946 году в Краков из Львова, оказавшегося на территории Советского Союза, Лем продолжил прерванное войной медицинское образование в Ягеллонском университете, к тому же периоду относятся и его первые поэтические пробы пера. Сам Лем позднее довольно скептически отзывался о своих ранних стихотворных опытах: В конце того же года или в начале следующего я начал ходить со своими стихами по разным редакциям, например, к Каролю Курылюку, когда редакция журнала “Одродзене” была еще в Кракове, который, как и другие просвещенные люди, вышвыривал меня с ними из редакции, за что я ему, впрочем, теперь очень благодарен. Я помню долгие беседы с Пшибосем, в которых поэт объяснял мне, что я пишу немного под Лесьмяна, немного под неизвестно кого, что моя строфическая версификация, за которую я держусь как пьяный за забор, ничего не стоит, но все это не помогало. Я знал свое, и мне очень нравились рифмы и кристаллическое стихосложение. А что касается Лесьмяна, то я, сколько себя помню, всегда обожал поэзию Лесьмяна. Достаточно сказать, что все эти «опусы» я напечатал у Туровича в еженедельнике «Тыгодник Повшехны»1. Впрочем, не только поэзия Болеслава Лесьмяна вдохновляла молодого Лема. Вот что он вспоминал о годах немецкой оккупации, когда ему пришлось работать автомехаником: Поэтом, которого я тогда на удивление охотно читал, был Рильке. Впрочем, это был, пожалуй, единственный немецкий писатель, которого я мог переварить. У меня тогда было два его скромных сборника, изданных в тысяча девятьсот сорок первом году в Лейпциге. Я это помню потому, что они у меня до сих пор сохранились. Некоторое время я даже пытался его переводить. Порой во время физической работы у меня в голове болталось какое-нибудь четверостишие, которое я старался тщательно перевести, как правило мне это не удавалось и польские варианты меня не удовлетворяли. До сих пор меня удивляет, что люди, якобы тонко чувствующие поэзию, публикуют переводы Рильке, которым я без колебаний даю однозначно неудовлетворительную оценку. Касается это также и переводов Сандауэра, который с филологической точки зрения порой делает все правильно, но при этом совершенно теряется погруженность Рильке в немецкий язык. В годы оккупации у меня было еще довольно посредственное представление о немецком языке, поскольку из гимназии я вынес весьма убогие познания, но вращаясь вокруг этой поэзии я дошел до определенного совершенства в немецком языке. Все глубже и глубже входил я в стилистику, фразеологию и все языковые штучки Рильке. Наверное, только я один знаю, как сильно это повлияло на мои ранние литературные опыты, а в особенности на «Магелланово облако», где разного рода «красивости» и языковая «цветистость» в большой мере являются результатом моей любви к поэзии Рильке2. Впоследствии, став уже известным писателем, Лем виртуозно использует свой стихотворческий опыт, хотя бы в упомянутых выше пародиях из «Кибериады» или в шуточных стихах, написанных для своих друзей. Сын писателя, Томаш Лем, в своей книге воспоминаний пишет: 1 Stanisław Bereś. Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Wydawnictwo literackie, Kraków, 1987, стр. 16. 2 Там же, стр. 12. В шестидесятых и семидесятых годах отец наносил визиты Щепаньским в Касинку под Краковом. Формально целью поездок в Касинку (с Басей) был сбор грибов, однако, количество лемириков, написанных отцом в книге, в которой оставляли свои записи гости, свидетельствует о том, что он, вместо того, чтобы собирать грибы, забивался в угол с авторучкой и этой книгой, по крайней мере, в период доминирования рыжиков над белыми грибами: Когда я рыжики вижу, Меня не терзает стыд, Что рыжики я ненавижу Ну что мне сделает гриб? Но с губ моих возглас смелый Срывается, рвя портянки, Когда я о гриб белый Споткнусь на лесной полянке. Вот бы здорово было кабы шляпки свои отрастили грибы размером с буханку хлеба, когда дождик прольется с неба (…) (август 1963 года)3 В предлагаемую вниманию читателей подборку вошли стихотворения Станислава Лема, публиковавшиеся в католическом еженедельнике «Тыгодник Повшехны» в 1947 — 1948 гг. Позднее Лем опубликовал их в полном собрании сочинений, объединив в цикл под названием «Юношеские стихи». Этот цикл тематически, стилистически и жанрово весьма разнороден, даже, пожалуй, эклектичен. Здесь и верлибры и рифмованная силлаботоника, здесь и любовная, и философская лирика, и даже детские стихи. Лем экспериментирует с формой, его образы порой странны и парадоксальны. Одному из верлибров, композиционно состоящему из трех частей, он дает название «Триолет». Что это? Ошибка начинающего стихотворца или намеренный прием? Тем не менее, в таких стихотворениях Лема, как «Полевое кладбище», «Не знаю, руки слепца и рожки улитки...», «Голуби вписывали в поднебесье алое...» отчетливо видно пристальное и вдумчивое внимание начинающего поэта к сложному миру, и к месту, которое занимает в нем человек. Можно спорить о художественных достоинствах стихотворений молодого Лема, но я надеюсь, что российским читателям будет интересно познакомится и с этой стороной творчества великого фантаста и философа. Владимир Штокман 3 Tomasz Lem. Awantury na tle powszechnego ciążenia. Wydawnictwo literackie, Kraków, 2009, стр. 127 — 128. ПОЛЕВОЕ КЛАДБИЩЕ Березы как следы упавших звезд. Тьма вполукруг истыкана гвоздями Крестов белесых. Быстрокрылый лес летит во мраке без конца и края И бьет хребтом о твердь тугую туч, гнетущих взгляд своими плоскостями. Лишь голос иволги встревоженной звучит, о солнечных лучах напоминая. Огнем навеки заглушенный хор. Одна лишь только глина не забыла Подземные черты угасших губ. Медь с мятой прорастает на могилах. Цветы возносят равнодушный взор над оболочками ничьими уж давно. Куда ни ступишь – всюду смерть. И тьма. Не знаю я, за что мне жить дано… 1947 * * * (Памяти Веслава Орловского, трагически погибшего в августе этого года в Татрах) В орлиных тропах, где крутые скалы Хребтами злого полёта разрезаны напополам, Молнии как подбитые птицы увязали В клубах серебряных трав. Мгла расставляла знаки. Светало. Лёгкий фиолет ваял наброски лбов. Из долины дня полуслепое тело Поднимал каменный вол. Жилы воды дрожат в стенах летучих Базальт колодцы воздуха сковал крюками. Низом черно. А он словно туча В бездну падает камнем. Потом тишина отбирает у глаз красный образ, Волосы холодны как безлюдный лес. Матери нет здесь. А ночь – добрая, Ночь подобна скале. Гора долиной еловой плывёт , Облака как дым оседают серея, Словно Бог бросает на каменный свод Охапки белой сирени. Закопане, 1947 * * * Голуби вписывали в поднебесье алое Сетки обезумевшего Меркатора. Жаворонков архипелаг на заснеженных картах, Девичьи сны, и самого себя открывал я. Земля отдавала холодный пейзаж небесам Взгляд как птица, из тьмы вернувшаяся в гнездо, Замыкался, сброшенный с высоты, в телеса, Только сердце мерцало погасшей звездой. 1947 * * * Не знаю, руки слепца и рожки улитки, Касаясь предметов, чувствуют ли, как и я, Когда пальцы в кулак сжимаю в попытке Ощутить быстротечную плотность форм бытия. Не знаю, какое вращение атомов и электронов Канатами нервов колышет колокол-звон, Отлитый из звезд, из печали, из птичьих полетов, Из моря спокойствия. Я – сердце его. 1948 БЕТХОВЕН, ПЯТАЯ СИМФОНИЯ allegro con brio О, звезда нежнейшая, улыбка, так близко Возникаешь ты среди молний: мелодия, Струны красок в тебе, костры, пульсирующие огнисто, И скелеты железа, что пожаром обглоданы. Ты меня пробудила от яви. Когда взывает твой глас, Дышат скалы, бездна молвит каменными губами, Все грехи прощены, и светла земля голубая А когда ты молчишь, тишина – словно душа умерла. Ты меня пробудила от яви. Ты – тьма у чела. Вот уже отпадают своды хмурые День и ночь обеими обнимают руками Нашу Землю: поэму, выгравированную на черном камне, Словно полную безымянных горизонтов урну. 1948 ЛЮБОВНОЕ ПОСЛАНИЕ Вечер. Ветер выдувает Горизонт в пузырь стеклянный С золотым румяным брюшком. За окном каштаны вяжут Узелки соцветий сладких, Чтобы не забыть: весна. Паучок на тонких ножках По листу бумаги мчится, За стеною звуки скрипки, Словно кто-то шепчет: ночь. Кто-то свет в окне напротив Словно звездочку включает В ожиданьи одиноком, Кто-то словом, как ладонью, Хочет мир накрыть, как мушку, Что бывала и у нас. Но всего того мне ближе Шелест крови, что в висок мой Безнадёжно, словно в стену, Бьётся, чтобы помнил я. Вот звезда в зрачках бессонных Расплылась пятном белёсым, Тот, кто зорко бдит – теряет. Вот и малый сон, как будто Он был создан для ребёнка, В нём звучит одно лишь слово, То ли смерть, то ли любовь. Может это тьма и только, Может крови песня смолкла, А ладонь, как вздох украдкой – ............................... Мне сон приснился цвета твоих глаз. 1948 МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ I Вечер детям, чтоб крепче уснули, Сыпал сны под веки, как только умел, В унисон настраивал ульи И в пустых ракушках шумел. Ночь, сняв звёздочку с небосклона, Превратила её в певчих птичек А сон в лес ушёл, напевая И покручивая ключик скрипичный. II Месяц с подбитым сизым глазом Таращился во мрак глубокий, Потом он вдруг, заметив землю, Напялил тучу набекрень и Надул серебряные щёки. Ветер, хозяин горизонтов, Шуршал листвою, словно книгой, В которой судеб ход предсказан. Во мраке резал тротуары И звёздные ваял узоры. Но, наконец, в дупло на дубе, Животик втиснув свой воздушный, Как нетопырь вниз головою, Уснул печально и лилово. 1948 ИЗ ЦИКЛА «НАСЕКОМЫЕ» I. Ночная бабочка Крылья ночной бабочки из ужаса и фиолета. Под крыльями – пушистый ветер. Мир – тьма, нанизанная на сладкие шары света. Это гора лилового воздуха. II. Мотылёк Мотылёк цветет на светлом стебле воздуха. В витражи его крыльев мозаикой влитые Младенцы, царица небесная и святые, И алое сердце. Это улыбка памяти. III. Гусеница Она медленно проплывает гладью зелёных листьев, Чертит петлю маршрута слюной серебристой. Головою шёлк источает. Пока кокон ей не приснится, Она чувствует, как мир вокруг то сожмется, то удлинится. Кода Небо таится в чёрной земле. Голубого в лаве Застывшей частица — всего лишь его отсутствие в ней. Так в мире, перечёркнутом плитой великих огней, Тьма – нехватка солнца, а жизнь – страданий. 1948 ТРИОЛЕТ Павел построил дом От цветов до гнезда под стрехой. Крышу покрыл он полётом, Окна наполнил песней. Вечером Он собирал каштаны, колючие словно звёзды Тучи птиц Он объяснял тучам деревьев Маленькие слова подрастали, Менялись, как облака: Розово – фиолетово – еще грустнее. Он их укладывал в сказки, как в колыбель, Баюкал стихами. У неба его страны были железные паруса. У Яна не было дома. Он жил в улыбке, словно на острове. Покинутый девушками, Как вяз без птиц, Любовь он спрятал под веками, И не предал её сном Он уступал дорогу Деревьям и муравьям, Всегда не вполне одинокий Водил он слова Лёгкой лазурной линией Розовым плечом Струной. Пришли за ним ночью. Пётр верил в незабудки. У его отца Серебряного живого старичка Была могила Вся из пламени и кирпича. Пётр учился у отца молчанию. Девушка, которую он любил, С глазами светлее, чем воздух Грудью поймала пулю – В золотых ресницах Погасли два маленьких неба. Пётр Учился у погибшей любви. ЛЮБОВЬ Мир, раздвигаемый руками, Небо, подпёртое взглядом И мелодии снаружи Изо дня в день сжимали меня. Не пронизанные кровяной сетью Слабели ветра и огни Сминаясь, словно большие листья, У которых ребёнок вырезал жилки. Ночь вступала в меня – Образ тёмного края Затирал звук воздуха И белое дыхание цветов. Слова опадали с моих стихов. Строфы зарастали в моих книгах. Пейзажи умирали в моих глазах. В голубых и зелёных Цветы делили свои формы среди зверей, Птицы слепли в вышине Деревья были выдернуты из ткани лесов Остались только столбы поделенного пространства Бездревесно грустные. Воздух уходил из гнёзд и раковин В красном горлышке птицы Трель рассыпалась в прах. В фиолетовых и эбеневых Звезды уплывали с небес Светлячки гасли как солнца Снули жабры луны Таяли последние облака Вода мешалась с землёй Свет мешался с мраком Нисходя в досветовую тьму В моих снах вяли лица Неназванных стихов и женщин Аквамарин и охра Превращались в прах. Пейзажи умирали в глубине глаза. Актёры выходили из балаганчика Падал тяжёлый занавес На сцену пустую как смерть. Пустел склад фантазии, Прозрачные свитки мечтаний: Шёлк, плюш, муар, бархат Брокат и серебряная парча, Мои зеркала умолкли Тень вернулась к дубу Листья засыпали след дыхания Земля не кружится в солнце В жилах не кружится кровь Только ты уцелела Прошедшая через пламя, Белый девичий профиль В обугленном воображении. Застывший чёрной печатью Лист папоротника, закованного в уголь, Переживёт леса карбона Поваленные океаном. Перевел с польского Владимир Штокман