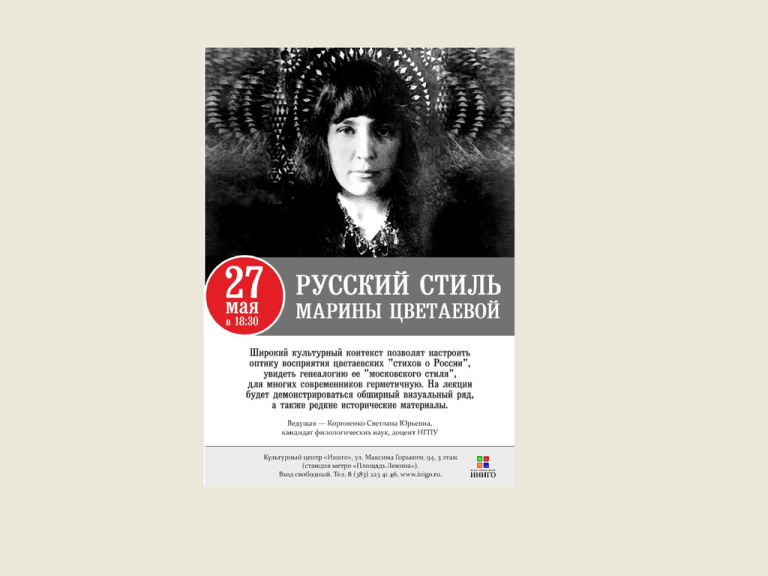

Русский стиль” Марины Цветаевой

реклама

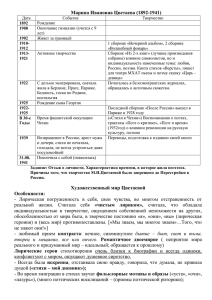

Сергей Бобров – рец. в журнале «Печать и революция» (1924) «Экзотика бутафорического реквизита, самой такой кумачевой романтики, страшная неровность, неуменье совладать ни с собой, ни со стихом, – все это заставляло подходить к Цветаевой с большой недоверчивостью. А на развалинах этих построений возник некоторый совершенно неведомого происхождения русский стиль – ни дать, ни взять козаковская дума» «Для Москвы самый печальный знак - богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающейся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой. Худшее в литературной Москве - это женская поэзия». «Адалис и Марина Цветаева пророчицы, сюда же и София Парнок. Пророчество как домашнее рукоделие. В то время как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России - лженародных и лжемосковских - неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды». О. Мандельштам «Литературная Москва» (1922) «Стихи Цветаевой имеют тысячи недостатков – они многословны, развинчены, нередко бессмысленны, часто более близки к хлыстовским песням, чем к поэзии в общепринятом смысле. Но и в самых неудачных ее стихах всегда остается качество, составляющее главную (и неподдельную) драгоценность ее Музы – ее интонации, ее очень русский и женский (бабий) говор. Самая книга? Среди ее бесчисленных полустихов-полузаплачек и нашептываний – есть много отличных строф. Законченных стихотворений – гораздо меньше. Но эти немногие – прекрасны. Они будут хорошим вкладом в антологию “отстоявшейся Цветаевой”, ядром которой по-прежнему остаются удивительные “Стихи о Москве”» Иванов Г. Почтовый ящик // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 501–502. Впервые: Цех поэтов. Кн. 4. Берлин, 1923. С. 65–73. **** Как весело сиял снежинками Ваш — серый, мой — соболий мех, Как по рождественскому рынку мы Искали ленты ярче всех. Как розовыми и несладкими Я вафлями объелась — шесть! Как всеми рыжими лошадками Я умилялась в Вашу честь. Как рыжие поддевки — парусом, Божась, сбывали нам тряпье, Как на чудных московских барышень Дивилось глупое бабье. Как в час, когда народ расходится, Мы нехотя вошли в собор, Как на старинной Богородице Вы приостановили взор. Как этот лик с очами хмурыми Был благостен и изможден В киоте с круглыми амурами Елисаветинских времен. Как руку Вы мою оставили, Сказав: “О, я ее хочу!” С какою бережностью вставили В подсвечник — желтую свечу. — О, светская, с кольцом опаловым Рука! — О, вся моя напасть! — Как я икону обещала Вам Сегодня ночью же украсть! Как в монастырскую гостиницу — Гул колокольный и закат — Блаженные, как имянинницы, Мы грянули, как полк солдат. Как я Вам — хорошеть до старости — Клялась — и просыпала соль, Как трижды мне — Вы были в ярости! — Червонный выходил король. Как голову мою сжимали Вы, Лаская каждый завиток, Как Вашей брошечки эмалевой Мне губы холодил цветок. Как я по Вашим узким пальчикам Водила сонною щекой, Как Вы меня дразнили мальчиком, Как я Вам нравилась такой... Декабрь 1914 Выставка «Ломоносов и Елизаветинское время» Бар. Н. Врангель «Императрица Елисавета и искусство ее времени // Аполлон. 1912. № 7. «… в иные эпохи появляются люди всем своим существом воплощающие свое время. Этот синтез всех идей и чувствований – тот средний тип, что выводится из тысячи сличений. Яркий пример сочетаний всех сторон искусства и жизни с образом одного лица – эпоха Императрицы Елисаветы, нераздельно сросшаяся с обликом этой Государыни. L’art ce moi, могла бы сказать Елисавета. И описывая ее, ее склонности, вкусы и привычки, говоря о ее лице, о платьях, о словах и о деяниях, каждый раз видишь те же отраженные черты в искусстве ее времени. «Незаконная дочь первого русского императора и прислужницы-немки создала помесь яркого русского лубка с любезной вычурой придворного французского искусства. Русская по характеру, беспечная, взбалмошная, смешливая, славная и добрая «Елисафет» спаяла воедино кажущиеся несоединимыми: величавость и веселый каприз, царственную пышность с простонародным пряником. Греховная и сластолюбивая, «сделавшая монастыри убежищем своих любовных похождений», добрая душа, не допускавшая смертных казней, но бившая по щекам своих придворных дам, – разве не святое это Евангелие в окладе рококо или строгий лик византийской Богородицы в засеянной разноцветными каменьями прорезной золотой ризе» Наталья Гончарова «Но вот с начала 90-х годов начинается перелом в отношении художников к народу. Как-то вдруг стало ясно, что он достоин не только жаления, но и изучения и подражания. Как-то вдруг оказалось, что, “повымахав косточки, повымотав душеньку”, он все-таки сберег “удаль молодецкую” – свою песню, свое узорочье, свою Якимову любовь к “картиночкам”» «И вот началась эпоха вторичного, но уже иного “хождения в народ”. Васнецов, Поленова, Якунчикова, Малютин – таковы были первые художники, посвятившие себя изучению народного творчества; вскоре возникло “Абрамцево” Мамонтова и “Талашкино” кн. Тенишевой. Словом, из объекта жаления народ стал субъектом национального стиля» «Вот она пишет один и тот же сюжет на тысячу ладов, в десятках стилей – в стиле египетском, кубистическом, футуристическом, в стиле русского лубка, подноса или вышивки. Вот она входит уже в хранилище народного творчества как лабораторию, а не как в некий храм» (Тугендхольд Я. Современное искусство и народность // Северные записки. 1913. № 11). …приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести. – Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге? – Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом живу... Я как-то зашел к Клюеву. Клетушка оказалась номером Отель де Франс, с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте; при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике. – Маракую малость по-бусурманскому,– заметил он мой удивленный взгляд.– Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей... – Да что ж это я,– взволновался он,– дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то – он подмигнул – если не торопишься, может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут. Я не торопился.– Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно – сейчас обряжусь... – Зачем же вам переодеваться? – Что ты, что ты – разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку – я духом. Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке: – Ну, вот – так-то лучше! – Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят. – В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно... Г. Иванов «Петербургские зимы» Сухаревский рынок - 1926 Канун Благовещенья. Собор Благовещенский Прекрасно светится. Над главным куполом, Под самым месяцем, Звезда — и вспомнился Константинополь. Канун Благовещенья (март 1916) На серой паперти Старухи выстроились, И просят милостыню Голосами гнусными. Большими бусами Горят фонарики Вкруг Божьей Матери. <…> Дай здоровья ей, К изголовью ей Отлетевшего от меня Приставь — Ангела. От словесной храни — пышности, Чтоб не вышла как я — хищницей, Чернокнижницей. Служба кончилась. Небо безоблачно. Крестится истово Народ и расходится. Кто — по домам, А кому — некуда, Те — Бог весть куда, Все — Бог весть куда! Серых несколько Бабок древних В дверях замешкались, — Докрещиваются На самоцветные На фонарики. Я же весело Как волны валкие Народ расталкиваю. Бегу к Москва-реке Смотреть, как лед идет. Продаю! продаю! продаю! Поспешайте, господа хорошие! Золотой товар продаю, Чистый товар, не ношенный, Не сквозной, не крашенный, – Не запрашиваю! Мой товар – на всякий лад, на всякий вкус. – Держись, коробейники! – Не дорожусь! не дорожусь! не дорожусь! Во чтó оцените. Носи – не сносишь! Бросай – не сбросишь! На базаре кричал народ, Пар вылетал из булочной. Я запомнила алый рот Узколицей певицы уличной. В темном, с цветиками, платке, – Милости удостоиться – Ты, потупленная, в толпе Богомолок у Сергий-Троицы. Помолись за меня, краса Грустная и бесовская, Как поставят тебя леса Богородицею хлыстовскою. Из рук моих – нерукотворный град Прими, мой странный, мой прекрасный брат. По цéрковке – всé сорок сороков, И реющих над ними голубков. И Спасские – с цветами – воротá, Где шапка православного снята. Часовню звездную – приют от зол – Где вытертый – от поцелуев – пол. Пятисоборный несравненный круг Прими, мой древний, вдохновенный друг. Червонные возблещут купола, Бессонные взгремят колокола, И на тебя с багряных облаков Уронит Богородица покров, И встанешь ты, исполнен дивных сил… – Ты не раскаешься, что ты меня любил