Тема: Сонет

реклама

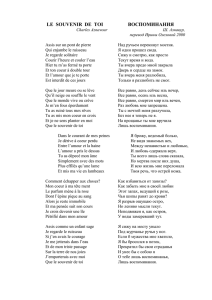

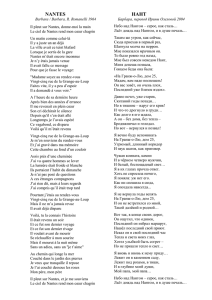

Сонет Sonnet СОНЕТ Scorn not the sonnet, critic. Wordsworth Суровый Дант не презирал сонета; В нем жар любви Петрарка изливал; Игру его любил творец Макбета; Им скорбну мысль Камоэнс облекал. И в наши дни пленяет он поэта: Вордсворт его орудием избрал, Когда вдали от суетного света Природы он рисует идеал. Под сенью гор Тавриды отдаленной Певец Литвы в размер его стесненный Свои мечты мгновенно заключал. У нас еще его не знали девы, Как для него уж Дельвиг забывал Гекзаметра священные напевы. Francesco Petrarca (1304 – 1374) Valle che de’ lamenti miei se’ piena, fiume che spesso del mio pianger cresci, fere selvestre, vaghi augelli et pesci, che l’una et l’altra verde riva affrena, aria de’ miei sospir’ calda et serena, dolce sentier che sí amaro rïesci, colle che mi piacesti, or mi rincresci, ov’anchor per usanza Amor mi mena: ben riconosco in voi l’usate forme, non, lasso, in me, che da sí lieta vita son fatto albergo d’infinita doglia. Quinci vedea ’l mio bene; et per queste orme torno a veder ond’al ciel nuda è gita, lasciando in terra la sua bella spoglia. Valle che de’ lamenti miei se’ piena, fiume che spesso del mio pianger cresci, fere selvestre, vaghi augelli et pesci, che l’una et l’altra verde riva affrena, Речка, распухшая от слез соленых, Лесные птахи рассказать могли бы, Чуткие звери и немые рыбы, В двух берегах зажатые зеленых; aria de’ miei sospir’ calda et serena, dolce sentier che sí amaro rïesci, colle che mi piacesti, or mi rincresci, ov’anchor per usanza Amor mi mena: Дол, полный клятв и шопотов каленых, Тропинок промуравленных изгибы, Силой любви затверженные глыбы И трещины земли на трудных склонах — ben riconosco in voi l’usate forme, non, lasso, in me, che da sí lieta vita son fatto albergo d’infinita doglia. Незыблемое зыблется на месте, И зыблюсь я. Как бы внутри гранита, Зернится скорбь в гнезде былых веселий, Quinci vedea ’l mio bene; et per queste orme torno a veder ond’al ciel nuda è gita, Где я ищу следов красы и чести, lasciando in terra la sua bella spoglia. Исчезнувшей, как сокол после мыта, Оставив тело в земляной постели. (Пер. О. Мандельштама) Solo e pensoso i più deserti campi vo misurando a passi tardi e lenti, e gl'occhi porto per fuggir intenti dove vestigio human l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger de le genti, perché ne gl'atti d'allegrezza spenti di fuor si legge com' io dentr'avampi. Sì ch'io mi cred' homai che monti e piagge e fiumi e selve sappian di che tempre sia la mia vita, ch'è celata altrui, ma pur sì aspre vie né si selvagge cercar non so ch'Amor non venga sempre ragionando con meco, et io con lui. Solo e pensoso i più deserti campi vo misurando a passi tardi e lenti, e gl'occhi porto per fuggir intenti dove vestigio human l'arena stampi. Задумчиво, один, широкими шагами Хожу, и меряю пустых пространство мест; Очами мрачными смотрю перед ногами, Не зрится ль на песке где человечий след. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger de le genti, perché ne gl'atti d'allegrezza spenti di fuor si legge com' io dentr'avampi. Увы! я помощи себе между людями Не вижу, не ищу, как лишь оставить свет; Веселье коль прошло, грусть обладает нами, Зол внутренних печать на взорах всякий чтет. Sì ch'io mi cred' homai che monti e piagge И мнится мне, кричат долины, реки, холмы, e fiumi e selve sappian di che tempre Каким огнем мой дух и чувствия жегомы sia la mia vita, ch'è celata altrui, И от дражайших глаз что взор скрывает мой. ma pur sì aspre vie né si selvagge Но нет пустынь таких, ни дебрей мрачных, дальных, cercar non so ch'Amor non venga sempre Куда любовь моя в мечтах моих печальных ragionando con meco, et io con lui. Не приходила бы беседовать со мной. (Пер. Г.Р. Державина) Joachim Du Bellay (1522-1560) Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, Et puis est retourné, plein d'usage et raison, Vivre entre ses parents le reste de son âge ! Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village Fumer la cheminée, et en quelle saison Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, Que des palais Romains le front audacieux, Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine: Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, Et plus que l'air marin la douceur angevine. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, Et puis est retourné, plein d'usage et raison, Vivre entre ses parents le reste de son âge ! Блажен, кто странствовал подобно Одиссею, В Колхиду парус вел за золотым руном И, мудрый опытом, вернулся в отчий дом Остаток дней земных прожить с родней своею; Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village Fumer la cheminée, et en quelle saison Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? Когда же те места я посетить сумею, Где каждый камешек мне с детских лет знаком, Увидеть комнату с уютным камельком, Где целым княжеством, где царством я владею?.. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, Que des palais Romains le front audacieux, За это скромное наследие отцов Я отдал бы весь блеск прославленных дворцов И все их мраморы — за шифер кровли старой, Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine: Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, Et plus que l'air marin la douceur angevine. И весь латинский Тибр, и гордый Палатин — За галльский ручеек, за мой Лире один, И весь их шумный Рим — за домик над Луарой. (Пер. В. Левика) Edmund Spencer (1552-1599) One day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away: again I wrote it with a second hand, but came the tide, and made my pains his prey. Vain man, said she, that dost in vain assay, a mortal thing so to immortalize, for I my self shall like to this decay, and eek my name be wiped out likewise. Not so, (quoth I) let baser things devise, to die in dust, but you shall live by fame: my verse your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name. Where when as death shall all the world subdue, our love shall live, and later life renew. One day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away: again I wrote it with a second hand, but came the tide, and made my pains his prey. Чертил любимой имя на песке я, Но волны смыли имя за собой, Другой рукой писал я вновь, грустнея, Но боль мою опять унёс прибой. Vain man, said she, that dost in vain assay, a mortal thing so to immortalize, for I my self shall like to this decay, and eek my name be wiped out likewise. Она сказала: «Тщетною борьбой Не обессмертить смертное, тщеславный; И как мне сгнить положено судьбой, Так это имя рок сотрёт злонравный». Not so, (quoth I) let baser things devise, to die in dust, but you shall live by fame: my verse your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name. «Нет, - я ответил, - ты да будешь славной, Лишь низменное превратится в прах, Мой стих тебя причислит к богоравной, А имя начертает в Небесах: Where when as death shall all the world subdue, Когда весь мир здесь смерти подчинится, our love shall live, and later life renew. Там наше чувство к жизни возродится». William Shakespeare How heavy do I journey on the way, When what I seek, my weary travel's end, Doth teach that ease and that repose to say, 'Thus far the miles are measured from thy friend!‘ The beast that bears me, tired with my woe, Plods dully on, to bear that weight in me, As if by some instinct the wretch did know His rider lov'd not speed being made from thee. The bloody spur cannot provoke him on, That sometimes anger thrusts into his hide, Which heavily he answers with a groan, More sharp to me than spurring to his side; For that same groan doth put this in my mind, My grief lies onward, and my joy behind. How heavy do I journey on the way, When what I seek, my weary travel's end, Doth teach that ease and that repose to say, 'Thus far the miles are measured from thy friend!‘ Как мне усталому тяжёл мой путь, Когда и цель – пристанище моё – Мне говорит не «можно отдохнуть», А «сколько миль отсюда до неё». The beast that bears me, tired with my woe, Plods dully on, to bear that weight in me, As if by some instinct the wretch did know His rider lov'd not speed being made from thee. Коня гнетёт тоска внутри меня, Уныло тащит нас он и себя, Как будто говорит чутьё коня, Что всадник не спешит прочь от тебя. The bloody spur cannot provoke him on, That sometimes anger thrusts into his hide, Which heavily he answers with a groan, More sharp to me than spurring to his side; Не слушает кровавой шпоры он, Когда минутный гнев вонзит её, И мне больней ответный тяжкий стон, Чем шкуре бедной шпоры остриё. For that same groan doth put this in my mind, My grief lies onward, and my joy behind. Мне стон напоминает – «впереди Тебя ждёт горе, - радость позади». (В.К.Житомирский) Charles Baudelaire (1821 - 1867) La Vie antérieure J'ai longtemps habité sous de vastes portiques Que les soleils marins teignaient de mille feux, Et que leurs grands piliers, droits et majestueux, Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques. Les houles, en roulant les images des cieux, Mêlaient d'une façon solennelle et mystique Les tout-puissants accords de leur riche musique Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, Et dont l'unique soin était d'approfondir Le secret douloureux qui me faisait languir. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques Que les soleils marins teignaient de mille feux, Et que leurs grands piliers, droits et majestueux, Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques. Моей обителью был царственный затвор. Как грот базальтовый, толпился лес великий Столпов, по чьим стволам живые сеял блики Сверкающих морей победный кругозор. Les houles, en roulant les images des cieux, Mêlaient d'une façon solennelle et mystique Les tout-puissants accords de leur riche musique Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux. В катящихся валах, всех слав вечерних лики Ко мне влачил прибой и пел, как мощный хор; Сливались радуги, слепившие мой взор, С великолепием таинственной музыки. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, Там годы долгие я в негах изнывал, Лазури солнц и волн на повседневном пире. И сонм невольников нагих, омытых в мирре, Вай легким веяньем чело мне овевал, - Et dont l'unique soin était d'approfondir Le secret douloureux qui me faisait languir. И разгадать не мог той тайны, коей жало Сжигало мысль мою и плоть уничтожало. Перевод Вяч. Иванова Paul Verlaine Mon rêve familier Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon coeur, transparent Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse ? - Je l'ignore. Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore Comme ceux des aimés que la Vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a L'inflexion des voix chères qui se sont tues. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Я свыкся с этим сном, волнующим и странным, В котором я люблю и знаю, что любим, Но облик женщины порой неуловим — И тот же и не тот, он тает за туманом. Car elle me comprend, et mon coeur, transparent Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. И сердце смутное и чуткое к обманам Во сне становится прозрачным и простым — Но для неё одной! — и стелется, как дым, Прохлада слёз её над тягостным дурманом. Est-elle brune, blonde ou rousse ? - Je l'ignore. Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore Темноволоса ли, светла она? Бог весть. Не помню имени — но отзвуки в нём есть Оплаканных имён на памятных могилах, Comme ceux des aimés que la Vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a L'inflexion des voix chères qui se sont tues. И взглядом статуи глядят её глаза, А в тихом голосе, в его оттенках милых, Грустят умолкшие, родные голоса. (А. Гелескул) Вячеслав ИВАНОВ ВЕНОК СОНЕТОВ ……… Мы -- два грозой зажженные ствола, Два пламени полуночного бора; Мы -- два в ночи летящих метеора, Одной судьбы двужалая стрела. Мы -- два коня, чьи держит удила Одна рука, -- одна язвит их шпора; Два ока мы единственного взора, Мечты одной два трепетных крыла. Мы -- двух теней скорбящая чета Над мрамором божественного гроба, Где древняя почиет Красота. Единых тай двугласные уста, Себе самим мы Сфинкс единый оба. Мы две руки единого креста. "Кормчие звезды" ("Любовь") 1. Мы -- два грозой зажженные ствола, Два светоча занявшейся дубравы: Отмечены избраньем страшной славы, Горим: Кровь жил, -- кипя, бежит смола. Мы -- два грозой зажженные ствола, Два пламени полуночного бора; Мы -- два в ночи летящих метеора, Одной судьбы двужалая стрела. Из влажных недр Земля нас родила. Зеленые подъемля к Солнцу главы, Шумели мы, приветно-величавы; Текла с ветвей смарагдовая мгла. Мы -- два коня, чьи держит удила Одна рука, -- одна язвит их шпора; Два ока мы единственного взора, Мечты одной два трепетных крыла. Тоску Земли вещали мы лазури, Мы -- двух теней скорбящая чета Дреме корней -- бессонных высей бури; Над мрамором божественного гроба, Из орлих туч ужалил нас перун. Где древняя почиет Красота. И, Матери предав лобзанье Тора, Стоим, сплетясь с вещуньею вещун, -Два пламени полуночного бора. Единых тай двугласные уста, Себе самим мы Сфинкс единый оба. Мы две руки единого креста. 2. Два пламени полуночного бора, Горим одни, -- но весь займется лес, Застонет весь: "В огне, в огне воскрес!"-Заголосит: Мы запевалы хора. Мы -- два грозой зажженные ствола, Два пламени полуночного бора; Мы -- два в ночи летящих метеора, Одной судьбы двужалая стрела. Мы, рдяных врат двустолпная опора, Клубим багрец разодранных завес: Чей циркуль нас поставил, чей отвес Колоннами пурпурного собора? Мы -- два коня, чьи держит удила Одна рука, -- одна язвит их шпора; Два ока мы единственного взора, Мечты одной два трепетных крыла. Который гром о нас проговорил? И свет какой в нас хлынул из затвора? И наш пожар чье солнце предварил? Мы -- двух теней скорбящая чета Над мрамором божественного гроба, Где древняя почиет Красота. Каких побед мы гимн поем, Девора? Единых тай двугласные уста, Мы -- в буре вопль двух вспыхнувших Себе самим мы Сфинкс единый оба. ветрил; Мы две руки единого креста. Мы -- два в ночи летящих метеора. …………………………………….. 13. Мы -- два грозой зажженные ствола, Себе самим мы Сфинкс единый оба, Два пламени полуночного бора; Свой делим лик, закон свершая свой, Как жизнь и смерть. Мой свет и пламень твой Мы -- два в ночи летящих метеора, Одной судьбы двужалая стрела. Кромешная не погребла чащоба. Я был твой свет, ты -- пламень мой. Утроба Сырой земли дохнула: огневой Росток угас: Я жадною листвой, Змеясь, горю; ты светишь мной из гроба. Мы -- два коня, чьи держит удила Одна рука, -- одна язвит их шпора; Два ока мы единственного взора, Мечты одной два трепетных крыла. Ты ныне -- свет; я твой пожар простер. Пусть пали в прах зеленые первины И в пепл истлел страстных дерев костер – Мы -- двух теней скорбящая чета Над мрамором божественного гроба, Где древняя почиет Красота. Впервые мы крылаты и едины, Как огнь -- глагол синайского куста; Мы -- две руки единого креста. Единых тай двугласные уста, Себе самим мы Сфинкс единый оба. Мы две руки единого креста. 14. Мы -- две руки единого креста; На древо мук воздвигнутого Змия Два древние крыла, два огневые. Как чешуя текучих риз чиста!.. Как темная скрижаль была проста! Дар тесных двух колец -- ах, не в морские Пурпурные струи! -- огня стихия, Бог-дух, в твои мы бросили уста! Мы -- два грозой зажженные ствола, Два пламени полуночного бора; Мы -- два в ночи летящих метеора, Одной судьбы двужалая стрела. Мы -- два коня, чьи держит удила Одна рука, -- одна язвит их шпора; Два ока мы единственного взора, Мечты одной два трепетных крыла. Да золото заветное расплавит Мы -- двух теней скорбящая чета И сплавит вновь -- Любовь, чье царство славит Над мрамором божественного гроба, Дубравы стон и пылкая смола!.. Где древняя почиет Красота. Бог-дух, тебе, земли Креститель рдяный, Излили сок медвяный, полднем пьяный, Мы, два грозой зажженные ствола. Единых тай двугласные уста, Себе самим мы Сфинкс единый оба. Мы две руки единого креста. Анна Ахматова Приморский сонет Здесь все меня переживет, Все, даже ветхие скворешни И этот воздух, воздух вешний, Морской свершивший перелет. И голос вечности зовет С неодолимостью нездешней, И над цветущею черешней Сиянье легкий месяц льет. И кажется такой нетрудной, Белея в чаще изумрудной, Дорога не скажу куда... Там средь стволов еще светлее, И все похоже на аллею У царскосельского пруда. Yves Bonnefois (b. 1923) ULYSSE PASSE DEVANT ITHAQUE Qu’est-ce que ces rochers, ce sable ? C’est Ithaque, Tu sais qu’il y a là l’abeille et l’olivier Et l’épouse fidèle et le vieux chien, Mais vois, l’eau brille noire sous ta proue. Non, ne regarde pas cette rive ! Ce n’est Que ton pauvre royaume. Tu ne vas pas Tendre ta main à l’homme que tu es, Toi qui n’as plus chagrin ni espérance. Passe, déçois. Qu’elle fuie à ta gauche ! Voici Que se creuse pour toi cette autre mer, La mémoire qui hante qui veut mourir. Va, garde désormais le cap sur l’autre Rive basse, là-bas. Où, dans l’écume, Joue à jamais l’enfant que tu fus ici. Что там за скалы, отмели? Это Итака. Qu’est-ce que ces rochers, ce sable ? C’est Ithaque, Ты знаешь: здесь пчельник и масличный сад, Tu sais qu’il y a là l’abeille et l’olivier И верная жена, и одряхлевший пес. Et l’épouse fidèle et le vieux chien, Но видишь, как черная вода блестит под килем? Mais vois, l’eau brille noire sous ta proue. Non, ne regarde pas cette rive ! Ce n’est Que ton pauvre royaume. Tu ne vas pas Tendre ta main à l’homme que tu es, Toi qui n’as plus chagrin ni espérance. Passe, déçois. Qu’elle fuie à ta gauche ! Voici Que se creuse pour toi cette autre mer, La mémoire qui hante qui veut mourir. Va, garde désormais le cap sur l’autre Rive basse, là-bas. Où, dans l’écume, Joue à jamais l’enfant que tu fus ici. Нет, больше не смотри туда! Это Всего лишь твое бедное царство. Руки Себе самому не протянешь ты – Тот, в ком уже нет ни печали, ни надежды. Не обольщайся. Пусть промчится, уйдет за левый борт. Перед тобой распахнулось новое море: Память человека, жаждущего умереть. Плыви! Правь на другой, плоский берег, Показавшийся вдали! Там, в пене прибоя, Вновь играет ребенок, которым ты был здесь. (пер. М. Гринберг) e e cummings life is more true than reason will deceive (more secret or than madness did reveal) deeper is life than lose: higher than have —but beauty is more each than living’s all multiplied by infinity sans if the mightiest meditations of mankind cancelled are by one merely opening leaf (beyond whose nearness there is no beyond) or does some littler bird than eyes can learn look up to silence and completely sing? futures are obsolete; pasts are unborn (here less than nothing’s more than everything) death, as men call him, ends what they call men —but beauty is more now than dying’s when И. Бродский Я вас любил. Любовь еще (возможно, что просто боль) сверлит мои мозги, Все разлетелось к черту, на куски. Я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. И далее, виски: в который вдарить? Портила не дрожь, но задумчивость. Черт! все не по-людски! Я Вас любил так сильно, безнадежно, как дай Вам бог другими - - - но не даст! Он, будучи на многое горазд, не сотворит - по Пармениду – дважды сей жар в груди, ширококостный хруст, чтоб пломбы в пасти плавились от жажды коснуться - "бюст" зачеркиваю - уст! Не вошедшее в лекцию Milton When I consider how my light is spent Ere half my days, in this dark world and wide, And that one talent which is death to hide, Lodged with me useless, though my soul more bent Когда подумаю, что свет погас В моих глазах среди пути земного И что талант, скрывающийся в нас, Дарован мне напрасно, хоть готова To serve therewith my Maker, and present My true account, lest he returning chide; "Doth God exact day-labor, light denied?" I fondly ask; but Patience to prevent Душа служить Творцу и в должный час Отдать отчет, не утаив ни слова. – «Как требовать труда, лишая глаз?» – Я вопрошаю. Но в ответ сурово That murmur, soon replies, "God doth not need Either man's work or his own gifts; who best Bear his mild yoke, they serve him best. His state Is Kingly. Thousands at his bidding speed And post o'er land and ocean without rest; They also serve who only stand and wait." Терпенье мне твердит: «Не просит Бог Людских трудов. Он властвует над всеми. Служа ему, по тысячам дорог Мы все спешим, влача земное бремя. Но, может быть, не меньше служит тот Высокой воле, кто стоит и ждет». (пер. С. Маршака) Michelangelo Dal ciel discese, e col mortal suo, poi che visto ebbe l’inferno giusto e ’l pio ritornò vivo a contemplare Dio, per dar di tutto il vero lume a noi. Спустившись с неба, в тленной плоти, он Увидел ад, обитель искупленья, И жив предстал для божья лицезренья, И нам поведал все, чем умудрен. Lucente stella, che co’ raggi suoi fe’ chiaro a torto el nido ove nacq’io, né sare’ ’l premio tutto ’l mondo rio; tu sol, che la creasti, esser quel puoi. Лучистая звезда, чьим озарен Сияньем край, мне данный для рожденья, Ей не от мира ждать вознагражденья, Но от тебя, кем мир был сотворен. Di Dante dico, che mal conosciute fur l’opre suo da quel popolo ingrato che solo a’ iusti manca di salute. Я говорю о Данте: не нужны Озлобленной толпе его созданья, Ведь для нее и высший гений мал. Fuss’io pur lui! c’a tal fortuna nato, per l’aspro esilio suo, co’ la virtute, dare’ del mondo il più felice stato. Будь я, как он! О, будь мне суждены Его дела и скорбь его изгнанья, Я б лучшей доли в мире не желал! (пер. Эфроса)