Сверхновый литературный журнал «Млечный Путь» Выпуск 7 Содержание:

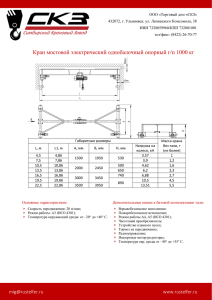

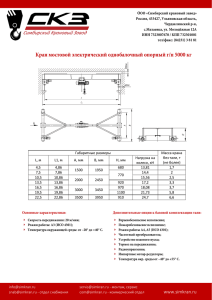

реклама