ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ. К 60-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА ЖАНА КОКТО

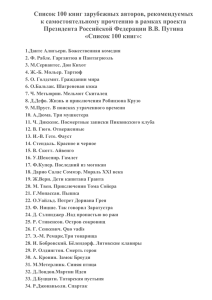

реклама

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К 60-летию фильма ЖАНА КОКТО «ОРФЕЙ» /1949/ Пока мы здесь разыгрываем роли В надежде славной лицедейской доли, Играет смерть от своего лица. Райнер Мария Рильке «Вольный стрелок кино» - так сам себя охарактеризовал один из крупнейших писателей Франции ХХ века Жан Кокто (1889-1963). Свой третий - и самый значительный - фильм «Орфей» он создал в 1949г., а в 1951 известный киновед А.Френо определил место Кокто в истории кино: «он первый из крупных литераторов, кто действительно заинтересовался возможностями фильма как выразительного средства, именно он создал кинематографическую поэзию». Широко известны высказывания Ж.Л.Годара и Ф.Трюффо, увидевших в нём одного из своих учителей, предтечу «новой волны». Какой урок свободы всем нам!» - писал Жану Кокто Ален Рене. И уже в 1999г. российский культуролог А.Руднев включает «Орфея» в «Словарь культуры ХХ века» в качестве одного из ключевых текстов уходящего столетия. Разумеется, есть и оппоненты, ставящие автору в вину перенесение одного из поэтичнейших античных мифов в современность, да ещё и форме «жестокой и кричащей драмы из жизни мещан». Отказ от главного в мифе об Орфее - от его любви к Эвридике, - полагает Ж.Лурсель, - сделал фильм слишком эксцентрическим и обусловил его быстрое старение («ни один французский фильм 40-х годов, даже самый посредственный, не устарел так, как этот»). Многократный опыт демонстрации «Орфея» в Днепропетровском городском киноклубе «Мысль» опровергает это утверждение: в течение более 20-ти лет люди разных культурных интересов и разных возрастов чуть ли не ежегодно просили его показывать и принимали восторженно. Имел успех он и в киноклубе, работающем вот уже четвёртый год в рамках «Литературной гостиной» при библиотеке русской книги. В отличие от ранней ленты Кокто «Кровь поэта» (1930г.) и более позднего «Завещания Орфея» (1960г.), выстроенных по законам свободной ассоциативности, сюжет «Орфея» прочно держится как на широко известной мифологической фабуле, так и на привнесенных Кокто радикальных её изменениях. Вырабатывая свой индивидуальный киноязык, поэт идёт парадоксальным путём, считая, что в кино «слов должно быть как можно меньше, и пусть каждое станет вкладом в сюжет». Действие происходит не в античности, а в Париже 1920-х. Воспроизводится атмосфера сюрреалистского бунта против традиционного, «плоского» восприятия реальности, причём «традиционалист» Орфей обожаем толпой, возглавленной группой неистовых «вакханок» - его почитательниц. Зато творения модного поэта–авангардиста Сэжеста – это сброшюрованные чистые листы или завораживающие строки Аполлинера («птица поёт пальцами»), либо созданные самим Кокто в сюрреалистической манере синтагмами («траурный креп юных жён – истинный праздник солнца»; «Юпитер любит тех, кого ждёт смерть»). Бытовая среда фильма также держит нас в ХХ веке: в гараже при загородном домике Орфея – автомобиль, на кухне – газовая плита. И только беломраморная, покрытая лёгкой патиной, античная фигура у входа может восприниматься как знак античности. Но это и садовое украшение, на которое можно небрежно облокотиться. Согласно О.Фрейденберг, это тот случай, когда «творческая концепция уже не преемник старых представлений и их форм, но самостоятельное созидание и форм новых», когда сюжет взят внутрь авторской концепции»: «накопление особенностей личного начала, черт отличения и неповторяемости, всего того, что являлось раньше вторичным, теперь переходит в активную роль фактора». Тем самым Ж.Кокто достигает результата, общий смысл которого укладывается в формулу Ю.Лотмана: «Познавательная ценность модели повышается по мере роста свободы художника в выборе средств моделирования». И Кокто, прошедший через кубофутуризм и сюрреализм, выбирает единственно возможный для поэта путь полной свободы в трактовке древнего мифа. Орфей-поэт так поглощён творческими переживаниями, что в его душе нет места Эвридике, милой простушке, которая его бесконечно раздражает. Особенно после встречи с Принцессой-Смертью, которая потрясает поэта загадочностью и неординарной красотой. И когда, после неожиданной и не замеченной им гибели Эвридики, Орфей отправляется за ней в загробный мир, его проводник ангел Смерти Эртебиз спрашивает: «К Смерти хотите пойти или к Эвридике?» - «К обеим!» - отвечает Орфей, поколебавшись. Но и драматургия, и актёрская трактовка, и вербальный ряд разоблачают этот неосознанно лживый компромиссный ответ: Орфей Кокто безусловно выбирает надбытовую, непостижимую, загадочную Принцессу - властную и неотразимую. Актрису на эту роль Кокто выбрал не сразу. Сначала он хотел пригласить Грету Гарбо, потом Марлен Дитрих. Но остановился на Марии Казарес, и это неожиданно и кардинально изменило режиссёрский замысел. Из эссе «Жан Маре» определённо следует, что Кокто делает ставку на любимого актёра, который сконцентрирует внимание вокруг заглавного героя: «Он должен оставаться центром действия, притягивать к себе домочадцев и всех окружающих. Чтобы зрители почувствовали это, одного моего текста было бы недостаточно». Но Орфей не стал центром фильма. Мария Казарес создала образ столь значительный, глубокий и обаятельный, что «переиграла» Жана Маре. Эстетический код кино – в данном случае его актёрская составляющая - перемолол и поглотил замысел творца. Самое интересное, что Кокто этого не заметил, хотя теоретически такую возможность осознавал. Так он писал: «Кинематографическое произведение искусства не имеет касательства к чернилам, и следует опасаться обольстившего нас сюжета, который станет разлагаться на экране». Впрочем, «разложение» задуманного сюжета было спровоцировано, как нам представляется, не только мощной индивидуальностью Марии Казарес вкупе со скромностью актёрского дарования типажного и популярного партнёра. Глубокий и постоянный интерес к феномену смерти сопровождал Кокто всю жизнь, и никакие творческие проблемы, олицетворённые Орфеем, не смогли его вытеснить. «Поскольку моя духовная походка была походкой человека, который хромает - одна нога в жизни, другая - в смерти, - вполне естественно, что таким образом я пришёл к мифу, где жизнь и смерть сходятся лицом к лицу», - сказал он в 1951г. в беседе с А.Френо. А в эссе «О себе» Кокто уделяет очень много места размышлениям о смерти как об универсальной категории человеческой жизни, специально оговаривая, что без учёта этой проблемы его автобиография (а точнее – автохарактеристика) будет неполной. Он уверен, что ценой творческих усилий научился не бояться смерти и «разглядывать в упор». Он считает недостойным её бояться, «извиняться за то, что живешь, как будто жизнь существует по какому-то недосмотру смерти». А она - «везде, даже в самой радости жизни». «Она наша молодость. Наша зрелость. Наша любовь». Именно пытливый интерес к величайшей загадке бытия и вывел песонаж Марии Казарес на первый план, сделав Смерть не только протагонистом, но и образным и семантическим центром фильма, его «мотором». Архетипические образы и сюжет древнего мифа о поэте, бессчётное количество раз на протяжении тысячелетий интерпретируемого в разных искусствах, кардинально и последовательно преображается Кокто в пределах единичного и относительно краткого текста, подтверждая парадоксальное суждение У.Эко: «Фильм как дискурс – это нечто гораздо более сложное, чем кинематограф», «ибо знаки одного языка преобразуются в знаки другого языка, создавая новый код для каждого произведения, код, в котором адресату следует разобраться». Разумеется, это касается любого индивидуального высказывания. Когда же речь идёт о сложной синтагматической системе, построенной на взаимодействиях разнообразных культурно-исторических кодов разной степени конвенциональности, это порождает бесконечное разнообразие смыслов и, как следствие, повышенную семантическую сложность и непредсказуемость текста. Уже на фабульном уровне Кокто создаёт модель «сложно сделанной вещи», дискомфортной для восприятия, - в противовес тем сюжетам, где, по его словам, «всё течёт слишком быстро и идёт слишком гладко». В то же время он видит в кино «могущественное орудие распространения мысли даже в той толпе, которая этому сопротивляется». И ему удаётся создать такой эстетически свежий откровенно авторский, бесконечно изысканный «семантический каприз» (Л.Лурсель), который, в отличие от многих шедевров авторского кинематографа, оказывается, как свидетельствует опыт, глубоко демократичным. Можно даже предположить, что Кокто удается одному из первых сотворить не только съедобный, но и лакомый постмодернистский «слоёный пирог», ориентированный на разные типы и уровни восприятия. (Заметим, что первые опыты и области «нового романа», проведенные в послевоенной Франции, так и остались, при всей своей значительности, пищей для гурманов). Приходилось слышать о шедевре Кокто мнение искушённых зрителей – уж не массовое ли это кино? С другой стороны, не обременённая культурным багажом молодёжь жаждет повторных просмотров, не раздражаясь сложностью и тонкостью текста, внутрь которого они всё больше втягиваются, каждый раз находя для себя что-то новое. Это не случайность, а результат осознанной и одновременно органичной демократичности изысканного эстета и утончённого стилиста. Ему под силу оказалось создать шедевр в том новом искусстве, которое изначально объединило в себе «нижние», площадные, и «верхние» пласты культуры, сочетая индивидуальный, авторский поиск (собственно «язык») и общеупотребительную, анонимную «речь». Родившись в пору кризиса традиционных искусств как ответ на эстетические запросы времени, кино вырабатывало небывалую меру «психологической амбивалентности» образа в соединении острого чувства реальности со столь же острым чувством ирреальности (В.Божович). Кокто блестяще реализует эти возможности кинематографа, соотнося, связывая и разводя конкретно воплощённые картины двух миров – посюстороннего и потустороннего, - проявляя и тут полнейшую творческую независимость. Античный Аид, минуя христианские модели, в том числе - во многом еретическую – дантову, - предстаёт в виде кафкианской фантазии, прозаической, бюрократизированной, развёрнутой в декорациях руин, оставленных второй мировой войной, создающих атмосферу мистической призрачности, программной зазеркальности. Эти два мира не только похожи, но принципиально неразрывны, как нераздельны для Кокто жизнь и смерть. Автомобиль Принцессы, как и мотоциклы её подручных, свободно курсируют между «зонами» живых и мёртвых. Живому Орфею этот переход даётся с видимыми усилиями, тогда как Смерть проходит туда сквозь любое зеркало, натянув резиновые перчатки. Незамысловатые «спецэффекты», создающие ощущение ирреальности, мистической тревоги, рождаются порой сходу, случайно: поднятая бесцеремонной уборщицей, начавшей подметать студию во время съёмок, пыль придала запечатлённой на плёнке воздушной среде мерцающую таинственнсть, и этот эффект затем создавался специально. Кокто никого не умеет повторять, он постоянно фантазирует, свободно оперируя пространственно-временными реалиями при создании с в о е г о двоемирия. В авторском вступлении, звучащем в начале фильма, Кокто объясняет свою позицию: «Где происходит действие и когда? Привилегия легенд быть вне времени». Но мифологический хронотоп «Орфея» иной, чем в античном мифе: это авторская фантазия, вырастающая не только из индивидуального творческого опыта Кокто, но и из безграничной свободы оперирирования историческими пластами мировой культуры. Это, по сути, уже постмодернистская модель творчества, и она принципиально отличается от углублённо-психологической модернистской трактовки мифа об Орфее другим великим поэтом ХХ века – Р.М.Рильке. В своём лирическом шедевре «Орфей. Эвридика. Гермес» (1904г.), ничего не меняя в каноническом сюжете, он выбирает один – но кульминационный! – эпизод: роковую оплошность Орфея, потерявшего Эвридику повторно – и безвозвратно. Главное для поэта – понять, почему оглянулся Орфей. Здесь нет образа, а, тем более, персонификации смерти, зато зримо представлено пустынное и мёртвое царство Плутона (цитирую по подстрочнику Леси Степовички): это «рудник душ» без «лесной живности»; и герои предстают как часть этого безжизненного мира, «сквозь тьму» которого они проходят «как тихие серебряные руды», как «жилы». И «среди мостов над пустотой», «над серым слепым прудом» вдруг появляется «бледная полоска дороги», «нежная и полная терпения» - это и предвестие земного света, и знак Эвридики – мёртвой, равнодушной, пассивной. Смятенному, полному надежды и страха Орфею противопоставлена она, «такая любимая», «неуверенная, нежная и терпеливая». Она «не думала ни о муже, что шёл впереди, ни о дороге, что вела в жизнь»: «она была в себе, и её смерть наполняла её с избытком, как фрукт, полный сладости и темноты»; «она была уже корнем». «И когда бог вдруг остановил её и с болью воскликнул: «Он всё-таки оглянулся!» - не поняла она ничего и спросила: «Кто?». Всё было кончено. Ведь живой, страстный, любящий Орфей нарушил запрет потому, что не слышал её шагов и боялся её потерять. А потусторонняя, равнодушная Эвридика, которая уже «забыла свой пол», обречена. Трагедия фатальна. В фильме Кокто Орфей и Эвридика тоже несовместны, но в жизни, где он – Поэт, а она – обыкновенная женщина. Кокто даже понижает её мифологический статус – от нимфы до служанки вакханок. После первого возвращения в жизнь жестокое условие Орфею - не смотреть на неё н и к о г д а (а не только до выхода из Аида) служит поводом для травестирования трагедии: Орфей постоянно забывает об осторожности, он раздражён и агрессивен; Эвридика, стремясь избежать его взгляда, прячется под столом. Но когда муж, одержимый Принцессой, случайно видит отражение Эвридики в автомобильном зеркальце – и она исчезает – влюблённый в неё Эртебиз обречённо произносит: «Это было предрешено!» Чтобы понять роль этого неканонического персонажа, следует напомнить этапный поэтический сборник Кокто «Распев» (1923г.), где впервые возникает образ Эртебиза («ангел мой, подобье музы»). Однако в фильме Эртебиз уже не муза, и не личный ангел-хранитель поэта, а «обычный юный самоубийца, состоящий на службе у одной из бесчисленных фигур смерти». А.Моруа полагал, что Эртебиз - это «лучшая часть души Кокто», это «сверхличность, которую каждый несет в себе, а Кокто в фильме был одновременно Орфеем и ангелом Эртебизом». Во всяком случае, не Орфею и не Эвридике отдаёт Кокто дивную мелодию из оперы Глюка. На фоне современной, мягко-авангардной, музыки Ж.Орика волшебная классическая мелодия вводит ещё один семантический обертон не только в музыкальный ряд фильма, но и в его философскую концепцию: она акцентирует важность темы любви Эртебиза к Эвридике. А то, что мелодия уже прозвучала при первом свидании Орфея и Принцессы, поэтизирует и уравнивает любовь Эртебиза к Эвридике и любовь Принцессы к Орфею, укрепляя двуединую тему Любви и Смерти. Интересно отметить, что Кокто заказал музыку к фильму Ж.Орику, а не Э.Сати, с которым он и Пикассо создали в 1917г. знаменитый балет «Парад», причисленный Равелем к шедеврам. Вероятно, зрелого Кокто не устраивала задиристое экспериментаторство Сати, склонного к «монтажу аттракционов», непредсказуемой ассоциативности, взрывной контрастности. В его фильме всё идеально выстроено согласно авторской логике. Когда в финале Принцесса и Эртебиз, ценой невероятных усилий и самопожертвования, вновь возвращают Орфея и Эвридику в жизнь, в их уютный домик, сентиментальная идиллия их любви, вступая в конфликт и с трагическим протосюжетом, и с масштабом любви Принцессы и Орфея, воспринимается как заурядная мелодрама. Столкнув несовместимые жанрово-стилистические коды, Кокто выражает новую трактовку известного сюжета на уровне библейском: «Сильна, как смерть, любовь». И одно из возможных прочтений многоуровневого и многозначного текста Кокто – это история преодоления страха смерти любовью. Не случайно Смерть в фильме неотразимо прекрасна, и это, по её словам облегчает ей работу. Возможно, Кокто полемизирует и с христианским изображением смерти (устрашающим), и с одним из первых кинематографическим воплощений смерти в знаменитом экспрессионистском фильме Фрица Ланга «Усталая смерть» (1921г). Она предстаёт там как равнодушное, безликое, бесполое и лишённое всякой индивидуальности существо, автоматически выполняющее свою «работу». Смерть Кокто тоже устала выполнять рутинную процедуру. И она восстаёт. Актриса блистательно переживает процесс очеловечивания Смерти любовью к Орфею, а также процесс осознания этого нового и запретного для неё состояния. И Принцесса, и Эртебиз, нарушив важнейшее правило строго регламентированного и бюрократизированного потустороннего мира, знают, что будут жестоко наказаны, хотя и не представляют, как именно (тайну эту поэт откроет только в «Завещании Орфея»). Но они не сломлены, и жертвуют собой ради счастья Орфея и Эвридики. Выходит, что единственный достойный путь, по Кокто, - это любовь, способная на самоотречение. Но людям это не дано. Вот почему благополучный конец истории Орфея и Эвридики не может (да и не должен!) вытеснить из памяти зрителя ни трагизм древнего мифа, ни высокую поэзию его интерпретации Жаном Кокто. Заканчивается лента долгим планом ухода Принцессы и Эртебиза в никуда. Все пишущие о Кокто сходятся на том, что поразительное многообразие его дарований и творческих устремлений не исключает, а, напротив, предполагает цельность личности большого поэта. Языки различных искусств были для него лишь разными способами высказывания, различными путями самопознания, самоидентификации, самореализации. «Самое трудное, - писал он, - прийти к себе («arriver a soi»). В «Завещании Орфея» Кокто формулирует сущность поэтического творчества в духе современного литературоведения, но всё равно как поэт: «Поэт, сочиняя стихи, использует язык ни мёртвый, ни живой. Мало кто говорит на нём, и мало кто его способен слышать». Поэтому для него обращение к молодому исусству в пору активного формирования авторского кинематографа было естественным и неизбежным. Он сказал об этом в беседе с А.Френо: «Кино для меня такое же выразительное средство, как и всякое другое». Однако он уделяет большое внимание специфике киноязыка: «Кинематограф требует своего синтаксиса. Этот синтаксис создаётся только связью образов, их столкновением между собою». Восхищаясь магией жизнеподобия, присущей кино, Кокто настаивает на предельной интенсивности самовыражения «в какой угодно форме». Свободно владея языками многих искусств, именно в кино он обрёл возможность синтезировать все свои дарования и умения. «Каждую из девяти сестёр он покидал, лишь научившись у неё всему, что она могла ему дать», - справедливо сказал А.Моруа, забыв при этом упомянуть новомодную, десятую, музу, по своей природе предполагающую безграничные возможности синтезировать языки всех этих искусств на основе единоличного авторства. Именно поэтому «Орфей», по точному выражению А.Френо, «венчает все искания Кокто». Здесь он был не только драматургом, режиссёром, монтажёром, но и художником. Уже титры идут на фоне графической сюиты Кокто: завораживающе плавные, обманчиво элементарные линии, акцентированные жирными точками, «вступают в диалог со зрителем» – так он сказал когда-то о волшебстве рисунков Модильяни. От самых крупных планов, когда видны элементы, а целое ещё нельзя ухватить, зритель движется к прочтению отдельных рисунков, в которых не столько прогнозируется сюжет фильма, сколько задаётся программа его восприятия. В серии рисунков доминирует сюжет «Орфей с лирой». «Орфей и Эвридика» проходят всего дважды, причём на первом рисунке они смотрят друг на друга, а на следующем - в разные стороны. Завершает сюиту долгий план «Орфея с лирой» - уже без титров. Смена кадров создаёт эффект оживления графики, а в облике Орфея есть сходство с Жаном Маре. Но относительно игровой части кинотекста этот синтагматический ряд индексальных (а не иконических) знаков формирует и особый взгляд на сюжет. В лёгких, как бы пролетающих перед нами зарисовках, столько свободы и откровенного, прямого самовыражения, что уже не кажется преувеличением его запись в дневнике от 26 июля 1958г.: «Я рисовал. Это моя единственная терапия против болезни души. Рисуя, я забываю всё. Я становлюсь предметом, который рисую». Существует мнение, что «такая органическая и безмерная связь образа с творцом провозглашается Кокто только по поводу изобразительного искусства - графического и кинематографического». И то, что в «Орфее» очень многое Кокто не только задумывал и осуществлял, как это делают все сценаристы и режиссёры, но и творил своими руками – в естественном порыве вдохновения, - предельно приближает фильм к поэтическому высказыванию. А.Генис в эссе «Бродский в Нью-Йорке» пишет: «Поэт не демиург, а медиум. Он сторожит материю там, где она истончается до духа. Занимаясь языком, расположенным на границе между конечным и бесконечным, поэт помогает неодушевлённому общаться с одушевлённым». И далее: «Овладевая языком бесконечного, поэзия рассказывает нам не только и даже не столько о вечной жизни, сколько о вечной смерти». Это о Бродском. Это и о Рильке. И это о Кокто.