сборник в формате DOC

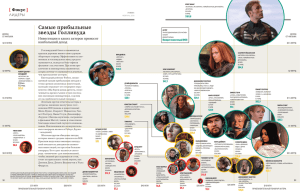

реклама