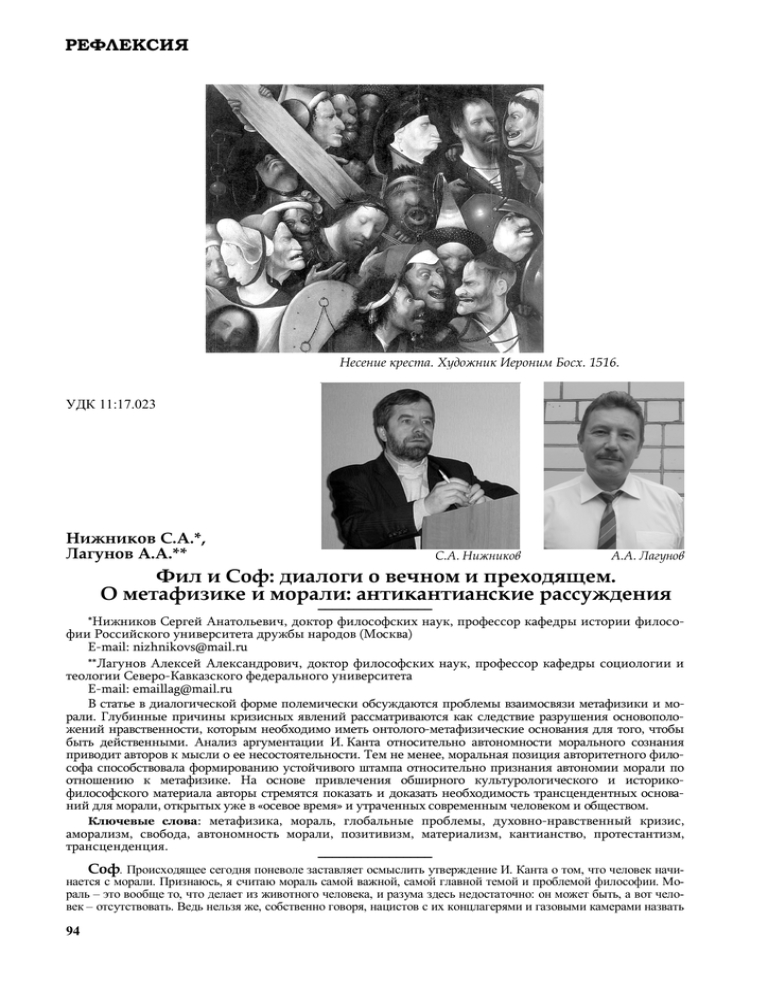

Фил и Соф: диалоги о вечном и преходящем. РЕФЛЕКСИЯ Нижников С.А.*,

реклама