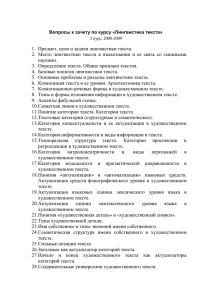

Персуазивность в художественном тексте [ 6062.2 MB ]

реклама

![Персуазивность в художественном тексте [ 6062.2 MB ]](http://s1.studylib.ru/store/data/002705326_1-51a16e56874ed9acfb0be4c320f773df-768x994.png)