Документ 2408178

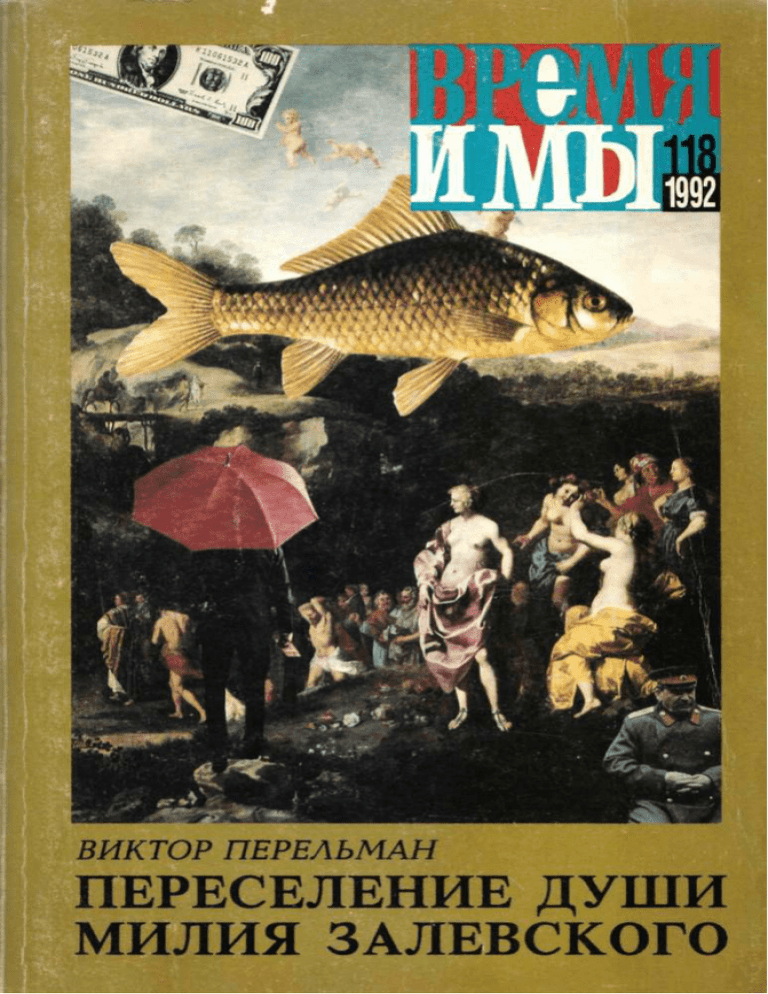

реклама