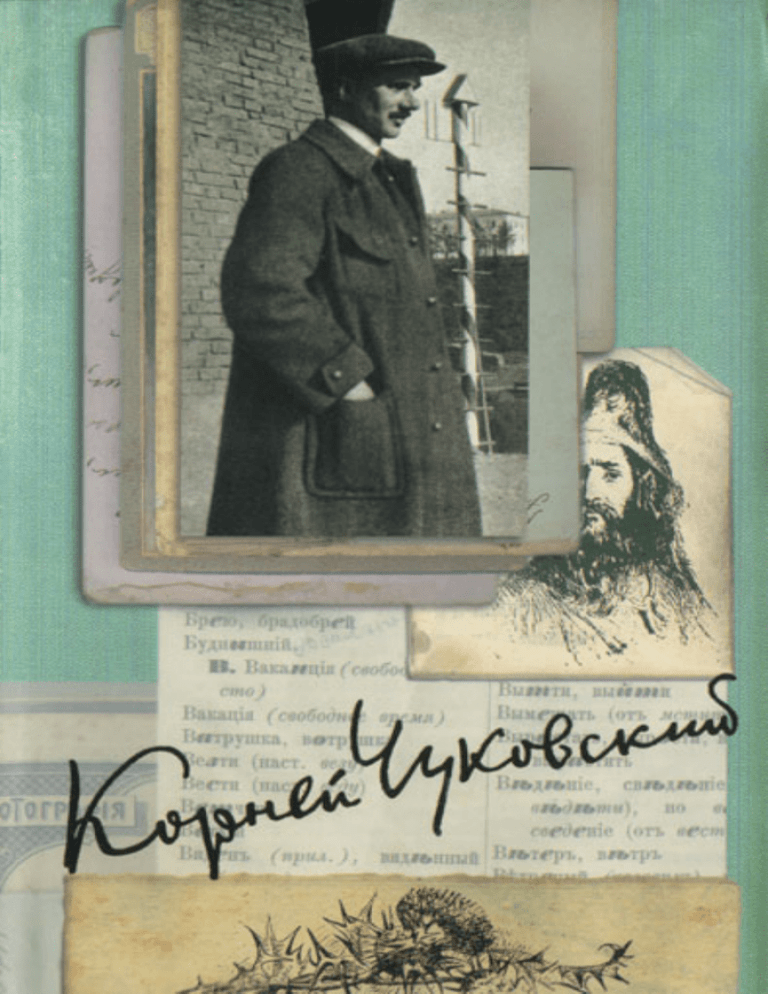

Представление - Библиотека "Александрия"

реклама